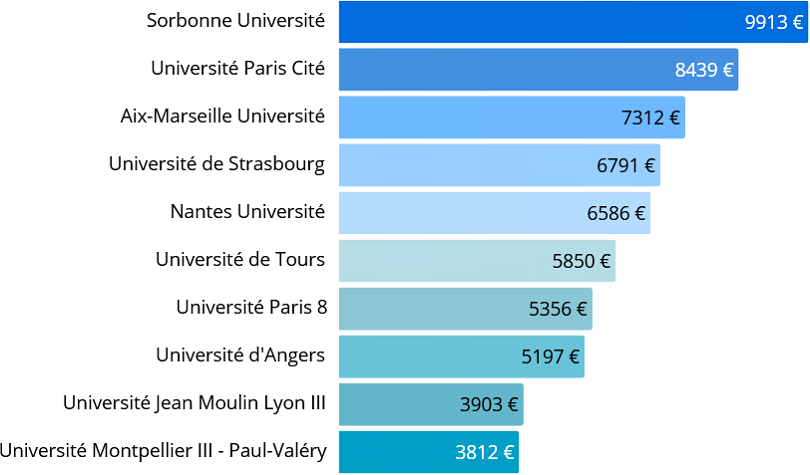

SCSP par étudiant de 10 universités en 2023

Source : Commission de la culture à partir des données du MESR en open data

La prise en compte de ce seul élément en tant que critère d'allocation des moyens ne va pourtant pas de soi. D'autres acteurs ont considéré que, devant le probable recul de la démographie étudiante à l'horizon 2030, il serait dangereux d'établir un lien mécanique entre l'évolution de la SCSP et celle des effectifs étudiants, dès lors qu'ils pourraient s'orienter à la baisse sans que les coûts fixes des établissements ne puissent baisser en proportion. Le rapport précité de l'IGF et l'IGESR sur le modèle économique des établissements relève en outre qu'en l'absence de sélection des étudiants à l'entrée à l'université, et donc de maîtrise du nombre de places offertes, la stabilité du financement par étudiant ne peut être garantie 1.

Ces échanges traduisent en tout état de cause les tensions résultant de l'absence de recours à des critères opposables et transparents pour déterminer le montant de la SCSP, regardée comme un déterminant aussi majeur qu'injustifié des difficultés budgétaires actuelles des établissements.

Il apparaîtrait dès lors difficile, dans le cadre d'une contractualisation complète des moyens, de se passer entièrement de critères de construction des budgets comparables d'un établissement à l'autre.

1 Le rapport relève sur ce point que « l'absence de sélectivité des étudiants à l'entrée à l'université conjuguée à un financement public [...] représente un enjeu budgétaire puisque, sans maîtrise du nombre de places offertes, l'État ne peut garantir la stabilité du financement par étudiant ».

ï Indiquant que « les écarts entre les trajectoires financières respectives des établissements ne trouvent pas d'explication univoque et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs », la Dgesip relativise le poids de ces inégalités historiquement construites dans les difficultés aujourd'hui rencontrées par certains établissements. Elle met en avant les facteurs résultant des décisions prises par les universités elles-mêmes, mentionnant, à côté du « poids de l'histoire de l'établissement », les « difficultés de gouvernance interne », ou encore les « choix ayant entraîné des conséquences financières négatives, par exemple un positionnement sur des activités peu porteuses ».

B. UN MANQUE DE CONSTANCE DANS LE SOUTIEN DE L'ÉTAT

C'est cependant le manque de constance du soutien budgétaire alloué aux établissements qui a fait l'objet des critiques les plus vives, en écho aux débats tenus au cours de la dernière période budgétaire. Matérialisée par la non-compensation répétée par l'État, dans le cadre des dernières lois de finances, de certaines dépenses salariales décidées par lui, cette inconstance résulte également des ajustements à la baisse des « marches » de crédits prévues par la loi pour la programmation de la recherche (LPR) de 2020 1.

Outre leur effet déstabilisateur à court terme sur les budgets des établissements, ces choix budgétaires ont par ailleurs des conséquences délétères sur la capacité des universités à financer des activités dont la gestion se déploie à l'échelle pluriannuelle, notamment en matière de formation et de vie étudiante, ainsi que sur la qualité de leur relation avec l'État.