II. DES FINANCEMENTS CROISSANTS MAIS UNE STRATÉGIE ENCORE INACHEVÉE DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS

A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT, PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX

1. Le total des financements engagés par la France sur la période 2017-2024 en matière migratoire représente plus d'un milliard d'euros

Selon les données transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, sur l'ensemble de la période 2017-2024, qui couvre le déploiement du plan d'action « migrations internationales et développement », le montant total de l'APD française en matière migratoire avoisinait le milliard d'euros : 1,17 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,01 milliard d'euros en crédits de paiement.

Total des financements engagés sur les

programmes 209 et 105

en matière de migrations, sur la

période 2017-2024

(en millions d'euros)

|

|

Programme 209 |

Programme 105 |

|||

|

AE |

CP |

AE |

CP |

||

|

Crédits bilatéraux |

Dons |

555,06 |

398,22 |

0 |

0 |

|

Prêts |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Crédit multilatéraux |

582,07 |

582,07 |

29,95 |

29,95 |

|

|

Total par programme |

1 137,13 |

980,29 |

29,95 |

29,95 |

|

Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023 2024.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Curieusement, d'autres montants ont été évoqués par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères au cours des auditions menées. L'ambassadeur chargé des migrations a ainsi communiqué aux rapporteurs spéciaux le chiffre de 622 millions d'euros de crédits dédiés aux migrations dans l'APD française et bénéficiant aux pays de départ et de transit depuis 2017.

En tout état de cause, ces montants ne rejoignent pas l'objectif de 1,8 milliard d'euros consacrés aux migrations fixé par le plan d'action 2018-2022, a fortiori lorsque l'on se réfère à la stricte période d'application du plan d'action (moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022). Il s'agit toutefois, sur le papier, d'engagements financiers significatifs.

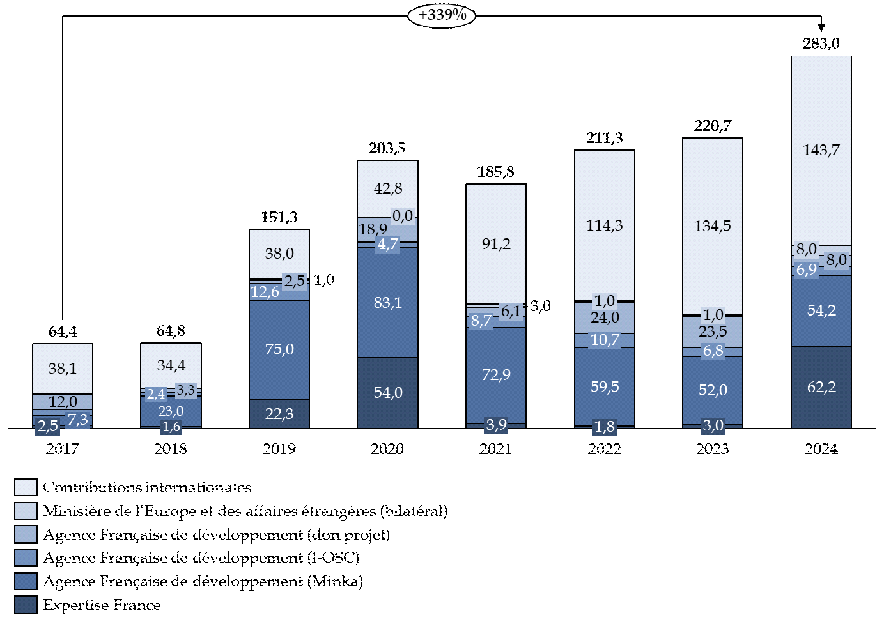

Dépenses d'APD françaises en matière de migrations sur la période 2017-2024

(en millions d'euros et en pourcentage)

Note n° 1 : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023 2024.

Note n° 2 : la présentation se fonde sur l'année de démarrage des projets ou de versement des contributions.

Source : commission des finances

La mise en oeuvre de ces financements a été progressive sur la période 2017-2024, avec un montant annuel ayant plus que quadruplé. Cette progression marquée, à compter de 2019 notamment, s'explique par la hausse soutenue des contributions internationales (détaillée infra).

L'identification par la France de ses

dépenses d'APD

intervenant dans le domaine des migrations

Pour le suivi et l'identification des projets « migrations », le MEAE et les opérateurs de la politique de développement ont développé une méthode de comptabilisation, inspirée de celle utilisée pour les projets de l'instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale (Ndici). Sont comptabilisés comme projets « migrations », les initiatives :

- mises en oeuvre par des acteurs du développement ou de l'humanitaire, qu'il s'agisse d'acteurs institutionnels ou de la société civile ;

- à des fins de développement ou de réponse à des situations d'urgence des pays bénéficiaires ;

- et correspondant à l'un des deux marqueurs retenus, à savoir le marqueur 1 (projets dont les migrations sont un objectif secondaire, comptabilisés à 40 %) et le marqueur 2 (projets dont les migrations sont l'objectif principal, comptabilisés à 100 %).

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

2. Canaux et instruments de la politique de développement de la France en matière migratoire

Comme souvent, dans une approche thématique de l'aide au développement, l'ensemble des acteurs de cette politique, nationaux ou internationaux se trouvent impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, ne contribue pas à sa lisibilité, d'autant qu'elle conduit fréquemment à des financements croisés et une coordination perfectible.

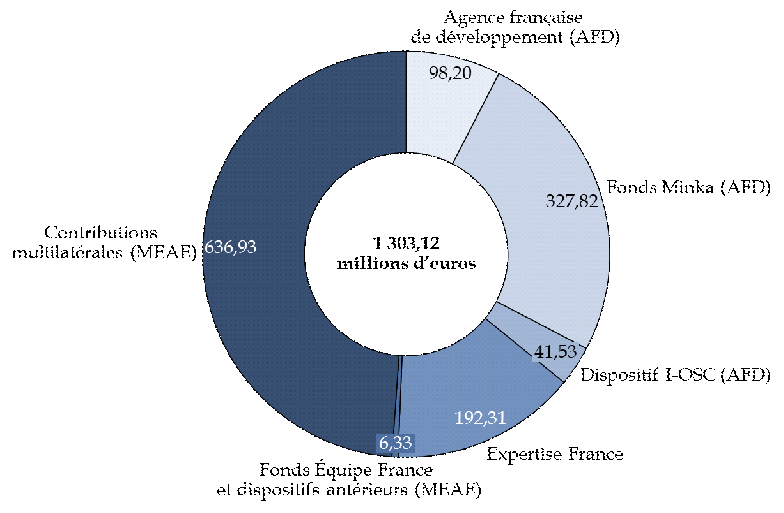

Répartition des financements engagés

sur la période 2017-2024

en matière de migrations par

canal d'intervention

(en millions d'euros)

Note : ces financements comprennent les crédits de l'Union européenne ou de tiers mis en oeuvre par l'AFD et Expertise France.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Les crédits directement gérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, hors contributions internationales, sont marginalement mobilisés en matière de migrations, l'AFD demeurant le principal canal bilatéral de financement sur cette thématique.

a) Les financements bilatéraux du ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Les crédits directement gérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, hors contributions internationales, sont marginalement mobilisés en matière de migrations, l'AFD demeurant le principal canal bilatéral de financement sur cette thématique.

En premier lieu, le Fonds équipe France (FEF) permet d'appuyer des projets en matière de migrations. Créé en 2023, cet instrument a regroupé l'ensemble de l'aide-projet du ministère et distincte du don-projet de l'AFD. Ces crédits financent des initiatives de taille limitées, sous le pilotage direct des postes diplomatiques. Néanmoins, entre 2023 et 2024, les financements du FEF et des outils antérieurs sont demeurés limités, de l'ordre de 6,33 millions d'euros. La direction de la mondialisation, responsable du programme 209, a indiqué aux rapporteurs spéciaux vouloir prioriser le soutien à des projets FEF en matière migratoire pour les années à venir.

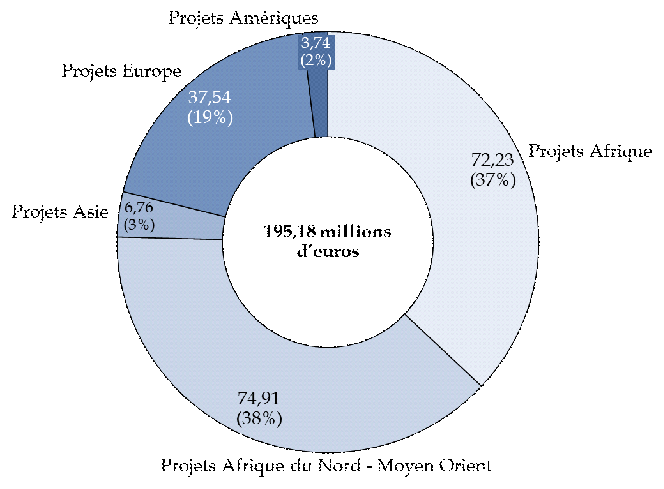

En second lieu, le centre de crise et de soutien (CDCS) du MEAE, centre de gestion de crise et chef de file sur l'action humanitaire de la France, peut mobiliser les crédits du fonds d'urgence humanitaire et de stabilisation (FUHS) pour financer des projets sur cette thématique, dans des contextes d'urgence internationale. Avant l'exercice 2023, le CDCS ne distinguait pas les projets contribuant au sujet migratoire, et le ministère ne dispose par conséquent pas de données antérieures. Toutefois, pour la période 2023-2024, le montant des financements bilatéraux engagés par le centre s'est élevé à 195,2 millions d'euros. À ce volet bilatéral s'ajoutent les financements multilatéraux versés aux organisations internationales évoqués infra.

Répartition géographique des projets financés par le CDCS sur fonds bilatéraux sur la période 2023-2024

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

b) Le groupe AFD, acteur majeur de l'APD en matière migratoire

Comme indiqué supra, les différents documents stratégiques ont, depuis 2013, étroitement associé l'Agence française de développement à la prise en compte des questions migratoires. Au total, sur la période 2017-2024, l'AFD a mis oeuvre un total de 433 millions d'euros de financement au titre du budget de l'État. À ces moyens s'ajoutent 227 millions d'euros de financements sur fonds européens dont l'agence a assuré le déploiement.

En matière d'APD, l'une des spécificités de la thématique migratoire tient à la réticence des États bénéficiaires de l'aide à recourir à des instruments de prêts. Selon l'AFD, les autorités locales font face à des difficultés d'ordre politique : s'il est acceptable pour les populations que leur État s'endette pour financer des infrastructures ou des projets de long-terme, s'endetter pour encadrer les migrations est perçu négativement. Pour cette raison, le portefeuille de prêts de l'AFD porte peu sur ce volet qui apparait dès lors moins rentable pour l'agence.

En revanche, s'agissant des subventions, trois canaux de l'agence sont mobilisés :

- l'enveloppe des crédits du don-projet, qui regroupe l'essentiel des subventions délégués à l'AFD et dont la contribution au volet migratoire de notre APD représente 98,2 millions d'euros ;

- le fonds Minka27(*), instrument de l'AFD dédié à la consolidation de la paix dans les zones de conflits, est intervenu à hauteur de 327,8 millions d'euros entre 2017 et 2023. Ces financements, de nature humanitaire, ont essentiellement porté sur les déplacements forcés, thématique sur laquelle l'agence a engagé une évaluation en cours de finalisation ;

- le dispositif I-OSC (pour Initiatives OSC), transféré depuis 2010 à l'agence, qui constitue le guichet de financement des projets portés par des organismes de la société civile.

L'ensemble de ces instruments fait de l'AFD le principal canal bilatéral de l'aide en matière migratoire. Plusieurs facteurs expliquent ma mobilisation significative de cet opérateur en matière d'appui à la gouvernance des migrations, dont :

- tout d'abord, une forte connaissance du terrain et une capacité à répondre aux demandes des autorités locales ;

- ensuite, un positionnement et un mandat clairs sur l'aide au développement, qui font entrer l'ensemble de ses actions dans la comptabilisation de l'OCDE ;

- enfin, une bonne capacité à mobiliser des financements européens, notamment sur la mise en oeuvre d'action relatives aux collaborations avec les diasporas et au soutien aux personnes déplacées (piliers 1 à 3 du PACV).

Les auditions menées par les rapporteurs spéciaux ont mis en évidence une approche traditionnellement mesurée de l'AFD sur la thématique migratoire, en particulier lorsqu'il s'agit de projets liés à l'encadrement des flux.

Dans un esprit de renforcement nécessaire du dialogue entre politiques de développement et politiques migratoires, le courrier conjoint adressé en avril 2023 par les ministres de l'Europe et de l'intérieur au groupe AFD marque une volonté de renforcer la coordination interministérielle sur les enjeux migratoires et d'assurer une meilleure articulation entre les instruments de développement et les priorités diplomatiques et de sécurité.

Par ailleurs, l'Agence française d'expertise technique internationale, « Expertise France », filiale du groupe AFD, participe également à l'action de la France en matière de migrations. Entre 2017 et 2024, Expertise France a mis en oeuvre 192,1 millions de financements dont la quasi-totalité sur fonds européens, cet opérateur se distinguant par sa forte capacité à se positionner sur des appels à projets de la Commission européenne.

Suivant les priorités de la France, le portefeuille d'Expertise France sur les migrations a cependant doublé entre 2024 et 2025. Au total, en 2025, 12 projets sont en cours sur la thématique migratoire, pour un montant de 100 millions d'euros dont 40 % concentrés sur l'espace syro-turc. Cinq axes d'intervention sont privilégiés par Expertise France :

- la promotion des voies légales d'immigration, notamment entre pays du Sud ;

- la gestion intégrée des frontières, ce domaine faisant l'objet d'un partage avec l'opérateur Civipol, en charge de la coopération technique policière. Expertise France conduit par exemple un projet, pour le compte du ministère des Armées, en appui des forces jordaniennes sur la gestion des frontières ;

- la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains (organisation de la chaîne pénale, prévention du trafic, protection des victimes...), principalement en Afrique de l'Ouest. L'opérateur a été chargé de la mise en oeuvre, entre 2019 et 2024, d'un projet d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée (ALTP), pour 18 millions d'euros, avec un co-financement du Fonds fiduciaire d'urgence (FFU) pour l'Afrique ;

- l'appui au retour et à la réinsertion des migrants, en partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le soutien aux initiatives des diasporas.

c) Le ministère de l'intérieur et ses opérateurs, un engagement quantitativement limité mais qualitativement significatif

Contrairement à d'autres États européens comme l'Allemagne ou l'Italie, le ministère de l'intérieur français ne dispose pas d'une véritable enveloppe financière dédiée à la coopération internationale. La direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère ne dispose que d'un budget très limité (1,5 million d'euros). En revanche, deux opérateurs relevant du champ du ministère de l'intérieur interviennent en matière de migrations et de développement :

- d'une part, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii), opère en matière d'immigration légale, d'accueil et d'intégration des étrangers en France, de même que l'organisation des retours volontaires ;

- d'autre part, Civipol, opérateur de coopération technique internationale du ministère de l'intérieur, intervient dans le renforcement des capacités policières et sécuritaires dans les pays tiers.

S'agissant du ministère comme de ses opérateurs, une difficulté réside dans la comptabilisation des projets menés au regard des critères fixés par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. En effet, une partie des activités réalisées en matière de coopération migratoire, bien que destinées à des pays en développement, ne peuvent être qualifiés d'aide au développement car elles relèvent des champs d'exclusion définies par l'OCDE. Il s'agit notamment : du renforcement capacitaire (appui aux forces de sécurité dans la lutte contre l'immigration irrégulière), de la coopération policière et de la formation des personnels en matière de surveillance des frontières et de la dotation en matériel de sécurité.

Pour les actions relevant bien de la catégorie d'APD, l'opérateur Civipol constitue un modèle intéressant. Doté du statut de société anonyme, il ne reçoit aucune subvention, ni de la part de l'État ni d'un autre opérateur et finance son activité sur ses seuls produits d'exploitation. L'essentiel des financements mis en oeuvre par Civipol provient des instruments de l'action extérieure de l'Union européenne et, subsidiairement, d'autres entités multilatérales comme le groupe Banque mondiale.

Au total, plus de 80 % du budget mis en oeuvre par Civipol relève du domaine des migrations. Les actions menées se limitent toutefois au pilier 4 du Plan d'action conjoint de La Valette (lutter contre l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic des migrants). En effet, Civipol mène ses actions dans le cadre d'un mandat qui précise ses domaines d'intervention. L'encadrement de son activité vise notamment à organiser une répartition des compétences avec Expertise France sur le reste de la coopération technique28(*). L'Afrique subsaharienne concentre une grande partie des projets menés par Civipol (21 en cours), principalement centrés sur les thématiques d'état civil et de lutte contre la traite des êtres humains.

Détail du portefeuille d'activité de Civipol

(en millions d'euros, nombre de projets et pourcentage)

|

Zones géographiques |

Nombre de projets |

Budget |

|

Pays de départ (Afrique) |

21 |

129,56 |

|

Pays de transit (zone Moyen-Orient / Afrique du Nord) |

6 |

158,18 |

|

Pays de destination (Europe) |

10 |

11,26 |

|

Total |

38 |

289,99 |

|

Contribution migration |

39 % |

81 % |

Source : commission des finances d'après les réponses de Civipol au questionnaire des rapporteurs spéciaux

d) Une mise en oeuvre marginale, par les organisations de la société civile de l'APD française en matière de migrations

Au regard de l'importance des financements de l'APD française ayant transité par des organisations de la société civile entre 2017 et 2023 (soit un total de 3,85 milliards d'euros), la proportion de projets mis en oeuvre par ces acteurs en matière de migrations demeure faible. Seulement 3,2 % des projets, soit 125 millions d'euros, portaient sur cette thématique.

La majorité de ces projets sont mis en oeuvre par des organisations de la société civile opérant pour la protection des personnes déplacées et vulnérables dans des situations d'urgence et, dans une moindre mesure, des organisations de la société civile (OSC) issues des diasporas et intervenant pour financer des projets de développement dans les pays de départ.

Deux mécanismes permettent d'associer ces organismes à la prise en compte des migrations dans la politique de développement :

- d'une part, le dispositif I-OSC de l'Agence française de développement, mentionné supra, permet notamment de soutenir les initiatives des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des migrations ;

- d'autre part, les OSC actives sur cette thématique prennent part au cadre national de suivi (CNS) de la stratégie interministérielle, dès lors qu'elles concourent à la mise en oeuvre de cette dernière.

Il est possible d'expliquer la faible implication des OSC sur la thématique migratoire par une réticence traditionnelle de ces structures, soit qu'il ne s'agisse pas de leur domaine d'intervention, soit pour des raisons philosophiques. L'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales consacre d'ailleurs un droit d'initiative des OSC, qui confirme le libre choix de leurs thématiques d'intervention29(*).

À l'occasion des débats ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, Coordination SUD, qui assure la représentation de nombreuses ONG françaises, avait publié une tribune dénonçant une possible conditionnalité de l'APD française30(*).

3. Un recours significatif aux organisations internationales

Près de la moitié de l'aide au développement de la France en matière migratoire (48,9 %) transite par le canal multilatéral, avec 636,93 millions d'euros sur la période 2017-2024. L'essentiel de ces contributions a été porté par le programme 209 de la mission « Aide publique au développement », à hauteur de 616,5 millions d'euros, le reste reposant sur des crédits du programme 105 de la mission « Action extérieure de l'État », pour 20,4 millions d'euros.

En matière de migrations, les contributions internationales de la France sont principalement dirigées vers le « système des Nations unies » et ce, dans deux domaines : d'une part, l'action humanitaire (assistance aux personnes déplacés et aide aux retours des réfugiés) et, d'autre part, en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants.

Elles transitent par deux « guichets » du ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

- la direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie, au travers de ses contributions volontaires aux institutions multilatérales, inscrites sur le programme 209 et le programme 105. Une partie de ces versements peut être conjointement suivie par la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (ASD) pour les sujets de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants ;

- le centre de crise et de soutien (CDCS), qui assure la gestion du Fonds d'urgence humanitaire et de stabilisation (FUHS), dont les crédits peuvent contribuer à des actions d'urgence mises en oeuvre par des organisations internationales.

Dans une logique de « bilatéralisation » des contributions multilatérales à ces organisations internationales, une partie des contributions volontaires de la France dans le domaine des migrations fait l'objet d'un « fléchage » sur nos priorités thématiques et géographiques. Traditionnellement rétive à la pré-affectation de ses contributions par rapport à ses partenaires britanniques ou allemands31(*), la France a désormais davantage recours au fléchage. En matière migratoire, cette évolution est confirmée par le fléchage quasi-intégral de la contribution de la France à l'Organisation internationale des migrations (OIM) pour laquelle les financements français sont orientés vers des projets de stabilisation et d'accompagnement au retour des réfugiés en Ukraine, en Tunisie, à Haïti et au Liban.

À noter que, si les agences et programmes de l'Onu ont bénéficié de la quasi-totalité des versements français sur la période 2017-2024, des financements ont également été apportés à des organismes relevant de ce que la Cour des comptes qualifie d'« autres entités », à savoir, des dispositifs spécialisés, généralement reliés de manière formelle aux Nations unies, mais qui en pratique fonctionnent de manière indépendante32(*). La multiplication de ces entités soulève un risque de dispersion de l'aide et de doublonnage de l'action internationale. La France a ainsi pu contribuer, pour de faibles montants, au Forum mondial sur la migration et le développement et au Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, deux instruments spécialisés associés à l'OIM.

Organismes bénéficiaires des

contributions internationales de la France

en matière migratoire sur

la période 2017-2024

(en millions d'euros)

|

Organisme |

Montant des contributions sur la période |

|

Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) |

0,4 million d'euros |

|

Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) |

549,6 millions d'euros |

|

Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour la migration |

3,4 millions d'euros |

|

Organisation internationale des migrations (OIM) |

75,5 millions d'euros |

|

Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) |

3,3 millions d'euros |

|

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) |

0,2 million d'euros |

|

Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (PDD) |

3,8 millions d'euros |

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire de contrôle des rapporteurs spéciaux

Deux organisations internationales ont bénéficié de la grande majorité des financements de la France sur le volet migratoire.

D'une part, pour les exercices 2023 et 2024, la France a contribué aux activités du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à hauteur de 120 millions d'euros. En particulier, une part des financements français au HCR était ciblée sur la Syrie et son environnement régional, afin de soutenir la réinstallation des réfugiés syriens dans leur pays. Doté d'un budget de 8,6 milliards de dollars en 2019, le HCR a pour mission d'assurer la protection internationale des réfugiés qui ne bénéficient pas de la protection de leur pays d'origine, en veillant à la mise en oeuvre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967.

Pour autant, l'augmentation soutenue de la contribution de la France s'inscrit, à titre principal, dans le cadre du renforcement du volet humanitaire de l'aide française, et non dans son volet migratoire33(*). Certes, les actions humanitaires ainsi financées contribuent à limiter les déplacements de populations et à accompagner le retour des réfugiés vers les pays d'origine ; mais cet exemple illustre le chevauchement des objectifs de notre politique de développement, sans véritable priorisation.

D'autre part, la France a contribué, entre 2017 et 2024, à hauteur de 75,5 millions d'euros à l'Organisation internationale des migrations (OIM), reconnue cheffe de file des Nations unies pour les questions migratoires depuis 2013.

À l'inverse du HCR, la contribution de la France à l'OIM a marqué un recul au cours des derniers exercices, du fait du recentrement de nos versements internationaux. De fait, dans un contexte budgétaire contraint et à la suite des observations de la Cour des comptes34(*) et de la commission des finances du Sénat35(*), le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a engagé une rationalisation des contributions internationales. Les lois de finances pour 2024 puis 2025 ont ainsi prévu une forte contraction du volet multilatéral du programme 209. La participation de la France à l'OIM est, par conséquent, passée de 19,5 millions d'euros à 8 millions d'euros entre 2023 et 2024.

L'Organisation internationale des migrations

Créée en 1951, l'Organisation internationale des migrations (OIM) est une organisation intergouvernementale, reconnue depuis 2013 comme cheffe de file sur les questions migratoires et, depuis 2016, comme une agence apparentée aux Nations unies. Son siège est situé à Genève et sa direction assurée, depuis mai 2023, par Mme Amy Pope, ancienne conseillère principale du président Biden sur les migrations.

L'OIM intervient pour venir en aide aux migrants et aux États en élaborant des réponses intégrées aux problématiques migratoires. Elle assure également la promotion de la coopération internationale sur les questions de migration, par le renforcement de l'état civil et des services de contrôle frontalier, la prise en compte des liens entre climat et mobilité et la prise en compte de la dimension de genre.

Le plan stratégique 2024-2028 consacre trois priorités pour l'action de l'organisation :

- sauver des vies et protéger les personnes en déplacement (action humanitaire et protection des personnes déplacées) ;

- trouver des solutions aux déplacements (action sur les causes profondes et aide au retour et à la réinstallation) ;

- faciliter des voies de mobilité régulière, tout en réduisant l'immigration irrégulière.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

4. L'aide de la France se prolonge par le canal européen au travers de deux instruments financiers

Pour assurer la mise en oeuvre des orientations du plan d'action de La Valette, l'Union européenne s'est dotée de deux instruments financiers distincts.

En premier lieu, le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique (FFU)36(*) a été créé en 2016 pour une durée de cinq ans. Ce mécanisme37(*), spécifiquement destiné à financer des actions relatives aux migrations et aux déplacements forcés, a été doté d'une enveloppe de cinq milliards d'euros répartie entre 4,4 milliards d'euros de fonds européens et 500 millions d'euros financés par les États membres. Arrivé à échéance en 2021, le FFU ne finance plus de nouveaux projets mais les initiatives en cours ne devraient cesser qu'à la fin de l'année 2025.

Son action s'est concentrée sur trois régions, jugées prioritaires par les États membres de l'Union : la zone Sahel-Lac Tchad (2,2 milliards d'euros sur cinq ans), la zone Corne de l'Afrique (1,8 milliard d'euros) et la zone Afrique du Nord (907 millions d'euros).

En second lieu, au sein du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale « l'Europe dans le monde » (Ndici) a succédé au FFU, avec une enveloppe totale de 79,5 milliards d'euros. Contrairement au FFU, le Ndici ne constitue pas un instrument uniquement consacré aux questions migratoires mais couvre l'ensemble des priorités de l'action extérieure de l'Union. Toutefois, les États membres ont fixé une cible de 10 % des fonds devant être consacrés à la gouvernance des migrations soit environ huit milliards d'euros, ce quota étant vérifié par un système de marqueurs « migrations »38(*). Si le Ndici entend s'inscrire dans la continuité des objectifs du plan d'action conjoint de La Valette, il n'a prévu aucune clé de répartition entre les cinq domaines du plan d'action au sein de la cible des 10 %. La Commission européenne, dans ses prévisions initiales publiées en 2021, estimait que cette enveloppe serait ventilée entre l'Afrique subsaharienne (3,24 milliards d'euros), le Moyen-Orient (1,67 milliard d'euros), l'Asie-Pacifique (1,19 milliard d'euros), l'Afrique du Nord (1,13 milliard d'euros), le voisinage oriental (398 millions d'euros) et la zone Amérique-Caraïbes (126 millions d'euros).

Au cours des trois premières années de mise en oeuvre39(*), sous la pression des États membres, soucieux d'investir davantage dans le domaine migratoire, la cible de financement « migrations » a été portée à 15 % des montants alloués par le Ndici.

À noter que l'allocation des fonds dans le cadre du Ndici doit, selon le règlement encadrant cet instrument, répondre aux critères de classification de l'aide publique au développement. Ainsi, 93 % des financements Ndici doivent être éligibles à la comptabilisation en APD telle que définie par le Comité d'aide publique au développement (CAD) de l'OCDE. Un reliquat de 7 % de l'enveloppe totale peut dont financer des projets non éligibles à la qualification d'aide au développement, tels que des actions de renforcement de la sécurité intérieure dans les pays de départ ou de transit. De plus, au sein du Ndici, la Commission dispose d'une « mécanisme flexible » permettant la mise en oeuvre d'une approche flexible et incitative pour la conduite du dialogue migratoire. Doté de 600 millions d'euros, cet instrument est directement géré par la Commission européenne et les projets financés dans ce cadre ne sont pas soumis à la comitologie classique, ce qui opacifie son fonctionnement pour les États membres.

Outre ces deux instruments principaux, d'autres mécanismes européens ont pu participer à l'effort de développement en matière migratoire, dont :

- la Facilité de l'UE pour les réfugiés syriens en Turquie (FriT), créée en 2015 à l'initiative de la Commission européenne et initialement dotée de 6 milliards d'euros jusqu'en 2021 ;

- et le Fond « Asile, Migration et Intégration » (FAMI), qui a pu financer des projets d'accueil et d'assistance aux réfugiés en provenance d'Ukraine après le déclenchement de l'agression russe.

Au total, sur la période 2017-2024, les opérateurs français accrédités auprès de la Commission européenne (Agence française de développement, Expertise France et Civipol) se sont imposés comme les deuxièmes bénéficiaires de fonds européens en matière de migrations, derrière l'agence allemande de coopération (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Le seul groupe AFD a mis en oeuvre un total de 227 millions d'euros sur la période.

* 27 Fonds Paix et Résilience Minka ou Fonds Minka.

* 28 Formalisée en 2018 par voie d'arbitrage interministériel, la répartition des compétences entre Civipol et Expertise France confie au premier l'ensemble des sujets relevant de la sécurité au sens strict (dont le contrôle des flux migratoires et des frontières) et au second les projets en matière de développement (dont l'administration territoriale et la décentralisation).

* 29 Article 2, VIII : « L'Etat reconnaît le rôle, l'expertise et la plus-value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l'ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en oeuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu'elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d'initiative, en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une subvention. Les projets financés participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »

* 30 Coordination SUD, « Conditionner l'aide au développement au contrôle de l'immigration, une ligne rouge que la France ne doit pas franchir », 11 décembre 2023.

* 31 Dès 2019, le rapport d'information n° 392 (2021-2022) de MM. Vincent Delahaye et Rémi Féraud, au nom de la commission des finances sur les contributions de la France au financement des organisations internationales recommandait d'augmenter la part de contributions volontaires fléchées (recommandation n° 9).

* 32 Cour des comptes, « Le financement des actions multilatérales de la France - Exercices 2017-2023 », communication à la commission des finances du Sénat, juillet 2024.

* 33 De 2018 à 2024, l'aide humanitaire de la France s'est distinguée par une hausse significative de ses moyens. Les crédits humanitaires ont été multipliés par 5,3 sur cette période, pour atteindre 895 millions d'euros en 2024. La loi de finances pour 2025 a néanmoins ramené ce total à 500 millions d'euros.

* 34 Cour des comptes, « Le financement des actions multilatérales de la France - Exercices 2017-2023 », communication à la commission des finances du Sénat, juillet 2024.

* 35 Rapport d'information n° 779 (2023-2024) par MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet, au nom de la commission des finances, pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur le financement des actions multilatérales de la France - exercices 2017 à 2023, 25 septembre 2024.

* 36 De sa dénomination complète Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique.

* 37 Pour rappel, depuis 2013, la Commission européenne peut mettre en place et administrer des fonds fiduciaires de l'UE. Il s'agit d'instruments financiers souples mener des actions d'urgence et de posturgence ou des actions thématiques. Les FFUE présentent l'avantage de pouvoir recourir, outre le budget de l'Union, à des ressources additionnelles provenant des États membres, voire de donateurs extérieurs comme la Norvège ou la Suisse.

* 38 Un marqueur 1 est appliqué aux actions dont l'objectif principal et l'intégralité de la contribution financière visent le soutien à la migration et aux déplacements forcés et permet de comptabiliser 100 % du projet ; un marqueur 2 est appliqué aux actions dont le soutien à la migration et aux déplacements forcés constitue un enjeu conséquent et qui y consacre au moins un résultat et indicateur associé et permet de valider 40 % des financements.

* 39 Entre 2021 et 2023.