B. UNE ÉVALUATION DIFFICILE DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE EN MATIÈRE MIGRATOIRE

1. Des orientations géographiques et thématiques identifiables...

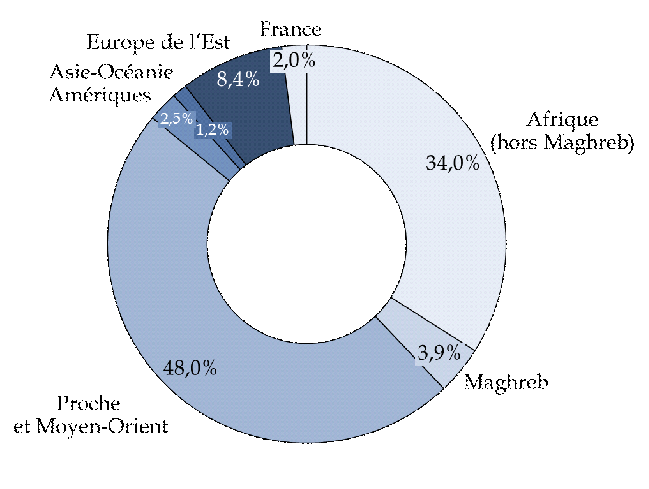

Premièrement, il est possible d'identifier les orientations géographiques des projets d'aide au développement financés par la France en matière de migrations. De fait, l'immense majorité de l'aide est dirigée vers le Proche et Moyen Orient (48 %) et vers l'Afrique (38 %). Ces zones concentrent à la fois une majorité des pays de départ vers l'Europe et une part significative des pays de transit (Afrique du Nord et Turquie notamment). De fait, plus d'un tiers du total des réfugiés dans le monde vivait en Afrique subsaharienne en 2022, selon le HCR.

Répartition géographique de l'APD

française en matière de migrations

sur la période

2017-2024

(en pourcentage)

Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023-2024.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Toutefois, cette répartition géographique de l'aide en matière migratoire dénote avec les objectifs géographiques fixés à notre politique de développement par ses instances de pilotage. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a, depuis 2013, défini et actualisé à plusieurs reprises une liste des pays prioritaires en matière d'APD, toutes thématiques confondues40(*). Lors de la réunion du Cicid du 8 février 2018, une liste de 19 pays41(*), essentiellement situés en Afrique (à l'exception d'Haïti), a été adoptée. Elle a finalement été abandonnée par le Cicid, lors de sa réunion de juillet 2023, au profit d'une cible de 50 % de l'effort financier bilatéral de l'État vers les pays les moins avancés (PMA)42(*), portée à 60 % par le conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025 qui y a également inclus les pays à forte vulnérabilité43(*). À cette cible générale, s'ajoute une liste de quinze pays prioritaires en matière migratoire, retenue par le comité stratégique migration en 2023.

Financements engagés par la France en matière de migration dans les pays prioritaires de la politique de développement sur la période 2017-2024

(en millions d'euros)

|

Catégories de pays |

Financements engagés par la France |

|

19 pays prioritaires identifiés par le Cicid jusqu'en 2023 |

147,43 millions d'euros |

|

Catégorie des « pays les moins avancés » identifiés par l'Onu |

203,5 millions d'euros |

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Ces cibles géographiques, qui suivent la répartition de l'aide française plus qu'elles ne l'orientent véritablement, n'apparaissent pas véritablement respectées en matière migratoire. Sur l'ensemble de la période 2017-2024, hors projets du CDCS, les financements apportés aux 19 pays prioritaires du Cicid et aux PMA apparaissent largement minoritaires. Sur les quinze pays ayant reçu le plus de financements français en matière de migrations (voir tableau infra), sur la même période, seulement six figurent sur la liste des PMA. Les trois premiers bénéficiaires sont des pays à revenus intermédiaires.

Cette contradiction entre la priorité thématique accordée par la France au sujet migratoire et la cible géographique qu'elle s'est fixée pour orienter son aide peut s'expliquer par la structure même des flux migratoires. Mme Flore Gubert, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), souligne un paradoxe : les pays les moins avancées ne sont pas les plus gros pourvoyeurs de migrants vers la France. Seuls quelques PMA (Guinée, Mali et Sénégal) se caractérisent par des flux migratoires notables.

Expertise France, auditionné par les rapporteurs, a également mis en avant ce paradoxe qui se traduit, pour l'opérateur, par une difficulté à concilier la priorité accordée aux migrations dans la politique de développement avec le recentrement de cette dernière sur les pays les moins avancées et les pays vulnérables dans son portefeuille de projets. L'opérateur a souligné que le financement de la gouvernance des migrations ne pouvait faire abstraction de pays à revenus intermédiaires comme la Côte d'Ivoire et le Kenya, qui constituent des pôles d'attractivité pour les migrations sud-sud.

Aperçu des quinze premiers pays

bénéficiaires d'aide publique

au développement en

matière de migrations sur la période 2017-2024

(en millions d'euros)

|

Pays |

Financements français |

Financements européens |

Total des financements perçus sur la période 2017-2024 |

|

Liban |

195,35 |

41,20 |

236,55 |

|

Ukraine |

89,15 |

- |

89,15 |

|

Jordanie |

53,32 |

- |

53,32 |

|

Afghanistan |

49,25 |

- |

49,25 |

|

Tchad |

49,10 |

- |

49,10 |

|

Irak |

25,82 |

- |

25,82 |

|

Sénégal |

19,03 |

11,86 |

30,89 |

|

Mauritanie |

18,80 |

- |

18,80 |

|

Burkina Faso |

17,11 |

- |

17,11 |

|

République centrafricaine |

16,23 |

- |

16,23 |

|

Cameroun |

16,17 |

0,83 |

17,01 |

|

Soudan |

15,65 |

4,10 |

19,75 |

|

République démocratique du Congo |

15,13 |

- |

15,13 |

|

Tunisie |

15,01 |

16,53 |

31,54 |

|

Syrie |

13,49 |

- |

13,49 |

Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023-2024.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

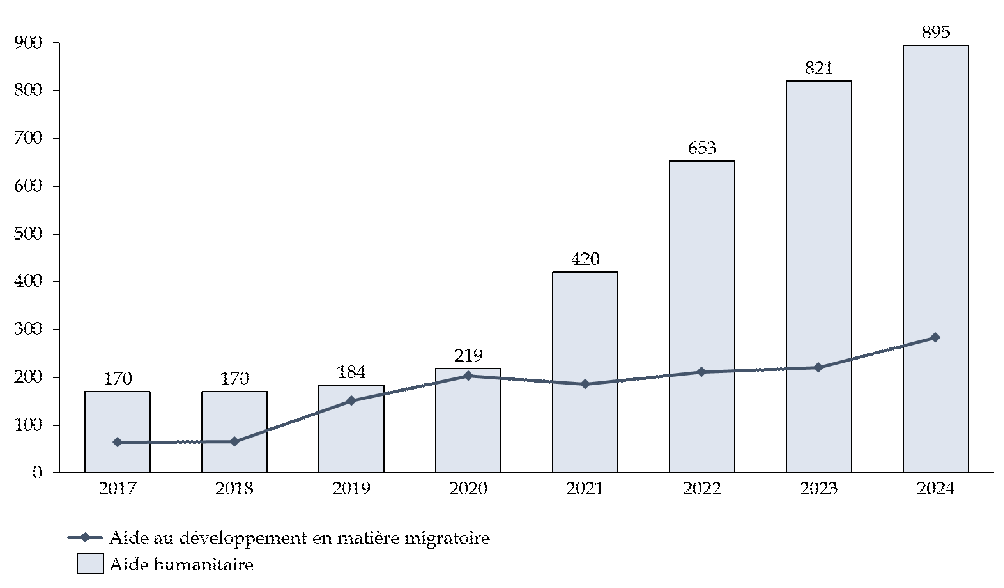

Deuxièmement, cette orientation géographique découle également de la nature de l'aide apportée par la France.

Une distinction selon le caractère de l'aide (humanitaire ou de développement strico sensu) peut, en effet, être effectuée. Selon le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, l'aide humanitaire vise à « assurer l'assistance et la protection des personnes vulnérables et à répondre aux besoins fondamentaux des populations affectées par une catastrophe naturelle ou un conflit ». Il s'agit d'une aide d'urgence, devant intervenir dans des délais courts, systématiquement dans des contextes de crise ou de post-crise. Outre un objectif de protection des personnes vulnérables, l'aide humanitaire peut répondre à d'autres orientations de l'APD (sécurité alimentaire, protection de l'enfance, égalité homme-femme, protection des personnes déplacées...).

En ce sens, la progression des financements d'aide au développement dans le domaine des migrations entre 2017 et 2024 est concomitante d'une forte progression de l'aide humanitaire sur la même période (voir graphique infra). De plus, une part significative de l'aide apportée dans le domaine des migrations relève de l'aide humanitaire, parmi lesquelles :

- les financements mis en oeuvre par le centre de crise et de soutien pour assurer la protection des personnes déplacées dans des zones de crise ;

- le dispositif d'aide alimentaire programmée (AAP), outil de réponses à des situations d'urgence et de moyen terme en matière d'insécurité alimentaire et de malnutrition, sur lequel 35 millions d'euros en 2022 et 63 millions d'euros en 2023 ont été mobilisés sur la thématique migratoire ;

- les contributions multilatérales à des organisations internationales menant des actions d'urgence humanitaire. Ainsi, l'augmentation de la contribution française au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, s'inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire de la France et non pas dans le cadre de sa politique migratoire, même si cette réponse humanitaire peut contribuer à réduire les flux migratoires vers l'Europe, selon le MEAE ;

- les financements du fonds Minka de l'AFD.

Mise en perspective de la progression des financements en matière de migrations avec la progression des financements humanitaires sur la période 2017-2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux et les documents budgétaires

Il apparaît ainsi que c'est l'investissement conséquent de la France en matière humanitaire, plus qu'une priorisation de la thématique migratoire, qui peut expliquer la hausse continue des financements labellisés « migrations ».

Cela ne signifie pas pour autant que ces financements ne correspondent pas à un véritable effort dans le domaine migratoire. En effet, l'action humanitaire permet, dans une certaine mesure, de contribuer à une stabilisation des personnes déplacées. Les projets soutenus par la France, soit par le CDCS soit au travers d'organisations d'internationales ou d'OSC, aident les populations déplacées à rester à proximité de leur pays, dans l'attente d'un retour volontaire et sûr. Dans le même sens, les actions de stabilisation, menées dans un contexte post-crise, et visant à soutenir les secteurs de la santé ou de l'agriculture ou l'aide à la relance des missions régaliennes de l'État contribuent à rétablir les conditions d'un retour durable. Toutefois, l'aide humanitaire d'urgence ne peut être considérée comme une modalité d'encadrement des flux migratoires.

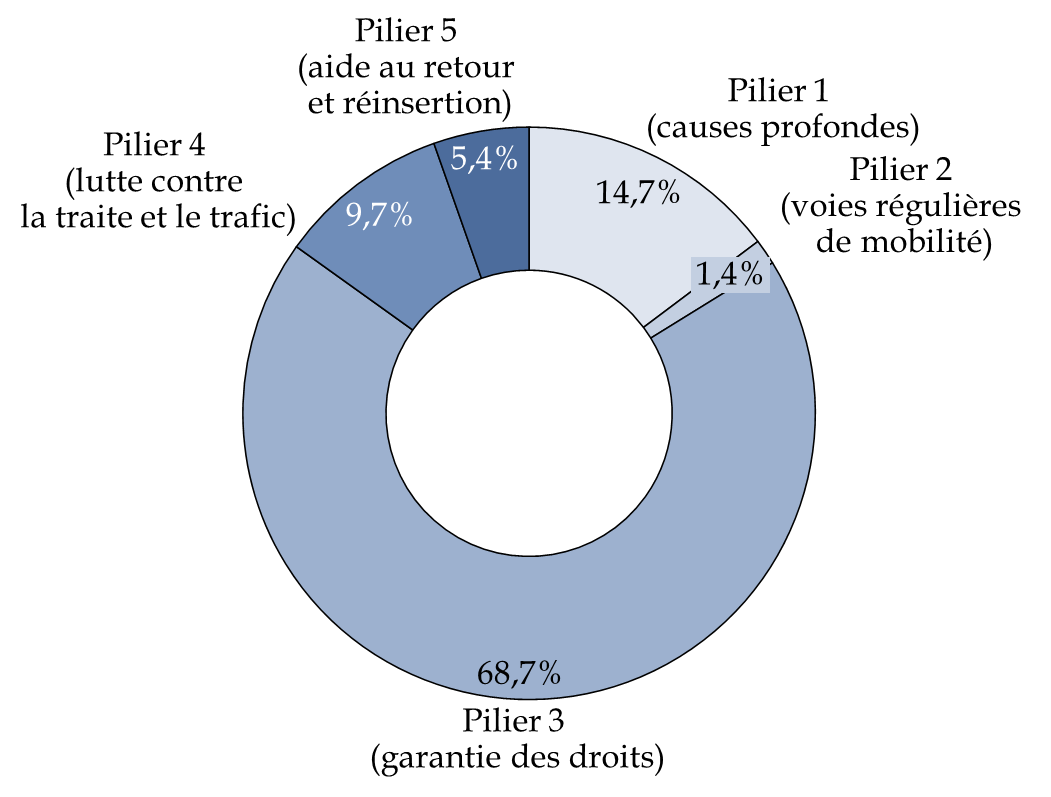

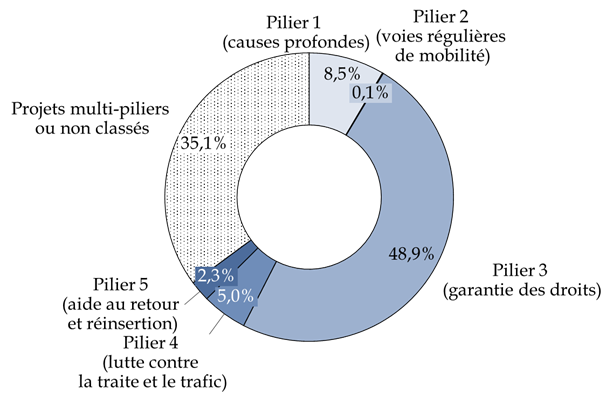

Troisièmement, l'analyse des projets menés entre 2017 et 2024 permet de repérer leur répartition entre les domaines d'intervention du Plan d'action conjoint de La Valette. Sans surprise et dans le prolongement des développements précédents, la majeure partie des projets (68,7 %) comme des financements (48,9 %) relèvent du troisième pilier consacré à la garantie des droits et la protection des personnes déplacées. C'est dans ce domaine que s'inscrivent les financements humanitaires.

En revanche, les piliers 4 (lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants) et 5 (aide au retour) représentent une part beaucoup plus faible des financements octroyés par la France (respectivement 5 % et 2,3 %). Il s'agit pourtant des domaines d'action que les précédents gouvernements ont déclaré prioritaires et qui correspondent à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (« aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines »).

|

Répartition du nombre de projets

financés entre 2017 et 2024 selon les piliers (en pourcentage) |

Répartition des financements entre

2017 et 2024 (en pourcentage) |

|

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux |

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux |

2. ...pour un impact difficilement mesurable, faute de pilotage et d'une évaluation du plan d'action « migrations et développement » 2018-2022

Au-delà de l'absence d'atteinte de l'objectif chiffré de 1,8 milliard d'euros consacré aux migrations sur la période 2018-2024 (limité à un milliard sur la période 2018-2024 et moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022), la mise en oeuvre du précédent plan d'action 2018-2022 soulève plusieurs difficultés.

En premier lieu, l'application du plan d'action s'est faite, semble-t-il, en l'absence d'un véritable suivi ou d'un portage au plus haut niveau. Un cadre national de suivi, de coordination et de concertation (CNS), présidé par l'ambassadeur chargé des migrations et dont le secrétariat général était assuré par l'AFD, avait bien été mis en place avec l'objectif de se réunir annuellement. Toutefois, rien n'indique que le CNS se soit réuni effectivement régulièrement. Une évaluation des travaux de l'AFD en matière migratoire a pu souligner que « les travaux du CNS n'ont pas pris une dimension suffisamment opérationnelle, c'est-à-dire inscrite dans les projets. Les échanges sont devenus plus verticaux avec les prises de parole de l'ambassadeur chargé des migrations et du directeur général adjoint de l'AFD. »44(*) De plus, l'impression d'un abandon du plan d'action en cours d'application se trouve confortée par l'absence de mention de ce document ou de ses apports dans les conclusions du comité interministériel de la coopération internationale et du développement de juillet 2023.

Un bilan annuel du plan d'action a bien été réalisé45(*), limité à un recensement du nombre de projets, en cours de réalisation ou de contractualisation, correspondant à une méthode de comptabilisation ad hoc46(*), distincte de celle désormais utilisée, sur le modèle des pratiques du Ndici et présentée supra. De manière générale, les données transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères correspondent à une méthodologie récente de comptabilisation des projets. Le risque d'une comptabilisation a posteriori est d'intégrer des projets qui n'ont pas forcément de liens directs avec la problématique migratoire et surtout, qui n'ont pas été pensés en prenant en compte les enjeux migratoires. Pour les projets mis en oeuvre par le centre de crise et de soutien, cette labellisation n'a pu être effectuée que pour les années 2023 et 2024, faute d'intégration préalable des marqueurs « migrations ».

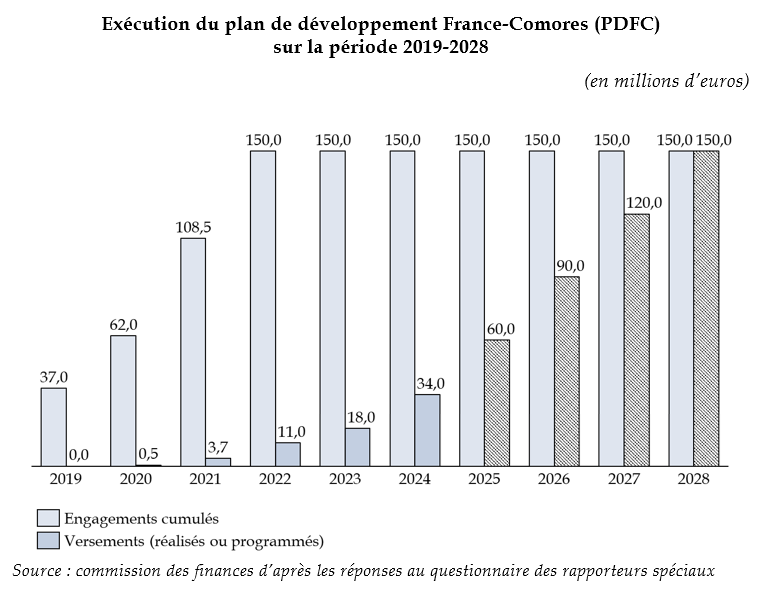

Cependant, l'absence d'un portage global n'a pas empêché le développement d'instruments plus ciblés géographiquement. Ainsi, la France, au travers de l'AFD, a engagé un partenariat spécifique et pluriannuel avec l'Union des Comores, le plan de développement France-Comores (PDFC). Le montant élevé des engagements de l'AFD, soit 150 millions d'euros, au regard du produit intérieur brut des Comores (1,42 milliard d'euros en 2024 selon la Banque mondiale), s'explique par l'importance des enjeux migratoires dans la relation bilatérale.

Le plan de développement France-Comores

(PDFC) :

un partenariat à l'impact incertain

Depuis 2019, les projets de l'Agence française de développement aux Comores s'inscrivent dans le cadre d'un plan de développement France-Comores, dont l'ambition est la construction d'une relation transactionnelle associant la lutte contre l'immigration irrégulière et aide au développement.

Les actions de l'AFD aux Comores se concentrent ainsi sur les causes profondes des migrations avec pour objectif de lutter contre les fragilités à l'origine des départs et d'offrir des alternatives aux migrations irrégulières. Une priorisation géographique et est opérée, avec un ciblage sur l'île d'Anjouan, principal site de départ des migrations.

S'agissant des thématiques retenues, une dizaine de secteurs à fort impact socio-économique se partagent les financements, dont : l'éducation et la formation (65,5 millions d'euros), le développement économique (59 millions d'euros), la santé (58,5 millions d'euros), la biodiversité (22,6 millions d'euros), la gouvernance (20,3 millions d'euros) et l'eau et l'assainissement (12,2 millions d'euros).

Au total, le portefeuille de l'AFD aux Comores comprend 25 projets en cours, pour un montant de 243 millions d'euros dont 150 millions d'euros au titre du seul PDFC. Les projets d'infrastructures les plus importants devraient s'achever en 2028.

Sans contrefactuel, il est délicat d'évaluer la contribution du PDFC à la réduction de l'immigration irrégulière vers Mayotte. Les projets menés contribuent au développement de l'archipel mais il paraît extrêmement difficile de quantifier le nombre de départs évités. L'ambassadeur de France aux Comores, entendu par les rapporteurs spéciaux, reconnaît des résultats limités en termes de développement.

L'impact du PDFC sur la coopération bilatérale avec les autorités comoriennes n'a également rien d'évident. Le PDFC se caractérise par l'absence de toute conditionnalité effective dans le versement des fonds. Ainsi, à trois reprises, en 2018, 2020 et 2023, le gouvernement comorien a unilatéralement interrompu les éloignements depuis Mayotte pendant six mois, sans que cela affecte la mise en oeuvre du PDFC47(*).

Le cabinet du ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux de France a, lors de son audition, défendu l'approche du PDFC. En proposant des financements croissants à son voisin, le PDFC constituerait une incitation pour les Comores à davantage contrôler les départs. Une approche plus restrictive, reposant sur un strict conditionnement des versements, serait moins efficace.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

En second lieu, le plan d'action « migrations et développement » n'a fait l'objet d'aucun bilan ni évaluation, contrairement à ce qui était prévu dans sa programmation initiale. En ce sens, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dans les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux, indiquent simplement que « les programmes mis en oeuvre dans le cadre du plan d'action « Migrations internationales et développement » 2018-2022 ont fait l'objet de suivi et d'évaluation individuels. Toutefois le plan d'action n'a pas été évalué dans son intégralité. »48(*)

Interrogée sur ce point, à l'occasion de leurs auditions respectives, la direction générale de la mondialisation comme les cabinets ministériels ont souligné qu'une telle évaluation semblait inutile tant le plan d'action était apparu dépassé par l'évolution du contexte européen et international. Il n'aurait ainsi pas pris en compte les apports du Plan d'action conjoint de La Valette (2015), du Pacte mondial sur les réfugiés et du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMR et PMM, 2018) ainsi que des travaux réalisés dans le cadre de la présidence française du Processus de Rabat (2019-2020) et du Forum mondial sur la migration et le développement (2022-2024).

Outre qu'une partie des travaux cités étaient déjà publiés (s'agissant du PACV de 2015) ou engagés (concernant le PMR et le PMM de 2018) lors de son lancement, l'évolution du contexte international ne suffit pas à écarter la nécessité d'une évaluation. Par comparaison, en matière d'aide humanitaire, la stratégie humanitaire de la République française 2018-2022 a, quant à elle, bien fait l'objet d'un bilan de ses engagements, remis en 202349(*). Réalisée par un think tank indépendant spécialisé sur les questions de développement, cette évaluation avait permis d'identifier les réalisations et points d'amélioration, dans la perspective de la rédaction d'une nouvelle stratégie humanitaire. Un tel exercice paraissait transposable à la thématique migratoire.

En tout état de cause, la réticence du ministère à mener ce travail de bilan conforte l'impression d'un suivi pour le moins perfectible des engagements du précédent plan d'action « migrations et développement », d'une part, et de la prévalence d'un objectif de moyens sur un objectif de résultat, d'autre part. Refuser de réaliser une évaluation sous prétexte que les conclusions seraient nécessairement défavorables ne paraît pas constituer une bonne pratique administrative.

L'absence de pilotage et de réalisation d'un bilan du plan d'action 2018-2022 ne signifie pas qu'aucune évaluation des projets n'a été réalisée sur la période. L'ensemble des projets fait, par principe, l'objet d'une évaluation par le pôle de l'évaluation et de la performance du MEAE, pour les projets relevant du ministère, par l'unité d'évaluation des activités de développement du ministère de l'économie et des finances ou par le département de l'évaluation et de l'apprentissage de l'AFD. Mais ce suivi individuel des projets ne permet pas de mesurer l'investissement total réalisé sur la thématique des migrations.

De manière générale, la mesure de l'impact des projets « migrations » sur les flux en provenance des pays bénéficiaires de l'aide est complexe, d'autant que l'impact positif de ces programmes est inséparable de la qualité du dialogue politique dans sa globalité dans lequel ils s'insèrent : la détérioration du dialogue politique peut avoir des incidences négatives avérées sur les flux migratoires et la coopération en matière de retour. Ce fut notamment le cas durant les périodes d'interruption totale ou partielle des reconduites depuis Mayotte vers les Comores en 2018, 2020 et 2023.

Seule l'Agence française de développement a engagé une évaluation de son action en matière de migrations pour la période 2016-202450(*). Ses conclusions dressent un bilan majoritairement négatif, malgré les atouts dont disposent l'agence pour investir le champ des migrations51(*) :

- premièrement, la thématique des migrations a été peu investie au-delà de personnels spécialisés sur cette question. Une fois la première impulsion donnée, sous pression de la tutelle, à partir de 2018 le portage de la direction générale a été limité par rapport à d'autres sujets. La mission d'évaluation concluant que « cinq ans après le transfert de mandat, on ne peut que constater un décalage entre les ambitions stratégiques affichées en 2018 et l'investissement et le portage beaucoup plus limités qui se sont ensuivis » ;

- deuxièmement, les ambitions affichées ont été freinées par le manque de ressources internes pour traiter de cette thématique et la réticence de l'agence à s'engager auprès des postes diplomatiques pour porter cette thématique sur un plan plus politique avec les pays bénéficiaires ;

- troisièmement, le rapport d'évaluation se montre sceptique sur la logique de « labellisation » de projets en lien avec les migrations, constatant « que le portefeuille des opérations AFD « labellisées » migrations recouvre des degrés de connexion très variés avec la thématique « Migrations », ce qui limite sa cohérence d'ensemble » et estimant que, sur certains projets, la dimension migratoire n'est que très accessoire. »

Au total, la difficulté à réaliser un suivi d'ensemble se retrouve sur la plupart des priorités thématiques de notre APD : le suivi est réalisé par opérateur et par dispositif. Les documents budgétaires, qu'il s'agisse des projets et rapports annuels de performances comme du document de politique transversale, n'isolent ni les grandes thématiques ni les géographies de l'aide apportée par la France. Pour les parlementaires comme pour le public, il est presque impossible, dans la construction du budget de la mission comme dans son exécution, de retracer ces grands objectifs. Ce suivi ne peut être réalisé que partiellement et a posteriori ; généralement deux ans après l'exécution lorsque ces dépenses ont été validées par le CAD de l'OCDE. Il est alors possible d'identifier, grâce à la plateforme aide-developpement.gouv.fr52(*), les dépenses d'APD par secteur et géographie. Toutefois, les migrations ne figurent pas dans les onglets de la plateforme et la qualité du remplissage des données n'est pas forcément au rendez-vous.

L'évaluation de l'APD européenne en matière de migrations

Les deux principaux instruments de l'aide publique au développement de l'Union européenne en matière migratoire, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique (FFU) et le Ndici, ont chacun fait l'objet d'une évaluation récente.

En premier lieu, la Cour des comptes européenne, après un premier rapport en 2018, a évalué les résultats du FFU en 202453(*). Fin 2023, sur une enveloppe de cinq milliards d'euros près de 4,8 milliards avaient été consommés et 80 % alloués aux zones « Sahel et Lac Tchad » et « Corne de l'Afrique ». La Cour des comptes européenne a toutefois constaté, pour une part des projets, une absence de ciblage et d'adéquation sur les priorités stratégiques du fonds.

L'auditeur européen relève à cet égard deux points, également applicables à l'aide française en matière migratoire :

- d'une part, « les objectifs et les priorités du fonds ont conservé une formulation aussi générale que possible, de sorte que la plupart des actions puissent être considérées comme éligibles », renforçant ainsi un risque de labellisation artificielle ;

- d'autre part, les actions relevant du domaine humanitaire représentent une part disproportionnée des financements du FFU (48,5 % des engagements sur la zone sahélienne et la Corne de l'Afrique), alors que cet instrument n'est pas prioritairement orienté vers la stabilisation.

Le suivi et l'évaluation des projets sont également apparus perfectibles pour la Cour qui relève que les mécanismes de détection et de réaction aux atteintes aux droits de l'homme demeurent insuffisants. De manière générale, elle estime que « les données disponibles restent insuffisantes pour démontrer que le FFU pour l'Afrique remédie aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de manière durable. » D'un point de vue pratique, la majeure partie des évaluations n'a été disponible qu'à l'issue de l'engagement des fonds du FFU.

En second lieu, une série d'initiatives « Équipe Europe », financées par le Ndici dans le domaine migratoire entre 2021 et 2024 sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale ont fait l'objet d'une évaluation par le cabinet Altai54(*). Cette évaluation est d'autant plus intéressante qu'une part significative des engagements financiers reposait sur les États membres (4,3 milliards d'euros sur un total de 8,4 milliards d'euros). L'évaluation se penche notamment sur la répartition des projets selon la classification du PACV :

- d'une part, un fort investissement sur le pilier 2 (protection) et le pilier 3 (lutte contre les migrations irrégulières et les trafics) respectivement de l'ordre de 40 % et 34 % des financements. Comme dans le cas de la France, la part substantielle de projet relevant du pilier 2 s'explique par une multiplication des crises régionales et l'augmentation du nombre de personnes déplacées, suscitant un accroissement des besoins d'aide humanitaire. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, la plupart des fonds a été orienté vers l'Afrique du Nord afin de soutenir les pays de transit dans la gestion de leurs frontières ;

- d'autre part, un effort nettement plus faible sur les piliers 1 (mobilité légale) et 5 (lutte contre les causes profondes), avec respectivement 7 % et 2 % des financements. S'agissant des mobilités légales, ce moindre financement peut s'expliquer par la préférence des États européens pour le canal bilatéral. Pour autant, ces faibles montants pourraient être perçues négativement par les États bénéficiaires, soucieux de développer ces voies de mobilité. Concernant le pilier 5, l'évaluation souligne la difficulté à cadrer les critères de définition des projets, dont beaucoup n'ont pas de lien direct avec les migrations.

En outre, l'évaluation note un recul des financements en matière de retours et de réintégration, ce qui paraît dommageable pour l'action de l'Union en la matière, alors que les États bénéficiaires multiplient les demandes de renforcement de leurs capacités internes.

Source : commission des finances d'après la Cour des comptes européenne, le cabinet Altai et les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

* 40 En juillet 2013, novembre 2016 et février 2018.

* 41 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.

* 42 46 États figurent à ce jour dans la catégorie des PMA : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Tchad, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Iles Salomons, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Laos, Tanzanie, Yémen et Zambie.

* 43 Permettant d'inclure l'Ukraine dans les priorités géographiques de l'aide.

* 44 AFD, Évaluation de l'action de l'Agence française de développement (AFD) en matière de migrations (2016-2021), réalisée par Technopolis, 2023.

* 45 En 2018, 2019, 2020-2021 et 2022.

* 46 La comptabilisation utilisée dans les bilans annuels du plan d'action recensait les projets et initiatives pilotées par l'un des acteurs de la politique de développement ; contribuant à l'une des actions du plan d'action ; et répondant à deux des trois critères définis (un critère de pilotage, un critère géographique et un critère thématique).

* 47 Cour des comptes, La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, rapport public thématique, janvier 2024.

* 48 Réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux.

* 49 Bilan des engagements de la stratégie humanitaire de la République française 2018-2022 : une aide humanitaire plus efficace face aux défis de demain ?, groupe URD, 2023.

* 50 AFD, Évaluation de l'action de l'Agence française de développement (AFD) en matière de migrations (2016-2021), réalisée par Technopolis, 2023.

* 51 À savoir une expertise marquée sur le sujet des diasporas et une réelle capacité à mobiliser les fonds européens.

* 52 Demandée par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, cette plateforme unique, accessible depuis 2022, donne accès aux informations relatives à l'aide au développement et à l'ensemble des pays en développement partenaires.

* 53 Cour des comptes européenne, Rapport spécial 17/2024 : Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique - Malgré de nouvelles approches, le soutien est resté peu ciblé, septembre 2024.

* 54 Altai Consulting, A Comprehensive Team Europe Approach to the Atlantic/Western Mediterranean and Central Mediterranean Migration Routes, 2024.