III. ALORS QUE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT PÂTIT DES RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES, LA PRIORITÉ ACCORDÉE AUX MIGRATIONS DEVRA FAIRE L'OBJET D'UN SUIVI PLUS POUSSÉ

A. LA BONNE MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT » 2024-2030 IMPLIQUERA CERTAINES ADAPTATIONS

1. La dimension migratoire de notre APD doit être clarifiée et articulée avec les autres priorités, parfois contradictoires, de cette politique

À l'issue des auditions menées, les rapporteurs spéciaux estiment que deux éléments doivent être clarifiés par le Gouvernement sur la prise en compte des enjeux migratoires dans l'aide publique au développement.

En premier lieu, il est préoccupant de constater que dix ans après la signature du plan d'action conjoint de La Valette, les ministères en charge de cette politique ne soient pas en mesure d'établir clairement de quels enjeux migratoires parler.

D'un côté, le comité interministériel de la coopération international et du développement de juillet 2023 a adopté une approche restrictive des enjeux migratoires en fixant un objectif de lutte contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines (objectif n° 10 du Cicid), ce qui exclut tout un pan de l'APD en matière migratoire. Cette approche a également été retenue par les deux ministres de l'Europe et des affaires étrangères et de l'intérieur, dans leur courrier conjoint d'avril 2023 demandant à l'AFD et à Expertise France de renforcer leurs actions dans la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment sur les piliers 4 et 5 du PACV (lutte contre la traite des êtres humains, d'une part, retour, réadmission et réintégration, d'autre part).

De l'autre côté, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 conserve une approche plus large, intégrant l'ensemble des piliers du PACV. Elle ambitionne de « développer une approche globale qui tend à couvrir toutes les dimensions de la question migratoire. » Certes la prévention de l'immigration irrégulière et des trafics est présente mais ne forme qu'une composante de l'approche française.

Ce hiatus n'est pas anodin et il aura des conséquences de deux ordres :

- sur le plan communicationnel, intégrer les enjeux migratoires dans la politique de développement et lutter contre l'immigration n'ont pas la même portée. Si aucun consensus n'existe dans la sphère scientifique (voir supra, partie I.A.1), il est possible de douter de l'incidence de l'aide au développement sur le nombre de départs. Le Cicid expose donc l'action de la France à des résultats décevants ;

- sur le plan opérationnel, se concentrer sur la seule lutte contre l'immigration irrégulière aura un impact sur le volume d'aide au développement qui sera consacré à la thématique migratoire. En effet, une partie seulement des piliers du PACV concoure principalement à cet objectif : seule une minorité des financements d'aide au développement de la France en matière migratoire porte directement sur la lutte contre l'immigration irrégulière55(*) (moins de 7 % des financements sur la période 2018-2024). Les volumes effectivement mis en oeuvre seront donc beaucoup plus limités. En outre, une grande partie des actions de coopération avec les pays de départ menées pour réduire les départs irréguliers ne sont pas éligibles à l'APD.

En second lieu, ce hiatus s'accompagne d'une contraction entre les priorités géographiques de l'aide de la France. Comme rappelé dans les développements précédents supra, le Cicid a remplacé en 2023 la liste des 19 pays prioritaires par une cible de concentration de 50 % (relevée à 60 %) de l'aide sur les pays les moins avancés et les pays vulnérables.

Or, comme a pu le souligner Matthieu Boussichas, chargé de programmes à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi), en matière de migrations, les pays de départ sont essentiellement des pays à revenus intermédiaires et non des PMA56(*). Si plusieurs PMA figurent sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire identifiée par le CSM du 16 janvier 2023, une grande partie d'entre eux sont des pays à revenus intermédiaires comme les trois pays du Maghreb, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie ou le Vietnam. La priorité accordée à la dimension migratoire risque donc d'affaiblir la cible de concentration de 60 % de l'aide sur les PMA et pays vulnérables.

Par ailleurs, les rapporteurs spéciaux déplorent l'absence d'articulation entre la priorité accordée à la thématique migratoire et l'importance accordée par le conseil présidentiel pour les partenariats internationaux d'avril 2025 à l'intégration de « nos départements et territoires d'outre-mer à leur environnement régional, en capitalisant sur leurs atouts ». À cet égard, il est particulièrement étonnant que les termes « outre-mer » et « ultramarin » n'apparaissent nulle part dans le document présentant la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030.

Dans le même sens, au sein de la liste des pays prioritaires en matière migratoire, identifiée par le CSM, seuls deux États sont limitrophes ou proches de départements et régions d'outre-mer : les Comores, situés à proximité de Mayotte, et le Sri Lanka, qui comprend une forte diaspora à La Réunion. Ni les pays frontaliers de la Guyane, ni les pays de départ situés dans l'espace Caraïbes ou dans l'Océanie ne figurent sur cette liste. Plus surprenant encore est l'absence de Madagascar. Compte tenu de ses fragilités économiques et politiques et de sa démographie dynamique, l'ensemble des interlocuteurs auditionnés dans le cadre de ce rapport a souligné qu'il s'agirait probablement du principal pays de départ à destination de Mayotte et de la Réunion dans les prochaines années.

La littérature scientifique a établi une préférence des migrants pour une destination proche de leur lieu d'origine. Dans ce contexte, il est indéniable que les territoires ultramarins présentent des spécificités géographiques par rapport à l'hexagone et l'absence de prise en compte de ces dernières dans la stratégie interministérielle est un manque notable.

Recommandation : intégrer, dans la stratégie interministérielle « migrations et développement » et dans la liste des pays prioritaires en matière migratoire, une prise en compte des enjeux spécifiques aux territoire ultramarins (direction générale de la mondialisation).

2. Renforcer le pilotage de la prise en compte des enjeux migratoires de la politique de développement, tout en confortant sa dimension interministérielle

Si la France a, au cours des dernières années, adaptée son organisation administrative autour d'une comitologie visant à encourager une plus grande coopération interministérielle sur la dimension extérieure des migrations, les rapporteurs spéciaux identifient plusieurs limites à cette approche.

D'une part, cette organisation, opérationnelle sur le papier, peine à se concrétiser. De fait le cadre national de suivi (CNS), censé animer la mise oeuvre de la stratégie « migrations et développement », s'est très peu réuni depuis 2023. L'ambassadeur chargé des migrations, M. Cyrille Baumgartner, entendu par les rapporteurs spéciaux, déplore cette situation et recommande de réunir plus fréquemment le CNS, y compris au niveau des services.

Dans le même sens, le comité stratégique migrations (CSM) ne s'est réuni qu'une seule fois au niveau des ministres, le 16 janvier 2023. S'il a également été réuni au niveau des directeurs de cabinet en juin et septembre 2023 et au niveau des administrations des deux ministères en avril 2023, l'intérêt pour cette structure de coordination paraît, pour le moins, s'étioler.

Sans réunion de ces instances, il est probable que les efforts de services comme des postes se concentreront sur d'autres thématiques avec un portage politique plus significatif. La stratégie interministérielle 2024-2030 se déclinera de la même manière que le plan d'action 2018-2022 : sans pilotage ni évaluation et avec une mise en oeuvre bien en-deçà des objectifs affichés.

Recommandation : réunir à intervalles réguliers, a minima biannuels, le comité stratégique migrations (CSM) et le cadre national de suivi (CNS) pour conforter le pilotage de la stratégie interministérielle (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'intérieur).

D'autre part, la réalité de la coopération entre le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur est encore en construction.

Sur le plan budgétaire, l'essentiel des financements relève de la mission « Aide publique au développement » et des crédits mis en oeuvre par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et ses opérateurs. Contrairement à nombre de ses homologue étrangers, le ministère de l'intérieur ne dispose pas d'un véritable budget dédié à la coopération et ne peut donc pas directement engager des projets ambitieux dans ce domaine. De plus, ce ministère ne participe pas à la tutelle sur l'AFD, principal acteur de notre politique, ni sur celle d'Expertise France. Il se trouve donc relativement en marge du pilotage de la politique de développement en matière migratoire en dépit de sa participation aux instances de coordination.

Sur le plan opérationnel, signe d'une certaine divergence d'approches, le ministre de l'intérieur a nommé en novembre 2024 un représentant spécial, M. Patrick Stéfanini, chargé du suivi du dispositif de réadmission des personnes en situation irrégulière et plus largement de la « diplomatie migratoire ». Ce poste vient directement concurrencer les attributions de l'ambassadeur chargé des migrations. Ce dernier est notamment supposé piloter, conjointement avec le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur, un dialogue de gestion migratoire avec nos ambassades dans les pays prioritaires. Si une coordination entre l'ambassadeur et le représentant est prévue57(*), cette coexistence paraît contradictoire avec l'existence même d'un ambassadeur thématique chargé de la coordination interministérielle et doté pour cela d'une équipe issue des deux ministères.

Dans le même esprit, la coopération entre les opérateurs du MEAE et du ministère de l'intérieur apparait perfectible. Au cours de son audition, l'opérateur Civipol a regretté que ni le MEAE ni l'Agence française de développement fassent davantage appel à ses services. Seulement 2 % du portefeuille de projets de Civipol est financé sur fonds français. Or, cet opérateur détient une spécialisation notable sur les thématiques d'état civil, essentielles dans la prise en compte des enjeux migratoires en matière de développement. En 2023, la Cour des comptes avait ainsi pu noter, qu'en matière d'état civil, « le MEAE s'abstient de faire appel directement à Civipol en raison du lien entre identité et contrôle des migrations, qu'il juge peu compatible avec l'approche développement adoptée dans le cadre du dialogue avec le pays bénéficiaire. »58(*)

3. Concrétiser les objectifs fixés par la stratégie 2024-2030 en tenant compte de l'environnement budgétaire contraint

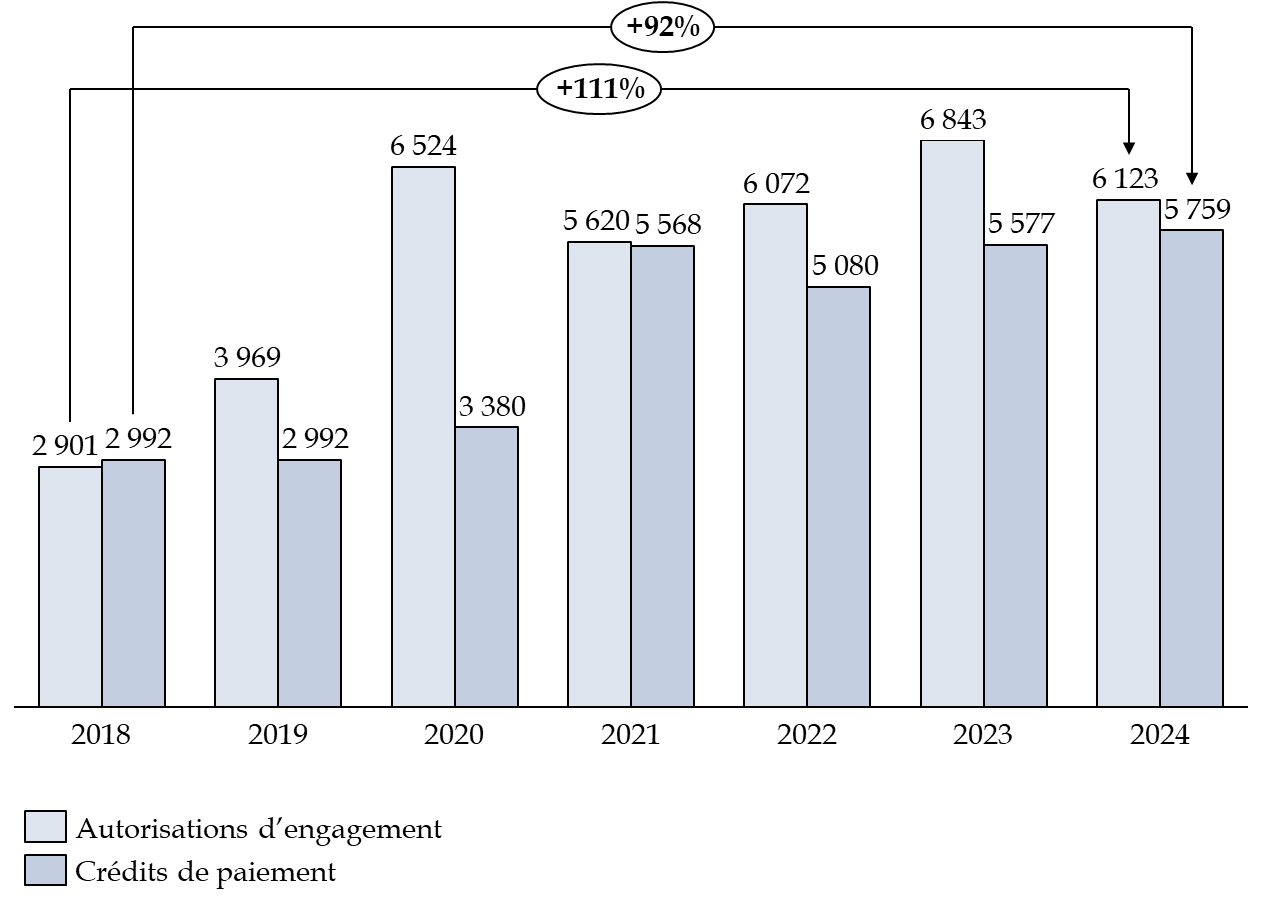

La politique de développement de la France a fait l'objet d'une mise à contribution significative au redressement des finances publiques au cours des exercices 2024 et 2025. De fait, la loi de finances pour 2024 a marqué un coup d'arrêt à la progression continue des crédits de la mission « Aide publique au développement » depuis 2017. Les crédits de la mission avaient ainsi augmenté de 92 % entre 2017 et 2024 (+ 3,2 milliards d'euros) et de 106 % entre 2019 et 2024. Il s'agissait de l'un des plus forts taux d'augmentation constatés pour une mission du budget de l'État.

Évolution des crédits de la mission

« Aide publique au développement »

entre

2017 et 2024

(en AE et CP et en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

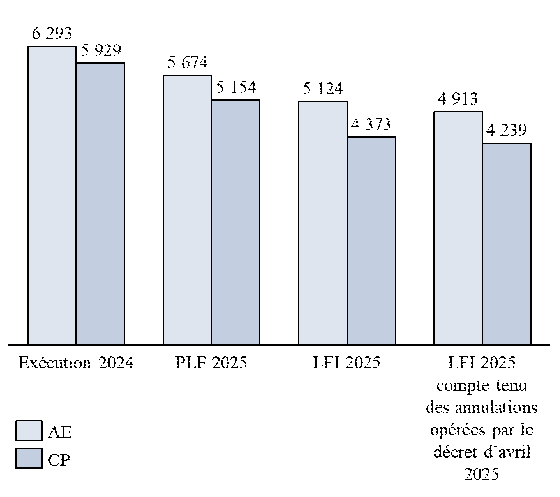

Ensuite, la loi de finances pour 2025 a confirmé la volonté du Gouvernement d'associer la mission APD au redressement des comptes publics. Majorées par voie d'amendement gouvernemental au cours des débats budgétaires en séance au Sénat, les baisses de crédits ont réduit le volume de la mission de 18,6 % en AE et de 26,3 % en CP par rapport à l'exécution 2024. Il est probable que cette orientation soit poursuivie dans le prochain budget. Auditionnée en juillet 2025 par la commission des finances, la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, avait ainsi indiqué : « Nous avons voulu reprendre une vision de budget base zéro. Je ne doute pas que cela fera l'objet de nombreux débats, mais c'est ainsi que nous avons essayé de reconstruire l'APD. »59(*)

Évolution des crédits de la mission

« Aide publique au développement »

entre

2024 et 2025

(en AE et CP et en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Dans ce contexte, il paraît nécessaire aux rapporteurs spéciaux de souligner que les ambitions affichées par le Gouvernement sur la thématique migratoire supposent de mieux hiérarchiser les priorités au sein d'un cadre budgétaire contraint. Il conviendra de veiller à ce que cette priorisation se fasse sans fragiliser la cohérence d'ensemble de notre politique de développement.

L'Agence française de développement, comme Expertise France, ont clairement indiqué au cours de leurs auditions qu'une priorisation de la thématique migratoire les conduiraient à réduire par exemple leurs investissements en matière de transition écologique ou de soutien au commerce extérieur français. Face à la dégradation de nos finances publiques, la multiplication des objectifs ne pourra de la politique de développement ne pourra conduire qu'à la dilution de son impact.

Comme avaient pu le souligner les rapporteurs spéciaux à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, l'APD se trouve à l'heure des choix60(*) ; il appartient aux Gouvernement de les assumer.

Cet arbitrage semble avoir été formellement intégré par les ministères dans leurs instructions à l'égard des postes diplomatiques comme dans le mandat proposé aux opérateurs de la mission.

D'une part, les conclusions du conseil présidentiel pour les partenariats internationaux d'avril 2025 précisent que « toutes les ambassades dans les pays concernés par la politique de partenariats internationaux, établiront, en accord avec le gouvernement du pays, une stratégie-pays concentrée sur trois priorités sélectionnées parmi les dix objectifs [du Cidid], auxquelles pourra toujours être ajoutée la lutte contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines. Les ambassadeurs en pilotent le déploiement et sont les garants de la cohérence des moyens déployés au regard de l'ensemble de ces objectifs »61(*).

La priorité de l'objectif migratoire sur les autres dimensions de notre aide paraît donc assumée au plus haut niveau de l'État. Pourtant, les postes dans les États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire ne sont qu'incités à inclure l'objectif migratoire dans leurs stratégies-pays. À ce jour, seulement trois stratégies en cours de validation ou validées retiennent l'objectif n° 10 (Comores, Tunisie et Vietnam). Il parait nécessaire de rendre obligatoire l'inscription de l'objectif n° 10 pour les postes des pays placés sur la liste des pays prioritaires, afin que cette dernière ait une utilité opérationnelle.

Recommandation : pour les postes des États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire, inscrire obligatoirement l'objectif migratoire dans la stratégie-pays (direction générale de la mondialisation, postes diplomatiques).

D'autre part, cette priorité est également déclinée auprès des opérateurs de notre politique de développement. La direction générale de la mondialisation a ainsi indiqué, lors de son audition par les rapporteurs spéciaux, sa volonté d'inscrire dans le tant attendu contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2025-2027 entre l'AFD et sa tutelle une priorité « migrations » pour les crédits d'aide-projet mis en oeuvre par l'agence. Près de 80 millions d'euros seraient ainsi fléchés sur cette thématique.

Dans le même sens, le contrat d'objectifs et de moyens 2024-2026 d'Expertise France fixe à cette agence un objectif d'amélioration de la gestion et de la gouvernance des migrations, articulé autour des cinq piliers du PACV avec une attention toute particulière aux piliers 2 à 5.

Néanmoins, une priorisation formelle devrait être concrétisée par la claire définition d'une enveloppe budgétaire. Le plan d'action « migrations et développement » 2018-2022 comprenait une cible, certes trop peu réaliste, de 1,8 milliard d'euros consacrés à la dimension migratoire de notre aide. Le plan d'action, en cours de préparation, qui viendra décliner la nouvelle stratégie interministérielle, devra lui aussi impérativement définir une enveloppe de crédits dédiée à la thématique migratoire, faute de quoi il se limiterait à un effet d'annonce sans lendemain. Si le ministère de l'Europe et des affaires étrangères assure que le plan d'action comprendra « des valeurs seuils et des indicateurs cibles permettant d'améliorer le suivi et la redevabilité de nos actions », les rapporteurs spéciaux resteront particulièrement attentifs à cette concrétisation.

Recommandation : préciser, au sein du plan d'action « migrations et développement » devant opérationnaliser la stratégie interministérielle 2024-2030, le montant des crédits budgétaires dédiés à la mise en oeuvre des objectifs de cette stratégie (direction générale de la mondialisation).

4. Dans la prise en compte des enjeux migratoires, renforcer l'effort en matière de coopération technique, notamment en matière d'état civil

L'aide publique au développement comporte deux volets distincts : l'assistance financière, composée de dons et de prêts, et l'assistance technique, reposant sur l'envoi d'experts techniques français et le transfert de savoir-faire. Sur les sujets migratoires, la coopération technique est essentielle, notamment pour agir sur les causes profondes des migrations et pour renforcer les capacités des pays de départ.

Si la France se situe en recul par rapport à d'autres bailleurs internationaux, notamment l'Allemagne, en matière de coopération technique, elle dispose en revanche d'un avantage comparatif sur l'assistance technique en matière migratoire : la coopération en matière d'état civil. La loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a en effet identifié l'état civil comme un levier de développement à renforcer. La politique de développement de la France vise ainsi, aux termes de la loi de programmation, à renforcer « les capacités des citoyens afin qu'ils soient en mesure de faire valoir leurs droits et à accompagner les États partenaires pour qu'ils se conforment à leurs obligations de respect, de protection et de mise en oeuvre de ces mêmes droits, au premier rang desquels figure l'identité juridique, réalisable notamment via l'existence d'un état civil fiable et en permettant aux populations d'y avoir accès. »

La loi de programmation a été prolongée par une feuille de route interministérielle « améliorer l'universalité et la fiabilité de l'enregistrement des faits d'état civil » (2021-2027), préparée en réponse à la recommandation d'un rapport de l'Assemblée nationale62(*).

Comme l'a souligné Mme Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal, l'assistance technique en matière d'état civil est fondamentale. Pour un pays comme le Sénégal, la structuration et le contrôle de l'état civil supposent de lourds investissements pour contrer les réseaux, former des officiers d'état civil ou constituer des bases de données. L'assistance étrangère est indispensable en la matière et présente différentes externalités positives :

- en permettant aux États d'établir des statistiques et d'adapter ainsi leurs politiques publiques ;

- en élargissant l'assiette fiscale à la disposition des États ;

- en renforçant l'accès à la protection sociale et à la bancarisation, limitant ainsi la marginalisation ;

- et en permettant la constitution de listes électorales sincères.

Le fait de disposer d'un opérateur doté d'une spécialisation marquée sur l'état civil, Civipol, constitue dès lors un atout dans la mise en oeuvre de l'objectif migratoire assigné à notre politique de développement. D'un point de vue purement administratif, le renforcement de nos efforts en matière d'état civil permet un plus grand décloisonnement entre politique migratoire et politique de développement.

Recommandation : réserver, au sein de l'enveloppe dédiée aux migrations, une part dédiée à la coopération technique et renforcer les moyens dédiés à l'assistance en matière d'état civil (direction générale de la mondialisation, Expertise France, Civipol).

5. Conserver une démarche de suivi et d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie interministérielle « migrations et développement »

Les rapporteurs spéciaux ont été particulièrement surpris, au cours de leurs auditions, d'apprendre que la stratégie interministérielle précédente n'avait pas fait l'objet d'une évaluation ex post.

Pourtant et, par comparaison, la stratégie humanitaire de la France pour les années 2018 à 2022 a fait l'objet d'une évaluation détaillée (comme indiqué supra), permettant d'inspirer la conception de la stratégie pluriannuelle qui lui a succédée pour les années 2023 à 2030. De même, la feuille de route pour l'action de la France à l'international en matière d'état civil pour les années 2021 à 2023 a bien été évaluée a posteriori.

Si l'évolution du contexte international et européen peut conduire à rendre obsolètes certains éléments de conception de la stratégie, cette éventualité plaide davantage pour une évaluation en cours de mise en oeuvre que pour un abandon pur et simple de toute démarche de suivi.

En matière d'APD, la France s'est récemment et tardivement dotée d'outils d'évaluation de sa politique de développement. La commission d'évaluation de l'aide publique au développement, prévue par l'article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dont l'installation est désormais imminente, pourrait notamment participer à ces travaux d'évaluation. Chargée de mener « des évaluations portant sur l'efficience, l'efficacité et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement financés ou cofinancés par la France », elle pourra apprécier l'avancement de la stratégie pluriannuelle.

Si cette commission sera rattachée au Quai d'Orsay, comme l'a souhaité la loi n° 2024-309 du 5 avril 202463(*), la présence de parlementaires en son sein constitue une garantie d'indépendance par rapport à l'exécutif. De plus, le V de l'article 12 de la loi de programmation du 4 août 2021 prévoit que le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat peuvent saisir la commission de demandes d'évaluation. En cas de défaut d'initiative de l'exécutif sur cette thématique, il sera loisible au Parlement d'en saisir la commission.

Pour opérer un suivi des financements d'APD en matière migratoire, il sera également indispensable de disposer, dans les documents budgétaires, d'une identification des crédits budgétaires concourant à cet objectif. Actuellement, les documents budgétaires ne présentent qu'une approche par instrument et opérateur. Plus largement, il serait souhaitable, pour la bonne information du public et des parlementaires, qu'une telle identification soit opérée pour chaque objectif prioritaire du Cicid. Elle pourrait figurer dans le document de politique transversale (DPT) « politique de développement », tandis que les projets annuels de performances continueraient de présenter une déclinaison par canal de financement.

Recommandation : organiser une évaluation à mi-parcours de la stratégie interministérielle 2024-2030 et dresser un bilan à l'issue de sa mise en oeuvre (direction générale de la mondialisation, AFD, Expertise France).

Recommandation : identifier, dans les documents budgétaires, les crédits dédiés à chaque objectif prioritaire de notre politique de développement (direction générale de la mondialisation, direction générale du Trésor).

Par ailleurs, les outils de suivi de la performance du volet migratoire de notre politique de développement semblent clairement insuffisants.

Les conclusions du Cicid de juillet 2023 ont introduit deux indicateurs de suivi pour l'objectif n° 10, assigné à la politique de développement (« Aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines ») :

- d'une part, le nombre de pays partenaires bénéficiant d'un appui français pour améliorer l'accessibilité et la fiabilité de leurs systèmes d'état civil ;

- d'autre part, le nombre de pays partenaires bénéficiant d'un appui français pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Il est étonnant de constater que ces deux indicateurs n'ont pas été intégrés dans les indicateurs de performance de la mission APD. Les outils de suivi du Cicid coexistent ainsi avec les indicateurs de performance figurant dans les documents budgétaires, ce qui présente l'avantage pour les administrations chargées de leur mise en oeuvre de ne pas avoir à les remplir annuellement ni à les présenter au Parlement. Outre cette curieuse coexistence, force est de constater que ces deux indicateurs sont essentiellement descriptifs et dépourvus de tout intérêt analytique. Il s'agit de deux indicateurs purement quantitatifs qui n'incitent en rien les administrations à améliorer la conduite des projets ou la performance de la dépense publique.

Quant aux indicateurs de performance figurant dans les documents budgétaires de la mission « Aide publique au développement », aucun ne porte spécifiquement sur l'objectif migratoire assigné à la politique de développement. Plusieurs indicateurs visent à mesurer la part de financements consacrés aux « priorités stratégiques françaises »64(*) définies par le Cicid de 2018, sans que l'immigration y figure. Deux ans après le Cicid de 2023, leur actualisation paraît nécessaire. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a confirmé aux rapporteurs spéciaux qu'un travail de refonte de la nomenclature des indicateurs était en cours, reste à savoir quand est-ce qu'il sera véritablement mis en oeuvre.

Recommandation : réviser les indicateurs de performance de la mission « Aide publique au développement » consacrés à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (direction générale de la mondialisation).

* 55 Essentiellement les piliers 4 et 5 du PACV.

* 56 Table ronde du 27 mai 2025.

* 57 Selon l'ambassadeur chargé des migrations, « l'ambassadeur chargé des migrations veille aussi à assurer la meilleure synergie avec l'action du représentant spécial du ministre de l'Intérieur - préparation, conduite et suivi conjoints de missions notamment en Asie centrale (Ouzbékistan, Kirghizstan), Asie (Vietnam) et Afrique du Nord (Égypte) » (réponses de l'ambassadeur chargé des migrations au questionnaire d'audition des rapporteurs spéciaux).

* 58 Cour des comptes, Civipol SA - Exercices 2016-2022, rapport portant sur une entreprise publique, 9 novembre 2023.

* 59 Audition de Mme Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, mercredi 16 juillet 2025.

* 60 Contribution sur la mission « Aide publique au développement » et le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » de MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet au rapport général n° 144 (2024-2025), fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.

* 61 Relevé de décisions du Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux, 6 avril 2025.

* 62 Rapport n° 3349 (15e législature) fait par Mme Laurence Dumont et Mme Aina Kuric, au nom de la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enfants sans identité, 23 septembre 2020.

* 63 Loi n° 2024-309 du 5 avril 2024 relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement instituée par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021.

* 64 Par exemple, l'indicateur 3.1 du programme 209 « Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises ».