L'ESSENTIEL

Comment expliquer que le prix de nombre de bouteilles de vin sous appellation soit inférieur au prix de l'huile d'olive ? Comment en est-on arrivé à un tel stade de mal-être en viticulture ?

Pendant plusieurs mois, la mission d'information transpartisane sur l'avenir de la filière viticole a mené 47 auditions et s'est déplacée dans l'Aude, l'Hérault, le Bordelais et en Bourgogne, à la rencontre des acteurs de la filière.

Les rapporteurs de la mission, Daniel Laurent, Henri Cabanel et Sébastien Pla ont acquis la conviction que si la filière n'a pas suffisamment su se remettre en question face aux évolutions sociétales et au changement climatique, elle dispose indiscutablement de tous les atouts pour sortir par le haut d'une conjonction historique de crises de natures différentes.

La commission des affaires économiques a ainsi adopté les 23 recommandations du rapport, avec la certitude que l'issue de cette polycrise tient en la capacité de l'amont et de l'aval de la filière à signer un pacte de confiance.

C'est pourquoi la commission appelle, principale recommandation du rapport, à la tenue rapide d'assises de la viticulture organisées par le ministère de l'agriculture afin d'aboutir à des compromis mutuels : faire intervenir davantage les acteurs de l'aval dans la production en échange de leur engagement formel et contrôlé de développer sans attendre les leviers existants de sécurisation du revenu de l'amont.

I. TRIPLE CRISE CONJONCTURELLE, STRUCTURELLE ET CLIMATIQUE : UNE FILIÈRE D'EXCELLENCE QUI VOIT ROUGE

A. UN LEADER MONDIAL

Filière profondément ancrée dans l'histoire, la culture et les paysages de France, la viticulture contribue de façon essentielle à l'économie nationale et à sa projection internationale.

|

La filière soutient directement ou indirectement près de |

produisant une valeur ajoutée de |

et générant des recettes fiscales de |

« Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. » art. L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)

L'Inao : un acteur aussi historique qu'incontournable à conforter absolument.

Fêtant ses 90 années d'existence, l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), temple des appellations, joue un rôle crucial auprès de la filière pour gérer et adapter leurs cahiers des charges. Ses moyens d'action, modestes au regard de son utilité, doivent impérativement être rehaussés.

Avec, pour la seule filière vin, pas moins de 236 organismes de défense et de gestion (ODG) gérant 442 appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP), 23 interprofessions aux contours complexes, et une myriade d'organismes représentatifs, la filière déploie des trésors de complexité nuisant nécessairement à l'émergence d'une vision partagée.

Pour autant, cette filière est historiquement performante à l'international. Les 3 % de surface agricole utilisée (SAU) qu'elle occupe génèrent, en 2023, 15,3 Mds€ de valeur, et 16 % de la valeur totale générée par l'agriculture française. En 2023, la filière a produit 33,5 Mhl de vin, un chiffre qui se monte à 47,3 Mhl avec les spiritueux.

Contrôlant 17 % des parts de marché mondial, la filière vins et spiritueux dégage en 2023 un excédent de 14,73 Mds€, soit l'équivalent de 49 Airbus A380, faisant d'elle la 3e contributrice à la balance commerciale française.

Avec 23 % de ses surfaces cultivées en bio (et 62 % des surfaces certifiées haute valeur environnementale [HVE]), la France est en outre le premier vignoble bio du monde.

B. MUTATION DES CONSOMMATIONS : UNE FILIÈRE EN CRISE QUI N'A PAS SU ANTICIPER LE MARCHÉ

La consommation de vin par habitant est passée de 135 litres en 1960 à 41 litres en 2023 et la proportion de non-consommateurs ou de consommateurs occasionnels rares est passée de 19 % en 1980 à 37 % actuellement, avec une baisse encore plus marquée chez les 18-24 ans, symptôme d'une coupure générationnelle dans la culture du vin, ce qui a de quoi inquiéter la filière.

En conséquence, la France arrache ses vignes si bien que la taille du vignoble devrait passer sous la barre des 750 000 ha en 2025, et vraisemblablement des 700 000 en 2026 ou 2027.

En réalité, si la France n'a pas arraché avant, c'est en raison sa capacité exceptionnelle à créer de la valeur. Mais aujourd'hui, on assiste autant à une crise de surproduction que de sous-commercialisation.

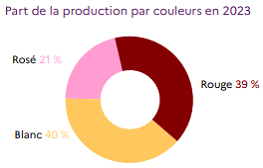

L'année 2023 symbolise cette nouvelle donne du vin, avec une production de vin blanc dépassant pour la première fois celle du vin rouge, perçu par le consommateur comme trop fort, tanique et alcooleux.

L'enjeu pour la filière n'est pas de convaincre les buveurs de boire davantage à l'encontre des recommandations des autorités de santé publique, mais de ramener dans le champ de la culture du vin ceux qui s'en sont éloignés par rupture de transmission et par évolution des goûts : montée en puissance de la bière et des cocktails et émergence des alternatives peu ou pas alcoolisées. La complexité du monde du vin est en outre un facteur repoussoir pour le consommateur peu averti.

C. DES CHOCS EXOGÈNES MAJEURS ET IMPRÉVISIBLES

Filière aux débouchés internationaux multiples, la viticulture a néanmoins dû essuyer des chocs majeurs sur deux marchés essentiels, alors même que la concurrence n'a jamais été aussi forte.

Premièrement, la fermeture brutale du marché chinois du fait des problèmes socio-économiques du pays pesant sur la consommation, et, s'agissant des spiritueux, de l'imposition de droits de douane provisoires suivie d'un régime de prix minimum de vente, entraîne des pertes colossales pour la filière cognaçaise. En un an seulement, la valeur des exportations vers la Chine a ainsi plongé de 20 %.

Deuxièmement, 16 mois de tensions commerciales avec les États-Unis à l'occasion du premier mandat de l'actuel président ont fait perdre à la filière 560 M€. Avec le début du second mandat, ce sont désormais 15 % de droits de douane qui seront appliqués sur les importations américaines de vins et spiritueux français, et qui s'ajoutent à un taux de change particulièrement pénalisant pour la filière.

Ces chocs, cumulés à une concurrence internationale rude et à l'évolution des goûts des consommateurs, aboutissent à l'affaiblissement de la toute-puissance française sur un marché mondial qu'elle contrôlait à hauteur de 22 % en volume il y a 20 ans, contre 12 % en 2023. Une fois encore, le choc est amorti par une perte de parts de marché moins grande en valeur.

|

Dans le Languedoc, sur 460 agriculteurs évalués |

|

dépistés en risque de burn-out |

|

Source : Baromètre e-santé « Amarok » de la MSA du Languedoc |

En conséquence, les indicateurs économiques de la filière virent au rouge : stagnation voire baisse de l'indice des prix à la production, la déflation touchant jusqu'aux appellations les plus prestigieuses à l'instar de Saint-Émilion, excédents bruts d'exploitation en baisse, chais pleins et revenus trop souvent en berne.

Dès lors, comment s'étonner du mal-être viticole palpable dans les campagnes, alors même que l'on assiste à un réel développement des politiques de détection et de prise en charge, animées par un coordinateur national interministériel ?

Les rapporteurs s'alarment de ce que cette crise de la viticulture mette encore plus la filière à risque pour renouveler les générations et installer des jeunes. Aussi, ils proposent de mettre rapidement en oeuvre l'aide au passage de relais, dont le principe a été adopté à l'occasion du vote de la loi d'orientation agricole, à l'initiative du Sénat.

D. DES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES QUI METTENT EN PÉRIL DES VIGNOBLES ENTIERS

La hausse des températures est désormais une réalité bien palpable dans les vignobles français, avec des millésimes 2022 et 2023 qui ont été deux des trois plus chauds de ces 30 dernières années et des dates de vendanges avancées de plusieurs semaines en l'espace de quelques décennies. Cela pose la question de l'adéquation des vins produits avec la demande, qui s'oriente vers la fraîcheur et la légèreté.

En outre, les aléas climatiques ne se comptent plus à l'échelle d'une vie, mais à l'échelle d'une année, et certains départements comme les Pyrénées-Orientales ou l'Aude en font la douloureuse expérience, rendant, par la même, difficile toute assurance des récoltes. En outre, le déficit hydrique de certaines zones, associé à d'autres facteurs, conduit à des effondrements de rendements. L'interprofession des vins du Sud-Ouest note une baisse de rendement de 33 à près de 38 %pour les vins IGP en 4 ans, dans un contexte où toute la filière, conventionnelle comme bio, est fragilisée par des retraits brutaux et non concertés de produits phytopharmaceutiques.

II. LA DESTRUCTION DU POTENTIEL PRODUCTIF DE LA VITICULTURE N'EST PAS UNE POLITIQUE DE LONG TERME

A. LA RÉGULATION DE LA PRODUCTION NE SAURAIT SE RÉSUMER À L'ARRACHAGE

Face à ce constat de polycrises, la conviction des rapporteurs est que l'arrachage, s'il est parfois tristement nécessaire, ne saurait constituer une politique d'avenir pour la filière. Véritable amputation du potentiel productif, les rapporteurs ne souscrivent pas à l'idée, répandue, que l'arrachage de 100 000 ha de vignes soit une solution, particulièrement à l'heure où l'on observe le début d'un mouvement international d'ajustement du potentiel productif. Aussi, ils recommandent de mobiliser au maximum les outils de gestion du potentiel de production et de commercialisation existants : droits de plantation, volumes complémentaires individuels, volumes commercialisables à échelle interprofessionnelle, etc.

Plus précisément, la mission invite à se saisir pleinement, sur le modèle de certaines interprofessions avancées sur ce sujet comme le Pays d'Oc ou la Champagne, du puissant outil que constitue la régulation interprofessionnelle, et qui a le mérite de mettre l'amont et l'aval autour d'une même table.

En outre, l'aide à la restructuration du vignoble ouverte par le plan stratégique national (PSN) pour un budget annuel d'environ 100 M€ doit être réorientée vers la restructuration collective et doit « sur-primer » les stratégies intégrant la plantation de variétés résistantes aux aléas.

Enfin, dans le cas des futures aides à la distillation, probablement inévitables, quoique très coûteuses, les rapporteurs proposent d'en conditionner l'usage à une analyse du positionnement et des débouchés de l'opérateur et, le cas échéant, à l'obligation d'arrachage temporaire ou définitif.

B. L'URGENCE À SE TOURNER VERS LA DEMANDE TELLE QU'ELLE EST

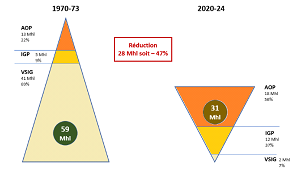

Les rapporteurs font le constat que le passage sous signes de qualité (AOP-IGP) de 95 % du vignoble ne s'est aucunement traduit par un surcroît de demande puisque le consommateur ne connaît globalement que peu le système des appellations et des mentions valorisantes, à l'exception notable du label bio.

En l'absence d'un effort massif de communication, le signe de qualité ne sauvera pas une filière qui ne parvient d'ailleurs pas à éviter les phénomènes de transferts de volumes produits entre AOP, IGP et VSIG.

En outre, certains segments d'entrée de gamme ont été abandonnés à la concurrence alors qu'une demande existe. Les rapporteurs proposent donc de partir à la reconquête de certains marchés d'entrée de gamme par le développement, dans les territoires propices, d'une filière « industrielle » du vin fondée sur des contrats pluriannuels de long terme entre l'amont et l'aval.

Ils proposent en outre de réaliser l'indispensable choc de communication en mutualisant une fraction des budgets interprofessionnels afin de promouvoir la « bannière France » plutôt que le particularisme local. Cette mutualisation a été possible dans le cadre du financement du plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble, il doit l'être pour renforcer l'image du vin français.

Dans cette logique les rapporteurs recommandent d'accroître l'enveloppe de la PAC relative à la promotion à l'exportation hors Union européenne et d'en compenser le surcoût par une baisse de certains financements non essentiels de l'enveloppe dédiée à la large catégorie des « investissements matériels et immatériels ».

III. REVENUS, SIMPLIFICATION ET DIVERSIFICATION : LES INDISPENSABLES LEVIERS DE SÉCURISATION DE L'AMONT

A. LE COROLLAIRE D'UNE ATTENTION PLUS FORTE À LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE QUE LA SÉCURISATION DES REVENUS DE L'AMONT

Si les rapporteurs plaident pour reconnecter l'offre et la demande, les efforts demandés à l'amont ne sauraient être sans contrepartie de la part de l'aval. Certains vignobles demandent de longue date à avancer sur la problématique de la construction d'un prix juste doté d'un minimum de prévisibilité.

Les rapporteurs l'affirment : les outils juridiques existent. Ils exhortent donc la filière, et notamment le négoce, à enfin publier les indicateurs de coûts de production prévus par les lois dites « Égalim ».

Ils recommandent en outre de mettre en place les accords de durabilité prévus par le droit européen et qui permettent aux interprofessions ou, à défaut, aux producteurs, de publier des prix d'orientation, outil décisif dans la construction des prix « en marche avant », c'est-à-dire à partir des coûts de production.

Enfin, les rapporteurs appellent le Gouvernement à publier sans délai le décret permettant la reconnaissance des associations de producteurs viticoles qui, conformément au droit européen, peuvent négocier des contrats au nom de leurs membres.

Les coopératives -

Des acteurs

historiques des territoires à ne pas laisser tomber

Les rapporteurs ne peuvent évoquer la question du revenu sans s'alarmer de la situation des coopératives viticoles. Celles-ci assurent 40 % de la production nationale, 67 % des volumes de vin IGP et 58 % de la production de rosé. Leur modèle traditionnel, fondé sur la production en commun de vin en vrac au sein de petites unités, est mis à mal par les évolutions de la demande. Le Gouvernement s'était engagé à dégager 10 M€ pour les accompagner dans leur nécessaire et douloureuse restructuration. Or, les vignerons coopérateurs n'ont rien vu venir. Le Gouvernement doit tenir parole.

B. SIMPLIFICATION DES NORMES ET DIVERSIFICATION DES REVENUS

Outre la question du revenu de l'amont viticole, les rapporteurs soulignent que celles de la simplification administrative, de la stabilité fiscale, ou encore de la diversification sont fondamentales, pour assurer la résilience, mais aussi l'attractivité du métier.

La lettre d'engagement du 26 février 2024 envers la filière a constitué une base utile pour mener à bien des premiers travaux de simplification administrative. Mais à l'heure où un vigneron passe en moyenne 9 heures par semaine à des tâches administratives, il semble impératif d'approfondir la démarche et faire aboutir, au niveau national, le « dites-le-nous une fois » tant demandé par les professionnels.

De même, les rapporteurs appellent le Gouvernement, au niveau européen, à intensifier ses efforts pour parvenir à la création d'un guichet unique européen dédié au paiement de l'accise, qui permettra aux petites structures d'avoir enfin matériellement accès au marché européen, conformément au principe de libre circulation des marchandises.

Enfin, constatant que la filière fait déjà l'objet de taxes élevées et variées (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 20 %, accise, cotisation sociale sur les boissons alcooliques, impôt spécial sur les « prémix »), elle souligne l'urgence d'assurer une stabilité fiscale pour ne pas pénaliser une filière déjà en crise.

Les rapporteurs sont en outre convaincus que la filière viticole a besoin de se diversifier pour sécuriser son revenu. Avec 12 millions d'oenotouristes en 2023, la filière dispose ici d'un levier majeur de création de valeur et de promotion de ses productions. Ils formulent donc une série de recommandations visant à assurer le développement de cette activité en renforçant la coordination et la professionnalisation de ses acteurs, tout en sécurisant son financement via le PSN et en levant certaines contraintes règlementaires.

IV. ASSURER UNE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE DE LA FILIÈRE ET DE SES PARTENAIRES

Face au changement climatique, les réponses doivent être l'adaptation et la résilience. Parmi les leviers existants, le déploiement de variétés de vignes et de cépages résistants est un atout majeur pour le futur d'une viticulture qui est confrontée à la réduction des moyens phytosanitaires traditionnels de protection des cultures, y compris le cuivre en agriculture biologique. D'autant plus que la filière voit la palette de ses solutions phytopharmaceutiques diminuer continuellement, parfois brutalement, comme en témoigne le dossier du cuivre.

Leur déploiement permet en outre une réduction considérable des coûts d'intervention.

|

Expérimentation chambre d'agriculture de l'Aude |

Souvignier Gris |

Chardonnay |

|

Indice de fréquence des traitements |

2 |

13,2 |

|

Coût par hectare |

97 € |

609 € |

Les rapporteurs recommandent donc d'accélérer leur déploiement notamment en augmentant les seuils d'expérimentation du dispositif des variétés d'intérêt à fin d'adaptation (Vifa) de l'Inao et en invitant les ODG à en faire la promotion via les démonstrateurs territoriaux existants.

Enfin, soutenir la viticulture c'est aussi prévenir les difficultés des partenaires essentiels à la pérennité de la filière en amont et en aval de la production. À ce titre, les rapporteurs appellent à soutenir, en amont, les pépiniéristes viticoles pour qu'ils maintiennent un potentiel de production suffisant en particulier s'agissant des cépages et variétés de vignes résistants. Ils formulent en outre une recommandation pour sécuriser, à l'aval, à savoir les distilleries viticoles, en assurant une diversification des débouchés des produits viticoles en particulier en matière de distillation d'alcool vinique à destination des biocarburants.

V. POUR DES ASSISES DE LA VITICULTURE

Au terme de cette mission d'information, les rapporteurs sont convaincus de l'absolue nécessité d'organiser dès que possible des assises de la viticulture, qui permettront, par exemple sur la base du plan de filière actuellement au point mort, de nouer un pacte de confiance entre l'amont et l'aval. Puisque finalement, si de nombreux acteurs institutionnels et politiques peuvent aider la filière, celle-ci seule détient la clef qui permettra de sortir par le haut d'une crise historique. Aussi, dans le cadre de ces assises, les rapporteurs formulent deux recommandations :

1 - formaliser un engagement de l'aval de la filière, sous forme d'une déclaration d'engagements écrite par exemple, contrôlable et mesurable par les services de l'État, en faveur d'une véritable construction du prix « en marche avant » et d'une sécurisation dans la durée des débouchés des producteurs.

2 - débattre de la question de l'ouverture des ODG à l'aval de la filière, qui en est juridiquement exclu alors que ce n'est pas le cas dans le reste de l'agriculture. Ils proposent de mettre en place une expérimentation de trois ans d'une telle mesure, pour favoriser le dialogue, au stade de la production, entre les deux familles de la filière.

En outre, les rapporteurs proposent que toute nouvelle aide de crise soit conditionnée à la réussite de ces assises, et donc à l'entente entre l'amont et l'aval.

Ces assises de la viticulture devront inclure la diversité des partenaires de la viticulture, pour que tous soient mis devant leurs responsabilités : banques et assurances, grande distribution, hôtellerie-restauration, et bien entendu l'État et son administration.

Tel est le voeu que formulent les rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir de la viticulture, tous trois viticulteurs, viscéralement attachés à la culture de la vigne.