PARTIE I

LA

VITICULTURE : UN SECTEUR HISTORIQUE

ET ÉCONOMIQUE MAJEUR AU

CoeUR D'UNE POLYCRISE

POUR PARTIE PRÉVISIBLE

I. LA VITICULTURE EN FRANCE : UNE FILIÈRE HISTORIQUE D'EXCELLENCE QUI VOIT ROUGE

A. UNE FILIÈRE COMPLEXE AU POIDS ÉCONOMIQUE ET CULTUREL CONSIDÉRABLE

1. Une filière historique implantée au coeur des territoires et contribuant activement à la vie socio-économique de la Nation

Si l'histoire de la viticulture n'a pas débuté sur le sol national, c'est bien dans la terre de France que les racines de cette culture et de ce savoir-faire vont plonger le plus profondément1(*). L'article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Aujourd'hui encore, malgré la crise profonde dans laquelle le secteur viticole est plongé, il convient de souligner le poids économique majeur de la filière, son importance culturelle et sa contribution décisive à la physionomie des territoires, à leur histoire et à leur dynamisme.

Cette contribution de la viticulture à la vie économique, culturelle et sociale de notre pays ne saurait être prise à la légère. Selon une étude du cabinet Deloitte pour les organisations Vin & Société et le comité national des interprofessions des vins (Cniv), rendue publique en janvier 2024, la filière spécialisée de la vigne et du vin2(*) réalise un chiffre d'affaires (CA) de près de 59 milliards d'euros (Mds€), dégage une valeur ajoutée (VA) de près de 17 Mds€, et génère 881 millions d'euros (M€) de rentrées fiscales pour l'État. La filière génèrerait enfin plus de 254 000 équivalents temps plein (ETP).

Au sein de cette filière, le maillon amont, à savoir la viticulture stricto sensu, génère, selon l'étude, 10 Mds€ de CA et 125 000 ETP, répartis sur 59 000 exploitations3(*).

A contrario, dans sa plus large acception, en prenant en compte les effets d'entraînement4(*), soit près 33 Mds€ de CA et quelque 186 000 ETP, la filière viticole génèrerait au total 92 Mds€ de CA, 32 Mds€ de VA, soit 1,4 % du PIB national, soutenant 440 000 ETP et générant 6,4 Mds€ de recettes pour les comptes publics.

Synthèse de la contribution de la

filière viticole française

à l'économie

nationale (selon les données de Deloitte)

|

Équivalents temps plein (ETP) générés |

CA généré (Mds€) |

VA générée (Mds€) |

Recettes fiscales générées (Mds€) |

|

|

Filière spécialisée de la vigne |

254 000 |

59 |

17 |

0,9 |

|

Dont viticulture |

124 000 |

10 |

5 |

0,25 |

|

Effets d'entraînement |

186 000 |

33 |

15 |

5,5 |

|

TOTAL |

444 0005(*) |

92 |

32 |

6,4 |

À titre de comparaison, un fleuron français et européen comme Airbus, basé à Toulouse, dégage un CA de 69 Mds€ en 2024, excellente année pour le groupe. Ce même fleuron génère en France 50 000 ETP, soit plus de deux fois moins que la viticulture au sens strict, et près de neuf fois moins que l'économie viticole dans son acceptation la plus large.

Les 3 % de surface agricole utilisée (SAU) occupés par la viticulture française produisent, en 2020, 24 % de la valeur totale de la production végétale et près de 16 % de la valeur de la production agricole totale6(*). La viticulture emploie en outre 128 370 ETP, soit 19 % du total de l'emploi agricole.

Cette viticulture créatrice de valeur demeure avant tout une activité familiale, comme en témoigne la taille moyenne des exploitations, qui s'établit en 2020 à 19 ha, soit largement en deçà de la taille moyenne d'une exploitation agricole, qui s'établit à 69 ha.

Sur certains territoires, la viticulture a contribué de façon décisive à façonner les paysages, les traditions, les cultures, et l'économie locale. Ainsi, le Languedoc-Roussillon, longtemps considéré comme le plus vaste vignoble du monde, a développé très tôt, grâce à la culture romaine et à un climat propice, la culture de la vigne. Malgré une succession de crises, ce vignoble n'a jamais perdu sa vocation viticole. C'est aussi cette région qui a vu l'émergence et le développement des coopératives viticoles avec la fondation, en 1901, de la Société coopérative à Maraussan7(*). C'est ce territoire encore qui vit la révolte des vignerons de 1907, contribuant pour partie à mettre à l'agenda politique la problématique de la protection des appellations qui aboutira, en 1935, à la création du système des appellations d'origine contrôlées (AOC).

Aussi, la filière viticole n'est-elle pas une filière comme les autres en France et dans les territoires. Elle est le fruit d'une longue histoire, souvent chahutée, en évolution permanente. Cette histoire, chaque vigneron peut la raconter derrière chaque bouteille qu'il vend en circuit court ou qu'il expédie à l'autre bout du monde. Cette histoire se raconte à travers des paysages façonnés par des générations de vignerons et un savoir-faire unique alliant maintien des traditions et science du vin et de l'oenologie, dont Bordeaux s'est fait, dans les années 1970-1980, capitale mondiale autour d'Émile Peynaud8(*), Pascal Ribéreau-Gayon9(*) ou encore Denis Dubourdieu10(*).

C'est au titre de cette immense richesse viticole que les 1 247 climats de Bourgogne, patrie d'Henri Jayer11(*), ont été inscrits, en 2015, au patrimoine mondial de l'Unesco, notamment sous l'impulsion d'Aubert de Villaine, alors président de l'association des climats de Bourgogne. Ces parcelles de tailles extrêmement réduites, souvent inférieures à un hectare, qui s'étendent de la côte de Beaune à la côte de nuits sur une cinquantaine de kilomètres (km), forgées depuis le haut Moyen-Âge par la main humaine et les ordres bénédictins et cisterciens, représentent l'une des expressions les plus abouties du lien entre les hommes et leurs terroirs, et de la minutie de leur travail de chaque mètre carré de terre.

Les touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ne s'y trompent pas, comme en témoigne la croissance continuelle du tourisme lié au vin en France, atteignant le chiffre de 12 millions d'oenotouristes en 2023, pour près de la moitié venant de l'étranger.

C'est finalement lorsque la vigne n'est plus présente, ou bien lorsqu'elle est laissée en friche, que l'on réalise son importance historique et son rôle d'aménageur d'espaces.

Car, en plus de sculpter les paysages, la vigne contribue à les sauvegarder, notamment face au risque incendie, qui augmente à mesure que s'accroissent les effets du changement climatique. À ce titre, le rapport d'information relatif à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie des sénateurs Jean Bacci, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Rietmann, précise que « les autres types de culture, et en particulier la viticulture, ne sont pas reconnus pour leur utilité DFCI12(*) dans le cadre des MAEC13(*), alors que leur intérêt comme pare-feu, lorsque les inter-rangs ne sont pas enherbés, a été confirmé par plusieurs études ». Au demeurant, ce constat souligne d'emblée les contradictions qui peuvent exister entre des finalités différentes : l'enherbement est désormais encouragé pour accroître la qualité des sols et conserver l'humidité, mais a pour corollaire un affaiblissement du rôle de pare-feu.

L'incendie d'août 2025 ayant largement endommagé le massif des Corbières a souligné, une fois encore, la contribution que pouvaient apporter les vignes à la sauvegarde du paysage. Cet incendie, qui a parcouru près de 16 000 ha, dont 2 000 ha de terres agricoles, a également mis en lumière les conséquences de la réduction continuelle des surfaces viticoles dans l'Aude sur la propagation d'incendies ne trouvant alors sur leur parcours plus aucun rempart.

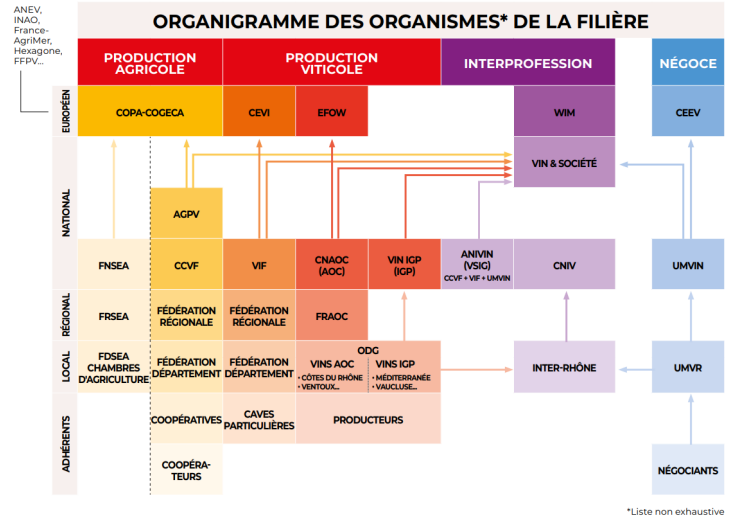

2. Une organisation complexe fruit de l'histoire, mais aussi des jeux d'acteurs

Si le monde agricole comporte de nombreux acteurs, celui de la viticulture atteint pour les non-initiés, voire même pour les plus avertis, des sommets de complexité.

Les acteurs de la filière sont professionnels et institutionnels.

a) Les acteurs professionnels

La complexité de la filière est particulièrement visible lorsque l'on tente de comprendre son organisation professionnelle.

À la base de cette organisation figure le triptyque des appellations d'origine protégée (AOP), indications géographiques protégées (IGP) et des vins sans appellation géographique (VSIG), en lien avec le système des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), dépassant le simple cadre de la viticulture, mais dont on doit les prémisses, au début du XXe siècle, à la mobilisation des vignerons. C'est ce système, désormais mis en place à l'échelle de l'Union européenne, qui fonde le premier niveau d'organisation de la filière viticole, autour de l'organisme de défense et de gestion (ODG), ancien syndicat d'appellation. Ainsi, 198 ODG gèrent les 366 AOP et 38 ODG gèrent les 76 IGP, un ODG pouvant regrouper plusieurs appellations et/ou indications. Concernant les spiritueux, 28 ODG gèrent les 51 indications géographiques (IG14(*)), dont 17 AOC. Ces ODG ont un rôle fondamental, sachant que neuf viticulteurs sur 10 produisent sous SIQO.

Ces unités de base peuvent ensuite se regrouper pour défendre leurs intérêts. Ainsi, en Bourgogne, les 52 ODG sont regroupés au sein de trois unions à savoir : l'union des grands crus de Bourgogne, l'union des crus de Bourgogne et l'union des appellations régionales.

Par suite, un regroupement plus large de producteurs est possible. Toujours en Bourgogne, les trois unions de producteurs sont regroupées au sein de la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB). Les ODG, moyennant cotisation, ont la possibilité de transférer à cette structure certaines de leurs missions pour assurer une cohérence d'action à l'échelle d'un territoire viticole.

L'ensemble de la production viticole est regroupé au sein de l'association générale de la production viticole (AGPV), dont la vocation est de porter, à un niveau plus unifié, la voix de l'amont viticole.

Les interprofessions rassemblent les collèges de la production et de la commercialisation des vins. Le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) rassemble ainsi, à parité, 45 membres appartenant à la famille de la viticulture, désignés par la CAVB, et qui inclut des représentants des coopératives, et 45 membres issus de la famille du négoce, désignés par la fédération des négociants éleveurs de grande Bourgogne (Fneb), regroupement des maisons de négoce.

Les interprofessions - Maillon essentiel de l'organisation agricole

Constituent des interprofessions tous les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente15(*). Cette reconnaissance peut être accordée par produit, au niveau national comme au niveau d'une zone de production.

Cette reconnaissance est conditionnée au fait que les groupements en cause représentent une part significative de ces secteurs d'activité.

En outre, ces groupements doivent suivre un ou plusieurs des objectifs énumérés au c) du § 1 ou au c) du § 3 de l'article 157 du règlement OCM16(*), pour les produits couverts par ce règlement ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des huit objectifs prévus par l'article L. 632-1 du CRPM.

Selon le comité national des interprofessions de vins à appellation d'origine et indication géographique (Cniv), les interprofessions vinicoles travaillent sur quatre grands thèmes17(*), sans que cette liste ne soit exhaustive :

· la promotion, par la valorisation de l'image et mise en avant des vins en France, en Europe et dans le monde ;

· la recherche et le développement, grâce à des programmes spécifiques adaptés aux vins et aux marchés ou mutualisation de travaux d'intérêt général (recherche sur le génome ou dépérissement du vignoble) ;

· l'économie, par la transparence, la connaissance, l'accès et la régulation des marchés ;

· la protection des IG et appellations.

Le principal instrument aux mains des interprofessions est sans doute l'accord interprofessionnel qui permet de fixer des règles qui seront applicables aux parties qui le signeront. En outre, dès lors que l'organisation interprofessionnelle est reconnue par les pouvoirs publics, celle-ci peut, conformément à l'article L. 632-3 du CRPM, demander à l'administration de rendre obligatoires, en tout ou partie, pour une durée déterminée, les dispositions contenues dans ses accords à l'ensemble des professions couvertes par le champ de l'interprofession : on parle alors d'accords étendus. Cette possibilité de mettre en oeuvre une régulation interprofessionnelle et fondamentale, et fera l'objet de développements en seconde partie de ce rapport.

Pour être étendus, de tels accords nécessitent une décision unanime des familles professionnelles représentées au sein de l'interprofession, sans qu'il soit en revanche nécessaire que la décision de chaque famille professionnelle ait elle-même été prise à l'unanimité des membres qui la composent. Une telle condition d'unanimité n'empêche donc pas l'extension de l'accord à certains membres des interprofessions opposés à l'accord : c'est tout l'intérêt de l'accord étendu.

Illustration de la complexité et du morcellement de la filière, celle-ci ne compte pas moins de 23 interprofessions, voire même 26 en intégrant l'interprofession des appellations cidricoles, l'union nationale interprofessionnelle cidricole et le comité national interprofessionnel du pineau des Charentes. Par comparaison, le vaste secteur des fruits, légumes et productions végétales spécialisées compte 10 interprofessions, de même que celui des grandes cultures et semences. En audition, presque toutes les interprofessions entendues par les rapporteurs ont considéré ce morcellement comme justifié, héritage des traditions viticoles locales. Les rapporteurs, conscients de la profondeur de l'histoire viticole française et de sa grande diversité, considèrent cependant qu'il conviendrait de s'interroger sur ce nombre, particulièrement concernant les vignobles méridionaux qui concentrent l'essentiel des interprofessions. Ce morcellement peut notamment résulter d'un découpage territorial étroit du champ de l'interprofession ou bien encore de la représentation d'un seul segment de marché, IGP ou AOP au sein de l'organisation. En tout état de cause, le chiffre de 23 interprofessions viticoles interroge, au moment où les rapporteurs considèrent que l'heure est au regroupement et à la solidarité.

À titre d'illustration, l'Occitanie compte quatre interprofessions :

· l'interprofession des vins du sud-ouest (IVSO),

· le comité interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR),

· le comité interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL),

· l'interprofession des vins de Pays d'Oc IGP (Inter'Oc)

De même, pour représenter les vins du Sud-Est, pas moins de trois interprofessions sont nécessaires :

· l'interprofession des vins d'appellations d'origine contrôlées côtes du Rhône et vallée du Rhône (Inter Rhône) ;

· l'association des vins du pays du sud-est de la France (InterVins Sud-Est) ;

· le comité interprofessionnel des vins de Provence (CIVP).

Enfin, d'autres interprofessions sont des regroupements de taille particulièrement modeste, à l'instar de l'interprofession des vins de Bergerac et Duras (IVBD) ou bien encore l'union interprofessionnelle du vin de Cahors (UICV).

Ces interprofessions sont elles-mêmes rassemblées au sein d'une association, le comité national des interprofessions de vins à appellation d'origine et indication géographique (Cniv), qui compte également parmi ses membres l'association nationale interprofessionnelle de vin de France (Anivin de France), qui est l'interprofession des VSIG. Le Cniv a pour mission de contribuer à l'organisation de la filière en participant aux débats institutionnels français et européens, suivant les négociations commerciales internationales et les évolutions règlementaires de la politique agricole commune (PAC). Il assure, en outre, un suivi et une analyse des données statistiques du marché viticole et accompagne les dossiers transversaux de recherche.

Ce morcellement des interprofessions est aussi, par voie de conséquence, un morcellement des moyens humains et financiers, de même qu'un morcellement des stratégies. Si les rapporteurs sont réservés quant à la recommandation de l'Assemblée nationale de faire évoluer le rôle du Cniv pour lui donner le statut d'interprofession nationale, les logiques de vignobles étant trop diverses, la filière gagnerait à engager une réflexion sur la rationalisation et la mutualisation, voire la fusion, de certaines interprofessions.

À ces acteurs il convient d'ajouter les coopératives viticoles, au nombre de 560, présentes partout sur le territoire, mais historiquement surtout dans le sud de la France, et plus particulièrement dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Elles sont aussi très présentes en Alsace. Celles-ci peuvent également se regrouper au sein d'unions, et sont représentées à l'échelle nationale par La coopération agricole, au sein d'une section dédiée, Vignerons Coopérateurs de France. Leur poids dans la production viticole est considérable puisqu'elles représentent environ 40 % de la production18(*).

En outre, Vignerons indépendants de France est un syndicat qui regroupe, sur la base de l'adhésion volontaire, la viticulture indépendante. L'organisation compte 33 fédérations départementales ou interdépartementales, huit fédérations régionales et une confédération nationale. Le syndicat revendique 7 000 adhérents.

La filière viticole compte encore d'autres acteurs de premier plan qu'il convient de mentionner, et qui recoupent le triptyque AOC/IGP/VSIG précédemment présenté.

Premièrement, la confédération nationale des appellations d'origine protégées (Cnaoc), acteur central de la filière et interlocuteur important des pouvoirs publics, regroupe les syndicats de producteurs en AOC. L'organisation dispose de 17 fédérations assurant un maillage du territoire pour représenter les près de 58 000 vignerons produisant en AOC (70 % de la viticulture française).

Deuxièmement, son homologue pour les vins IGP, la confédération des vins IGP de France (VinIGP), qui regroupe 28 des 38 ODG produisant en IGP, soit, selon l'organisation, la moitié des volumes produits sous ce SIQO. À noter l'absence de la plus importante IGP, aux volumes considérables, à savoir l'IGP Pays d'Oc.

Troisièmement, l'Anivin de France, précédemment mentionnée, qui vise à représenter les intérêts des producteurs de vin de France. À noter qu'à la différence de la Cnaoc et de VinIGP, Anivin de France est une interprofession.

Là encore, les rapporteurs s'interrogent sur la pertinence de l'existence de deux structures, la Cnaoc ainsi que VinIGP, pour représenter deux pans de la viticulture produisant sous SIQO, à savoir l'AOP et l'IGP. Ces deux organisations gagneraient à fusionner et ainsi mutualiser leurs moyens d'action auprès de leurs adhérents comme des pouvoirs publics.

Enfin, à ces très nombreuses organisations, s'ajoutent les maisons de négoce et les entreprises du secteur viticole, elles aussi regroupées dans des structures communes : la fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS), la fédération française des spiritueux (FFS), la fédération française des vins d'apéritif (FFVA) et l'union des maisons et marques de vin (UMVIN). Ces structures sont elles-mêmes regroupées, depuis 2024, au sein de la maison des vins et spiritueux (MVS).

Illustration simplifiée des acteurs de la filière viticole

Source : Magazine du vigneron des côtes du Rhône et de la vallée du Rhône, mai 2024

b) Les acteurs institutionnels

En partenariat avec ces nombreux acteurs de la profession viticole, les pouvoirs publics interviennent à plusieurs niveaux, chacun dans leur domaine de compétences.

À l'échelon de l'administration centrale, plusieurs acteurs clés doivent être mentionnés.

Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire (Masa) dispose, au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE), d'un bureau sectoriel dédié au suivi des vins et autres boissons, composé de neuf ETP, auquel s'ajoutent des bureaux chargés des politiques publiques transversales, dont certaines ont un impact sur la filière viticole.

Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique compte en son sein deux directions en lien étroit avec la filière :

· la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargée notamment de la protection du consommateur, de participer à l'élaboration des dispositions règlementaires entourant les pratiques oenologiques ou encore de veiller au respect de la loyauté des relations interentreprises19(*) ;

· la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), chargée de deux missions, l'une relative au régime économique des alcools, à travers la tenue du casier viticole informatisé (CVI) et l'autre à la fiscalité sectorielle.

À l'échelon déconcentré, ce sont principalement les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) qui exercent les missions les plus importantes en matière viticole, puisque pilotant les missions relevant du Masa. Elles sont notamment chargées d'organiser et d'animer les conseils de bassins viticoles, instances de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placées auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production viticole.

Enfin, deux établissements publics exercent des missions incontournables en matière viticole, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao).

FranceAgriMer est l'organisme payeur des aides sectorielles du secteur viticole financées par les crédits européens Fonds européen agricole de garantie20(*) (Feaga) dans le cadre du plan stratégique national (PSN). Dans le cadre d'une organisation originale offrant aux professionnels une large place, il organise le dialogue avec et au sein de la filière viticole au sein du conseil spécialisé vin et cidre, qui est le seul lieu où se retrouvent au niveau national l'ensemble des organisations professionnelles de la filière et les pouvoirs publics (DGPE, DGDDI et DGCCRF). Il collecte, analyse et diffuse les données économiques en assurant un suivi des marchés et en proposant des expertises économiques permettant aux pouvoirs publics d'adapter leurs actions. C'est également FranceAgriMer qui délivre les autorisations de plantation nouvelle et les autorisations de replantation sur le fondement des règles définies par la DGPE et la DGDDI. Les rapporteurs notent à ce titre que les missions d'analyse du marché de FranceAgriMer recoupent celles du Cniv, comme l'avaient déjà noté les auteurs du rapport de l'Assemblée nationale.

L'Inao, qui fête en 2025 ses 90 années d'existence, est chargé de la mise en oeuvre de la politique relative aux produits sous SIQO.

c) L'Inao : un acteur aussi historique qu'incontournable à conforter absolument

Institué en parallèle de la création des AOC21(*), sous l'impulsion décisive du sénateur de Gironde Joseph Capus, l'Inao, qui fête en 2025 ses 90 années d'existence, est chargé de la mise en oeuvre de la politique relative aux produits sous SIQO. L'institut s'appuie sur une gouvernance originale et qui a fait ses preuves, reposant sur les professionnels. Son rôle est d'expertiser techniquement et juridiquement les demandes relatives aux signes de qualité : reconnaissance d'une nouvelle appellation, modification d'un cahier des charges, protection juridique des signes et dénominations ou supervision des contrôles, ainsi que toute question transversale aux SIQO.

L'Inao : un établissement public aux dépenses maîtrisées

Dans une note à laquelle la mission d'information a pu avoir accès, l'Inao compare, par l'analyse des rapports annuels de performance de 2021 à 2023, le coût de fonctionnement de l'établissement par agent, à celui de nombreux établissements publics : Agence de services de paiement (ASP), Centre national de la propriété forestière (CNPF), FranceAgriMer, Agence bio, Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), VNF (Voies navigables de France), Agences de l'eau, Ademe, etc. Il ressort de cette analyse que l'Inao est, après le CNPF, l'établissement ayant le coût de fonctionnement par agent le plus réduit, avec des écarts avec les autres établissements pouvant aller du simple au double, voire davantage. L'Inao note en outre que l'évolution de ce coût sur la période 2021/2023 est l'une des plus modérées : + 3,9 %, contre des taux pouvant dépasser les 30 % pour d'autres agences.

Cependant, l'Inao se retrouve aujourd'hui au pied du mur. D'une part, sa charge de travail ne cesse d'augmenter :

· + 40 % de dossiers à traiter par rapport aux années 2010, un chiffre en augmentation constante notamment du fait de l'adaptation des SIQO aux aléas climatiques ;

· Nouvelle mission depuis 2022 relative à la gestion des dérogations demandées par les opérateurs bio en incapacité d'appliquer certaines règles du cahier des charges (7 000 dérogations individuelles en 2023).

En parallèle, ses moyens s'érodent :

· Avec un budget de 26 M€ par an financé à 70 % par une subvention pour charge de service public (SCSP), l'établissement est en déficit structurel depuis trois ans, compensant avec une trésorerie atteignant un niveau critiquement bas ;

· Sa SCSP a déjà été revue à la baisse en 2025 (- 700 000 €) et le Gouvernement propose de poursuivre cette baisse en 2026, pour aboutir à 1 018 000 € de baisse en deux ans ;

· Passage de 267 ETP en 2011 à 239 en 2016, puis 233 en 2022 ;

Pourtant, il serait faux d'affirmer que l'établissement ne prend pas sa juste part à l'effort légitime demandé à l'ensemble de la sphère publique :

· Augmentation du budget de fonctionnement de seulement 4 % en euros courant depuis 2017, malgré une inflation cumulée de 18 %, soit une baisse de ce même budget de 14 % en valeur réelle ;

· Diminution, rien que pour 2024, de 2 % du budget, en parallèle d'une inflation de 2 %.

Source : Inao

Au fil de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté que les professionnels saluent la qualité du travail de l'Inao et la qualité du dialogue mis en place. Tous plaident pour une sanctuarisation de cet établissement public historique, dont le rôle et la montée en puissance ont accompagné celle des SIQO depuis près d'un siècle. Les rapporteurs affirment donc que l'établissement public doit impérativement poursuivre la mission qui lui a été confiée, et ses moyens, qui s'élèvent à environ 26 M€ - dont 30 % sont issus de droits professionnels -, et 233 ETP, renforcés. Ils rappellent, en outre, comme l'ont souligné plusieurs auditionnés, que ce coût annuel de 26 M€ est à mettre en regard des 42 Mds€ de chiffre d'affaires générés, en moyenne, par les SIQO tous les ans.

À ce titre, les rapporteurs s'étonnent du projet de budget proposé par le Gouvernement qui prévoit, à rebours complet des engagements pris, une nouvelle baisse du budget de l'établissement public, de l'ordre de 3,2 %, soit 561 631 €.

En responsabilité, et en pleine crise de la viticulture, les professionnels siégeant à l'Inao avaient voté, en conseil permanent, une augmentation significative des droits acquittés, de l'ordre de 24 % sur trois ans, pour prendre leur juste part à l'effort financier nécessaire à la bonne conduite des missions de l'Inao. Cette augmentation s'était accompagnée d'un engagement de l'État à augmenter à concurrence la dotation pour charge de service public de l'Inao, de façon à maintenir ce modèle de financement original et responsabilisant pour tous les acteurs.

Or non seulement le projet de loi de finances (PLF) prévoit une baisse du budget de l'institut, mais le plafond des droits perçus par l'établissement, dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012 et jamais révisés depuis, n'a pas été augmenté, empêchant donc les professionnels d'accroître leur contribution.

Les rapporteurs appellent donc l'État à honorer ses engagements et à soutenir une filière qui, en pleine crise, a fait le choix courageux d'augmenter de près d'un quart ses droits acquittés. Pour cela il est impératif :

· que la baisse du budget de l'Inao se convertisse en une hausse, pour un montant modeste, de l'ordre de 1,6 M€. Par comparaison, l'étude PestiRiv publiée en 2025 a coûté 11 M€22(*) ;

· d'augmenter les plafonds des droits acquittés par les professionnels, fixés à l'article L. 642-13 du CRPM, et augmenter le plafond du produit total de ces ressources, de sorte à permettre la hausse de 24 % consentie par les professionnels.

La gouvernance de l'Inao

L'Inao repose sur une gouvernance particulière et originale dans le paysage administratif, constituée des professionnels et des représentants des administrations, au sein d'instances dédiées que sont les comités nationaux. En matière de viticulture, il s'agit du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses. Un conseil permanent est en charge des orientations stratégiques. Les professionnels décident donc eux-mêmes des orientations relatives à cette politique publique. Le commissaire du gouvernement peut valider ou s'opposer à ces orientations, mais ne peut pas les modifier. L'objectif de cette construction atypique de dialogue pour une structure administrative est de parvenir à un consensus au service de la protection et de la valorisation des SIQO. Cette particularité est l'une des raisons de la stabilité, de la constance et de la solidité de l'Inao et de la politique des SIQO.

Source : contribution écrite de l'Inao et site internet de l'institut

Ainsi, la filière viticole est-elle une filière complexe, très organisée, mais multipliant les instances. Un équilibre semble être à trouver entre respect de l'identité des terroirs et des traditions locales viticoles et efficacité dans la définition, le financement et la mise en oeuvre des stratégies de la filière, qui devraient être, pour certaines, communs23(*).

Recommandation : Demander à la filière de rationaliser son nombre d'interprofessions et aller vers la fusion de la Cnaoc et de Vin IGP.

Recommandation : Sanctuariser, dans le cadre du débat sur les agences, l'existence de l'Inao et respecter les engagements de l'État en matière d'augmentation conjointe de la contribution des professionnelles et de l'État à la hausse du budget de l'établissement.

* 1 La domestication de la vigne et, par la suite, les débuts de la viticulture se situeraient, selon les dernières études disponibles (Dual domestications and origin of traits in grapevine evolution, Yang Dong, Shengchang Duan, Qiuju Xia, et al, Science 3 Mars 2023), à la fois dans le croissant fertile et dans le Caucase quelque 11 000 ans avant notre ère.

* 2 Pour cette étude, la « filière spécialisée de la vigne et du vin » comprend la viticulture stricto sensu, les courtiers, les négociants et commerce de gros, la grande distribution, la restauration, les cavistes et le e-commerce.

* 3 À noter que les chiffres publiés le 12/12/2024 par FAM font état, précisément, en 2021, de 58 310 exploitations viticoles, rassemblant 128 370 ETP, soit 19 % des ETP agricoles.

* 4 Par exemple, en prenant en compte l'activité de tonnellerie générée par l'activité viticole (effet direct), de même que la demande sylvicole consécutive de l'activité de tonnellerie (effet indirect).

* 5 Le rapport de 2002 de Gérard César sur la filière viticole indiquait alors que « au total, la filière vitivinicole au sens le plus large occuperait 800 000 personnes en équivalent temps-plein ».

* 6 Production totale (hors subventions) = produits végétaux + produits animaux + services.

* 7 Stéphane Le Bras. Le mouvement coopératif au XXe siècle. Un levier pour préserver l'économie viticole du sud de la France. J. Pérard et C. Wolikov. Quelles durabilités en vigne et en cave ?, Rencontres du Clos-Vougeot 2017, Chaire Unesco/Centre G. Chevrier, p. 173-186, 2018.

* 8 Universitaire, oenologue de renom, ayant initié plusieurs changements majeurs dans le travail de la vigne. Co-auteur notamment de l'ouvrage Le goût du vin, paru en 1980.

* 9 Professeur émérite, oenologue de renom et notamment co-auteur de l'ouvrage de référence Traité d'oenologie, paru initialement à la fin des années 1940 et régulièrement réédité

* 10 OEnologue, ingénieur agronome et viticulteur, célèbre notamment pour ses travaux sur le vin blanc, fondateur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin

* 11 Grand viticulteur bourguignon, diplômé d'oenologie, reconnu notamment pour ses qualités de vinificateur et pour son usage de la macération à froid à l'aide de glace carbonique

* 12 Défense de la forêt française contre les incendies.

* 13 Mesures agroenvironnementales et climatiques.

* 14 Il existe, depuis 2008, une classification européenne spécifique pour les boissons spiritueuses visant, comme pour les IGP, à protéger l'indication géographique de celles-ci. Si des spiritueux peuvent donc relever d'une AOC, ils ne peuvent relever d'une IGP, mais d'une IG (Whisky breton, rhum de Guadeloupe, etc.).

* 15 Article L. 632-1 du CRPM.

* 16 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

* 17 Fonctionnement de l'Interprofession / Cniv.

* 18 Source : contribution écrite de Vignerons Coopérateurs de France.

* 19 Comme le souligne le Masa dans sa contribution écrite : « ce rôle est ancien. En 1907, à la suite de la révolte des vignerons languedociens, un corps spécial de la répression des fraudes est créé. Le contrôle du vin constitue l'une de ses principales missions. Aujourd'hui, le contrôle des vins et spiritueux par la DGCCRF fait toujours l'objet d'une attention particulière. Neuf “Brigades d'Enquêtes Vins et Spiritueux” (BEVS) - comptant une cinquantaine d'agents répartis dans toute la France - effectuent des contrôles au stade de la production : vignerons, négociants vinificateurs, fabricants de produits oenologiques, distilleries, etc. »

* 20 Financé sur le budget de l'Union européenne, le Feaga est avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), cofinancé par ses États membres, l'un des deux piliers de la politique agricole commune.

* 21 Décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l'alcool.

* 22 Le rapport abordera cette étude dans sa seconde partie.

* 23 Voir infra.