PARTIE II -

DES RÉPONSES QUI DOIVENT AVANT TOUT

VENIR D'UNE FILIÈRE UNIE

ENTRE L'AMONT ET L'AVAL,

CONQUÉRANTE ET RÉSILIENTE, AVEC

L'APPUI INDISPENSABLE DES POUVOIRS PUBLICS

I. LA FILIÈRE DOIT DAVANTAGE ORIENTER ET MAÎTRISER SA PRODUCTION POUR MIEUX (RE)CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ

A. LA RÉPONSE À LA CRISE NE SAURAIT PASSER UNIQUEMENT PAR L'ARRACHAGE, MAIS PAR UNE PALETTE DE SOLUTIONS ALLANT DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION

1. Si l'arrachage, véritable amputation du potentiel productif français est parfois inévitable, la filière doit davantage se saisir des outils de régulation de l'offre à sa disposition

a) L'arrachage, objectivement nécessaire dans certaines circonstances, doit rester une solution de dernier recours

Face à la polycrise que traverse la viticulture, et particulièrement ses bassins bordelais et languedociens, l'arrachage est parfois une nécessité douloureuse à laquelle il faut se résoudre.

Cependant, les rapporteurs tiennent à souligner que la réponse à cette crise ne saurait être simple et univoque. Ainsi, ils rejettent l'idée qu'une simple campagne massive d'arrachage de dizaines de milliers d'hectares de vignes - les chiffres totaux de 100 000 ha sont évoqués au sein des filières et de l'administration - serait la solution logique et unique à une crise profonde et multifactorielle.

Arracher des vignes, véritable amputation d'un patrimoine pluriséculaire national et de son potentiel de production, ne saurait régler la problématique de l'inadéquation grandissante de l'offre et de la demande, pas plus qu'améliorer la relation parfois dégradée que peut entretenir la production et la distribution. Arracher les vignes ne contribuera pas non plus à dépoussiérer l'image que les générations les plus jeunes ont du vin.

Aussi, si l'arrachage peut être ponctuellement une solution inévitable, permettant à des exploitants de se retirer dans la dignité, ou à des exploitations de rééquilibrer leur modèle, celle-ci doit être réfléchie, ses conséquences sur les hommes, les marchés ou encore les paysages analysés, et s'accompagner d'une véritable stratégie de marché pour l'avenir.

Les rapporteurs font le même constat concernant les dispositifs de distillation de crise. Ces dispositifs, particulièrement coûteux pour l'État, dans une période de dégradation importante des finances publiques, ne sauraient être des puits sans fond pour une filière sans cap ni stratégie claire et partagée.

Les rapporteurs notent en outre que les analyses de la crise que traverse actuellement la viticulture, à l'échelle mondiale, ne sont pas nécessairement convergentes. Si un consensus est indéniable sur la nécessité d'ajuster le potentiel de production de certains bassins, il n'est pas à ignorer un risque de tension à moyen terme sur la disponibilité du vin à l'échelle mondiale.

C'est l'analyse que développe notamment le spécialiste Jean-Marie Cardebat, professeur d'économie à l'université de Bordeaux, reçu en audition, qui note que le constat de surproduction chronique à l'échelle mondiale mérite d'être nuancé.

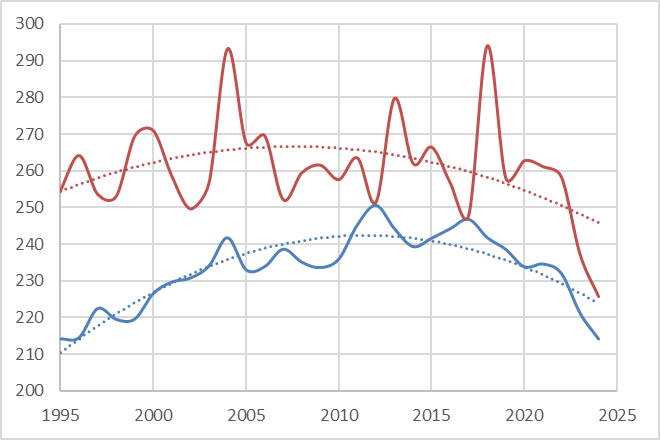

En effet, s'appuyant sur les données de l'OIV, il souligne que, d'une part, les besoins de l'industrie en alcools sont de l'ordre de 25 à 30 Mhl par an, ce qui absorbe une bonne partie de l'excédent apparent de production, et que, d'autre part, l'écart entre la production et la consommation a tendance à se réduire dans le temps. Celui-ci était de 38 Mhl entre 1998 et 2008, de 29 Mhl entre 2009 et 2022 et de 13,8 Mhl entre 2023 et 2024. Pour deux années depuis 1995, les deux courbes ont même frôlé l'inversion, alimentant dans la presse internationale des discours sur des risques de pénurie.

Source : contribution écrite de

M. Cardebat à partir des données OIV (courbe

rouge :

production mondiale annuelle / Courbe bleue : consommation

mondiale annuelle)

Aussi, si la tendance à la « prémiumisation » des vins est sans conteste une tendance générale - « boire moins, mais mieux » -, on ne peut nier l'existence de fortes fluctuations de l'offre comme de la demande à l'échelle mondiale, constat qui devrait intéresser la filière française, grande exportatrice en valeur, mais moins en volume.

En effet, comme analysé en première partie, les volumes des exportations de l'Espagne et de l'Italie sont structurellement supérieurs aux volumes français. Cette tendance ne saurait être interprétée comme une donnée figée : si la France performe en matière de valorisation de ses vins, pourquoi ne pourrait-elle pas accroître ses performances en matière de volumes exportés ?

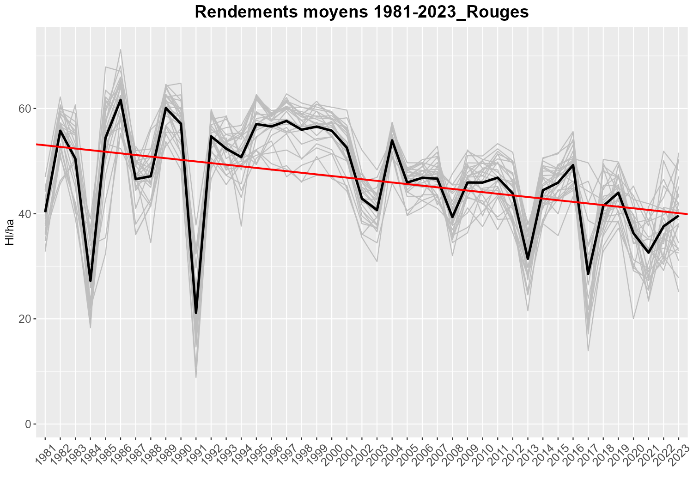

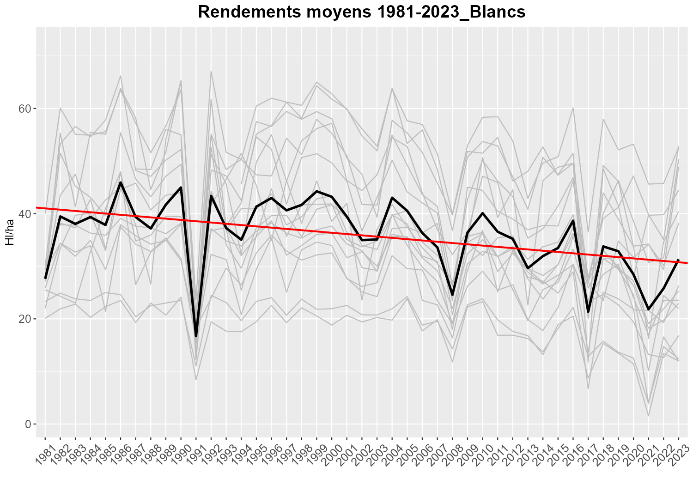

Enfin, M. Cardebat rappelait, en audition, que la tendance de nombreux vignobles était structurellement à la baisse des rendements, entraînant de fait, sur le temps long et à surfaces constantes, une baisse de la production. Cette tendance à la baisse des rendements, dont les facteurs sont multiples (changement climatique, modification de cahiers des charges, passage au bio, etc.), est toutefois une donnée de temps long, qui ne saurait répondre à l'urgence du moment à savoir l'impossibilité d'écouler son vin à un prix décent pour de nombreux vignobles, voire, pour certains, l'impossibilité de l'écouler tout court.

Rendements des AOP

bordelaises118(*)

(moyenne en gras, 1981-2023, source

CIVB)

Source : contribution écrite de M. Cardebat

L'arrachage doit ainsi être considéré avec raison, comme un mal parfois objectivement nécessaire à utiliser en dernier recours, dans le cadre d'une stratégie déterminée et, le cas échéant, de recours à la distillation (voir infra).

Au demeurant, ces réflexions ne sont pas propres à la France. De nombreux pays producteurs envisagent de réduire leur potentiel de production. Des chiffres de l'ordre de 20 % du vignoble américain sont parfois évoqués. En Australie, les surfaces diminuent depuis la campagne 2022-23119(*). Il en va de même pour la SAU espagnole, qui est passée de 966 000 ha en 2019 à 930 000 ha en 2024120(*).

A contrario, l'Italie continue de voir son vignoble croître, de 689 839 ha en 2014 à 721 572 en 2024121(*) et, malgré une problématique de surproduction qui se pose à ce pays comme aux autres, les solutions envisagées et dont la presse spécialisée se fait écho, tendent, sans exclure l'arrachage, à réguler le rendement par une panoplie d'outils permis par le droit européen et à la main des États membres122(*). En juillet 2024, dans un entretien au magazine spécialisé Vitisphère, Lamberto Frescobaldi, président de l'Unione Italiana Vini123(*), expliquait : « Nous devrons peut-être arracher des vignes, mais cela demande des réflexions approfondies. Tout d'abord, les vignobles en zones montagneuses ou dans des régions vallonnées de l'Italie sont absolument essentiels. La pérennité de certaines régions dépend des vignobles - on ne peut y implanter aucune autre culture. Nous sommes également contre les arrachages dans des régions qui ont implanté des vignobles au cours des vingt dernières années grâce aux subventions européennes dans le cadre de l'organisation commune des marchés (OCM). Allez dire à nos contribuables que nous arrachons des vignes dont la plantation a été financée avec leurs deniers. Personnellement, je serais furieux. Cela ne peut se justifier. »

Au total, les rapporteurs plaident pour ne pas s'engouffrer dans une solution de facilité que constitueraient des arrachages massifs, alors même que des arrachages dans les autres vignobles du monde pourraient contribuer à rééquilibrer l'offre globale et que de nombreux outils existent pour contribuer à la régulation des volumes (voir infra).

Cet argument était, du reste, celui de la direction générale de l'agriculture et du développement rural (DG Agri) de la Commission européenne, entendue par les rapporteurs en audition, qui n'est pas favorable à ce que des crédits européens contribuent à financer une destruction du potentiel productif du vieux continent. Si l'on ne peut nier le besoin de réajustement du potentiel productif de certains territoires, il convient de ne pas trop endommager un potentiel de production indispensable à la conquête des marchés.

Enfin, la question de l'arrachage doit se penser en lien avec les hommes et les territoires. Si l'arrachage peut permettre à un viticulteur de partir dignement à la retraite, l'accompagnement des autres professionnels contraints d'arracher est une question centrale.

De même, comme le soulignait la FNSafer lors de son audition, les opérations d'arrachage dans le Bordelais ont abouti à un mitage du paysage, avec parfois des parcelles de grande qualité se retrouvant neutralisées pour 20 ans. La question de la gestion de ces espaces est ici cruciale. La même organisation suggérait de pouvoir transférer l'obligation de renaturation des parcelles arrachées dans le cadre du dispositif d'arrachage « sanitaire » à d'autres parcelles, de façon à pouvoir définir des ensembles cohérents, en matière de reboisement par exemple, à l'échelle d'un territoire. Cette piste mériterait d'être analysée par les services de l'État.

b) Aller vers une restructuration plus collective du vignoble grâce au soutien financier de l'organisation commune des marchés

Par-delà l'outil de l'arrachage, dont le financement public est rendu extrêmement complexe par les faibles possibilités offertes par le droit européen - en témoignent l'arrachage « sanitaire », fondé sur une interprétation très constructive des textes et accompagné d'une obligation lourde, pour la partie financée par l'État, de renaturation des terres (jachère ou boisement), ainsi que l'arrachage « Ukraine », fondé sur une règlementation temporaire désormais échue - d'autres leviers peuvent être activés par la filière pour contrôler voire diminuer la production.

Les outils sont divers, dont bon nombre découlent du droit européen et de l'organisation commune des marchés (OCM) décrite au règlement 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles124(*) ainsi qu'au règlement 2021/2115 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques125(*). Ce dernier prévoit, pour le secteur viticole, 13 mesures d'aide ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre et les niveaux d'intervention. Les États membres définissent, au sein de leur PSN les aides qu'ils souhaitent activer. La Commission européenne approuve les PSN. Leur mise en oeuvre est essentiellement gérée par FranceAgriMer au moyen de décisions, pour chaque aide, du directeur général, qui s'inscrivent dans le cadre des mesures règlementaires de transpositions du droit européen figurant aux articles D665-39 à D665-45 du CRPM. Les États membres ont donc une marge de manoeuvre significative dans le choix des aides et la répartition des budgets, supérieure à celle de la précédente programmation PAC.

Le budget annuel alloué à la France pour la mise en oeuvre de ces aides est de 269,628 M€ (annexe VII du règlement 2115/2021). Il convient de souligner la qualité du suivi de FranceAgriMer, qui indique, dans sa réponse au questionnaire, parvenir à consommer l'intégralité de l'enveloppe, malgré l'inhérence des aléas quant au niveau de demande annuel des différentes aides.

Dans ce cadre, la France, en lien direct avec la profession, a choisi d'activer cinq dispositifs d'aides :

· Restructuration et reconversion du vignoble (point 58.01 du PSN) : 98,9 M€ consommés pour 2022-2023126(*)

· Investissements matériels et immatériels (point 58.02 du PSN) : 93 M€ consommés pour 2022-2023

· Distillation des sous-produits de la vinification (point 58.03 du PSN) : 25,8 M€ de consommés pour 2022-2023

· Information dans les États membres de l'Union européenne (point 58.04 du PSN) : petite enveloppe, dont le montant est inclus l'aide suivante dans les décomptes de FranceAgriMer auxquels les rapporteurs ont eu accès ;

· Promotion dans les pays tiers (point 58.05 du PSN) : 41,9 M€ de consommés pour 2022-2023 en incluant l'information dans les États membres.

On notera le choix historique de la filière de ne pas bénéficier d'aides à l'hectare comme l'agriculture, mais plutôt d'aller vers des aides visant à accroître la compétitivité des exploitations et leur adaptation.

Sera présentée dans cette partie uniquement l'aide à la restructuration du vignoble, d'autres aides faisant l'objet de développements ultérieurs.

Concernant cette aide, pour laquelle environ 71 M € de paiements ont été réalisés en 2024127(*), les rapporteurs souhaitent interroger les critères d'éligibilité à cette aide qui ne semblent pas être tout à fait de nature à restructurer le vignoble dans le sens d'une stratégie collective, qu'elle soit d'adaptation au changement climatique ou de marché.

Sur son site internet, FranceAgriMer précise que « Cette aide vise à permettre aux viticulteurs de développer la compétitivité de leurs exploitations viticoles et d'adapter leur production aux évolutions du marché. L'aide à la restructuration finance une partie des coûts de plantation et de palissage en vue d'une restructuration du vignoble, sous réserve du respect des critères d'éligibilité. ».

Les dépenses éligibles dans le cadre de cette aide sont relatives à :

· la reconversion variétale par plantation (action la plus courante) ;

· la relocalisation de vignobles ;

· la modification des modes de conduite ou de gestion du vignoble (incluant l'irrigation) ;

· la modification de la densité de plantations après arrachage et replantation.

L'aide, qui concerne en moyenne 9 000 exploitations et 13 000 à 15 000 ha par an, vise à compenser financièrement les pertes de recettes issues de ces opérations et à participer aux coûts de la restructuration. Elle peut aller jusqu'à 100 % des pertes et ne peut excéder 50 % des coûts de restructuration. Une majoration de l'aide est prévue pour les jeunes agriculteurs, les détenteurs d'un contrat d'assurance contre les phénomènes défavorables ou contre les intempéries et les actions réalisées dans le cadre d'un plan collectif de restructuration.

Le Languedoc-Roussillon, avec un peu plus du tiers des dossiers (notamment avec une forte proportion d'actions de reconversion variétale), est le vignoble mobilisant le plus cette aide, suivi de la vallée du Rhône - Provence, avec près d'un quart des dossiers, et de l'Aquitaine.

Un plan de restructuration peut être collectif (exploitants membres d'une structure collective qui dépose un plan collectif de restructuration pour tout ou partie d'un bassin viticole), ou individuel. Ainsi, environ 60 % des surfaces restructurées le sont dans un cadre individuel. Les rapporteurs considèrent que si la viticulture est plus forte en « jouant collectif », les dispositifs d'accompagnement financier doivent davantage orienter vers cet objectif. C'est pourquoi ils recommandent de supprimer la possibilité de bénéficier de l'aide dans le cadre d'un plan individuel, pour ne maintenir que les plans collectifs. Ce réajustement de l'aide permettrait en outre de dégager des marges de manoeuvre financière pour accroître d'autres aides, à l'instar de l'aide relative à la promotion pays tiers, et d'en ouvrir d'autres, notamment pour l'oenotourisme128(*).

Si l'arrachage est parfois rendu indispensable par les circonstances, la restructuration du vignoble par l'implantation de nouveaux cépages, plus résistants, moins alcooleux, permettant de produire des vins plus en phase avec les attentes du consommateur, est un levier majeur d'adaptation du vignoble, qui doit être mobilisé dans le cadre de stratégies collectives, et faire, à ce titre, l'objet d'un accompagnement financier.

En outre, les rapporteurs proposent de bonifier l'aide octroyée au titre de la restructuration du vignoble aux plans collectifs intégrant des cépages ou variétés résistants (voir infra).

Enfin, les rapporteurs s'étonnent que la possibilité de financer des actions de vendange en vert, définie par le règlement européen comme « la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée », n'ait pas été activée dans le cadre du PSN français. Pourtant, cette action permet de réduire les volumes en cas de récolte s'annonçant comme importante, de même que gérer les problématiques de stocks pouvant se poser localement. En la matière, l'aide de l'UE peut atteindre 50 % de la somme des coûts directs de la destruction et des pertes qui lui sont consécutives.

Ils constatent que l'Italie comme l'Espagne disposent de cet outil. En Espagne, l'outil est massivement utilisé, avec une réalisation en 2024 de plus de 21 M€, pour près de 11 % de l'enveloppe du pays. En Italie, cette possibilité a été activée en 2024, avec une réalisation modeste, de l'ordre de 5 M€. En tout état de cause, il s'agit d'un outil que les exploitations seraient libres d'utiliser ou non en fonction de leur stratégie. Néanmoins, les crédits disponibles étant limités, le choix de privilégier d'autres lignes d'aides, plus structurantes, paraît tout aussi entendable.

Recommandation : Permettre l'éligibilité de l'aide à la restructuration uniquement aux plans collectifs.

c) Des outils structurants découlant du droit européen et mis en oeuvre avec l'aide de l'Inao et de FranceAgriMer au service des filières

Outre les aides à la restructuration du vignoble, et, si la filière en faisait le choix, les aides à la vendange en vert, la filière dispose d'outils, à différents niveaux, pour réguler et lisser la production.

Premièrement, les ODG peuvent faire le choix de proposer une baisse de leurs rendements. Cet outil permet effectivement de réguler l'offre, mais uniquement dans une certaine limite, puisque la baisse du rendement entraîne une hausse des charges pour les exploitants. Un arbitrage est donc à effectuer entre restriction sur les rendements et équilibre économique.

Conformément aux articles D 645-7 et suivants du CRPM, les ODG peuvent mettre en place des volumes substituables individuels (VSI) et des volumes complémentaires individuels (VCI).

Le VSI n'est pas un outil de régulation des rendements à proprement parler, mais il permet, les années qualitatives, de produire au-dessus du rendement de l'appellation, dans la limite du rendement butoir, et de substituer le surplus à des stocks plus anciens. L'objectif est le rajeunissement et l'amélioration de la qualité des stocks.

Le VCI, quant à lui, lisse la variabilité interannuelle des volumes produits, dispositif incontournable à l'heure où les aléas climatiques sont plus récurrents, voire quasi-annuels dans certains vignobles.

Le VCI permet de mettre en réserve, dans des conditions déterminées par le cahier des charges de l'ODG, un pourcentage de la récolte d'une année, supérieur au rendement de base figurant au cahier des charges, mais sans toutefois pouvoir dépasser le rendement butoir fixé dans le cahier des charges. Par exemple, le cahier des charges de l'appellation Saint-Joseph129(*) prévoit un rendement de 40 hl/ha et un rendement butoir de 46 hl/ha, permettant des mises en réserve. Le VCI se constitue en année N et se revendique en année N+ 1 et permet donc de combler un déficit quantitatif de la récolte N-1. Son intérêt se manifeste bien entendu lorsqu'une appellation ne fait pas face à une succession d'aléas climatiques entraînant systématiquement de faibles récoltes.

Selon les données communiquées par l'Inao, en 2024, 121 appellations sont éligibles en vins blancs, 128 appellations en vins rouges, 8 en vins rosés, 4 vins mousseux et 4 vins liquoreux (soit près de 60 % des IG), et l'établissement indique que ce dispositif, expérimenté initialement par les appellations chablisiennes en 2005 et généralisé en 2022, s'est bien diffusé parmi les ODG.

En outre, la filière dispose d'un autre outil permettant de réguler les volumes sur un temps plus long, l'outil des droits de plantation.

Droits de plantations - Rappels historiques

La régulation des plantations de vignes n'est pas un phénomène nouveau. Ainsi, dès l'an 92, l'empereur Domitien adopta un décret prohibant la plantation de vignes, qui fût ensuite abrogé en l'an 280 par Protus130(*).

En France, le régime d'autorisation de plantations des vignes dans sa forme « moderne » a été créé par un décret du 30 septembre 1953131(*). L'idée était alors de promouvoir la production de vins de qualité, dans la droite lignée de l'institution des premières appellations d'origine contrôlée, en 1935132(*).

S'inspirant pour partie du dispositif français133(*), les Communautés européennes décident, en 1970, de réguler la plantation de vignes. Ainsi, sans interdire toute nouvelle plantation, sera interdite toute aide à la plantation, les États membres étaient toujours libres d'adopter des règles plus restrictives en matière de plantation nouvelle et de replantation de vigne, ainsi de la France.

En 1979, le Conseil décide de durcir les règles. Celui-ci relève que :

« l'analyse de la situation du marché du vin de table et de l'évolution spontanée du potentiel viticole fait apparaître une menace de déséquilibre entre l'offre et la demande de vin de table ; que cette situation impose de nouvelles orientations pour le développement du potentiel viticole permettant d'assurer l'équilibre du marché des vins de table »134(*).

Ainsi, la plantation de vin a d'abord été interdite, par un règlement du 5 février 1979, jusqu'à novembre 1979135(*). L'interdiction sera prolongée de nombreuses années, avec certains aménagements.

En 1999, le Conseil adopte une réforme d'ampleur de l'OCM vin. Celui-ci relève que, si l'équilibre du marché viticole s'est amélioré, certes lentement et difficilement136(*), il semble encore trop tôt pour lever les interdictions de plantation137(*), de telle sorte que finalement, de 1987 à 2015138(*), c'est un régime d'interdiction de plantation qui a prévalu à l'échelle de l'UE139(*).

Les règles actuelles en la matière sont prévues, au niveau européen, par les articles 61 et suivants du règlement 1308/2013 susmentionné, dit « OCM unique ». Au niveau national, ces règles sont reprises par le chapitre V du titre VI du livre VI du CRPM (art. L. 665-1 et s. ; D. 665-1 et s.).

Le règlement OCM unique est venu mettre un terme au régime d'interdiction des plantations qui prévalait jusque-là, remplacé par un régime d'autorisation140(*). Ce régime a été être prolongé jusque 2045141(*).

Le régime ainsi présenté ne s'applique qu'aux raisins de cuve, non pas aux raisins de table. L'autorisation est valable trois ans en principe, et les États membres peuvent accorder de nouvelles autorisations, dans une proportion inférieure ou égale à 1 % des surfaces plantées au niveau national au 31 juillet de l'année précédente. S'il n'est pas possible de dépasser ce seuil, il est possible de réduire ce pourcentage, soit au niveau national, soit au niveau régional, pour une AOP, une IGP ou pour les VSIG, afin d'éviter un excédent d'offres ou éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une IGP ou une AOP142(*).

FranceAgriMer est l'autorité de délivrance des autorisations de plantation, et l'Inao joue un rôle central d'expertise, de coordination et d'avis dans le dispositif français, notamment via ses instances, comité national AOV et comité IGP qui, règlementairement, proposent ou rendent un avis annuel sur la gouvernance du dispositif.

La France n'a toutefois jamais fait usage de la faculté de restreindre en dessous de 1 % la surface disponible au niveau national, pour la simple raison que, comme l'indique FranceAgriMer dans sa contribution écrite, les demandes ne s'établissent pas au-delà de 0,6 %. Elle le fait en revanche au niveau régional, en lien avec les ODG.

S'agissant de la décision de restreindre la surface disponible au niveau national, elle est prise par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du comité national compétent de l'Inao et du conseil spécialisé de la filière viticole de France AgriMer.

Au niveau local, concernant les demandes des ODG, la décision est toujours prise par les mêmes autorités et après avis du conseil de bassin et du conseil spécialisé de la filière viticole de France AgriMer, mais, cette fois, la décision est prise sur proposition du comité national compétent de l'Inao et non pas après avis de celui-ci. Si les ODG peuvent formuler des demandes pour accroître leur vignoble, ils peuvent aussi demander à installer des limitations à la croissance de celui-ci.

Les rapporteurs soulignent donc la responsabilité des acteurs de la filière dans l'approbation de vastes plans d'agrandissement de vignobles, à l'instar du vignoble du cognaçais, qui a crû de 14 500 ha entre 2018 et 2023, sur fond de dynamisme des exportations. Pour modérer ce propos, le BNIC souligne, dans sa contribution écrite, que les demandes de plantation étaient globalement 2,5 fois plus élevées que ce qui a effectivement été porté par la filière, témoignant de l'existence d'une vraie régulation de la part de l'interprofession.

d) L'indispensable régulation interprofessionnelle

L'article 167 du règlement OCM dispose qu'« afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment par la mise en oeuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158. »

Les rapporteurs considèrent que cet article est fondamental, puisqu'il permet, en plus des mécanismes de régulation du potentiel de production à la main des ODG, des mécanismes puissants et partenariaux de régulation de l'offre.

Cet outil permet d'empêcher la mise en marché de volumes de vins considérés en excédent par rapport à l'équilibre de marché du produit considéré, mesure qui s'impose à l'ensemble des producteurs à partir du moment où l'autorité administrative étend l'accord par arrêté. Ces volumes sont libérables selon les modalités définies dans l'accord, notamment lorsqu'une demande de marché est constatée.

Ces accords sont lourds à mettre en oeuvre, non seulement car ils nécessitent une convergence des vues de l'amont et de l'aval, mais aussi parce que le droit de l'Union européenne les encadre strictement. C'est à ce titre que le Masa indique, dans sa contribution écrite, que « les interprofessions peuvent prendre l'attache des ministères compétents pour soumettre leurs projets d'accords, afin d'identifier les éventuels points posant problème en amont.

Parmi les éléments vérifiés par les administrations à l'occasion de l'instruction de telles demandes, outre les dispositions de l'OCM, les points suivants sont en particulier examinés :

- Tout dispositif doit être justifié économiquement, objectif, et non discriminatoire ; à ce titre, la gestion du dispositif est collective et les règles doivent s'appliquer à l'ensemble des opérateurs (y compris la libération de la réserve).

- La description du dispositif de régulation doit fournir les éléments quantitatifs permettant de mesurer l'ampleur de la régulation au regard des quantités disponibles à la commercialisation de la récolte et les stocks et, dans le cas de mises en réserve, les modalités de libération des volumes.

- Le dispositif est décliné au niveau de chaque opérateur de manière objective et non discriminatoire ; aucune fixation de quota individuel de production ou de commercialisation. »

De plus en plus d'interprofessions commencent à s'intéresser à ce mécanisme, qui a la vertu de mettre autour de la table l'amont et l'aval de la filière, dans le but, peu aisé, de réaliser un diagnostic commun et s'accorder sur la régulation à mettre en oeuvre.

En la matière, il convient de citer la régulation mise en oeuvre de longue date en Champagne. Dans ce vignoble, un volume commercialisable est fixé annuellement, et les quantités produites entre le volume commercialisable et le rendement annuel du cahier des charges peuvent être mises en réserve dans la limite d'un plafond de 10 000 kg/ha, le surplus étant distillé. Des possibilités de déblocage de la mise en réserve existent à un niveau collectif comme individuel, notamment pour répondre aux besoins du marché. En outre, les quantités mises en réserve peuvent opportunément compenser les années de faible récolte, il s'agit de « l'assurance récolte champenoise », comme l'indique le comité interprofessionnel du vin de champagne dans sa contribution écrite.

S'il est vrai que la situation particulière de ce vignoble a pu rendre plus aisée la mise en place d'un tel système (une seule appellation AOC, productions essentiellement non millésimées, etc.), d'autres bassins se sont récemment saisis de l'outil pour le mettre en oeuvre selon des modalités propres aux caractéristiques de leurs vignobles.

Il faut ici citer l'exemple récent de l'IGP Pays d'Oc, principale IGP française en volume, qui est à l'origine de la mise en place de cet outil de régulation au sein d'Inter Oc. Le mécanisme s'articule autour d'un besoin individuel de commercialisation (BIC), établit en prenant en compte, sur cinq années, la moyenne des trois meilleures années en termes de sorties de chais. Il est établi par couleur et peut être ajusté à la hausse pour s'ajuster à la demande. Est également mise en place une réserve volumique pour les volumes excédant le BIC, qui devra être remplacée annuellement si elle n'est pas consommée.

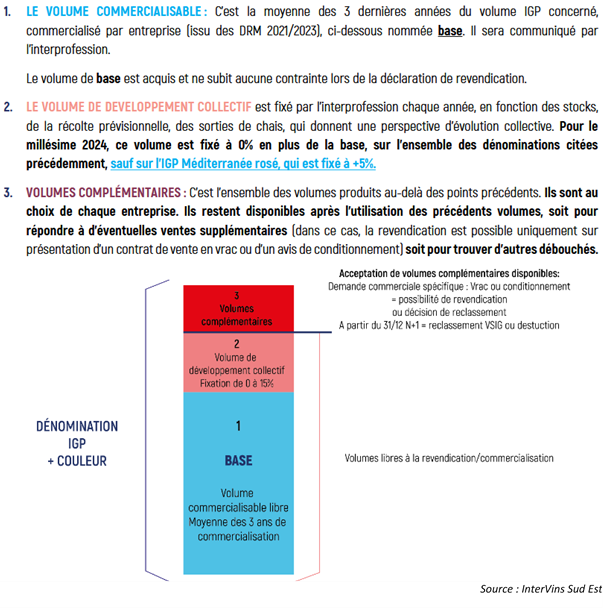

Enfin, citons la mise en place du volume individuel de production commercialisable certifié (VIP2C) d'Intervins Sud Est pour l'IGP Méditerranée. Il s'agit d'un dispositif à trois étages : volumes commercialisables, volumes de développement collectif et volumes complémentaires.

Recommandation : Généraliser les dispositifs de régulation des volumes commercialisables à l'échelle des interprofessions.

e) Des évolutions positives attendues de l'adoption prochaine du « Paquet vin »

À la suite de la conjonction de crises ayant impacté la viticulture européenne, le commissaire européen Janusz Wojciechowski a mis en place un groupe de haut niveau (GHN) chargé de réfléchir à l'avenir de la viticulture et d'identifier les leviers nécessaires à son maintien et son développement. Ce groupe s'est réuni quatre fois entre le 11 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, date d'approbation des conclusions, qui ont donné lieu, le 28 mars 2025, à une proposition143(*) de la Commission européenne, le « paquet vin », de modification des règlements européens relatifs à la PAC, pour mettre en oeuvre, en avance de phase du calendrier normal de discussion de la prochaine programmation PAC, les évolutions proposées par le GHN.

Dans sa contribution écrite, la Cnaoc se montre tout à fait satisfaite des propositions : « Il faut souligner la très grande satisfaction de la filière et d'EFOW (homologue Cnaoc en Europe) sur le texte qui est à la hauteur des attentes des producteurs AOC et IGP. Ce texte répond à un objectif central : créer une boîte à outil pour mieux réguler nos marchés. »

Dans sa contribution écrite, le Masa confirme la satisfaction française en la matière.

Les avancées qui devraient être actées sont notamment relatives à une meilleure gestion du potentiel de production, ce dont les vignobles français et européens ont particulièrement besoin. Le règlement prévoit notamment une prolongation de la durée de vie des autorisations de replantations, qui passerait de trois à huit ans144(*), permettant de réaliser des arrachages temporaires, de même que la suppression des sanctions existantes en cas de non-utilisation de ces autorisations. Figure également la possibilité de fixer à 0 % la délivrance d'autorisations de plantations nouvelles dans certaines régions nécessitant une adaptation du potentiel de production. Enfin, est prévue la modification de l'article 216 de l'OCM145(*) pour ouvrir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures d'arrachage définitif volontaire en cas de crise justifiée.

En outre, le paquet vin va étendre aux ODG la possibilité (limitée aux interprofessions actuellement) de réaliser des actions de promotion de l'oenotourisme, stratégie de diversification abordée dans la suite de ce rapport.

Il entend également donner mandat à la Commission européenne pour simplifier les obligations d'étiquetage et notamment le développement du QR code, demande forte de la profession, notamment portée par la Cnaoc, qui y voit le moyen, outre l'intégration simple des informations obligatoires, de communiquer autour de l'identité du produit dans toutes les langues.

La publication du règlement est prévue pour début 2026, et devrait permettre aux pouvoirs publics et aux filières de disposer d'outils supplémentaires précieux, qui ne se résument pas à de l'arrachage.

Si l'ensemble de ces outils sera absolument nécessaire à la sortie de crise du vignoble français, le soutien de l'État, notamment financier, demeure indispensable. Dans un contexte de finances publiques particulièrement dégradées, ce soutien ne doit pas, ne doit plus, s'opérer sans condition.

2. Un accompagnement indispensable de l'État, mais plus sans condition

a) Un soutien indéniable de l'État à la filière

Les rapporteurs tiennent à rappeler que l'État a toujours été présent pour venir en soutien de sa filière viticole.

Dans sa réponse au questionnaire de la mission, le Masa chiffre à « plus d'un milliard d'euros » les aides publiques exceptionnelles accordées à la filière, entre 2020 (crise Covid) et le début de l'année 2025.

En 2020, la Commission européenne a autorisé un soutien à hauteur de 269 M€ visant à :

· mettre en place un dispositif « distillation de crise » pour 211 M€, financé à hauteur de 84 M€ par des crédits nationaux, le reste par le fonds européen agricole de garantie (Feaga) ;

· instaurer une aide au stockage privé de 58 M€, financée à 45 M€ nationalement.

En 2021 et 2022, l'éligibilité au régime des calamités agricoles a été exceptionnellement ouverte aux viticulteurs non assurés, face à l'ampleur des pertes de production, pour un coût d'environ 100 M€. Une aide pour les entreprises de l'aval a également été accordée pour un montant de plus de 118 M€, de même qu'un dispositif de prise en charge de cotisations sociales, à hauteur, pour la viticulture, de près de 90 M€. C'est notamment cet épisode de gel qui est à l'origine de la réforme des outils d'assurance récolte.

En 2023 et 2024, un nouveau dispositif de distillation de crise a été mis en place, pour un coût de 200 M€, dont 80 M€ financés sur fonds nationaux, et dont le Masa souligne que la négociation avec la Commission européenne aura été très difficile. Cette mesure a permis de distiller 2,7 Mhl, alors que le besoin exprimé était de 4,4 Mhl, ce qui est considérable, et alors même que les récoltes de 2022 et 2023 pouvaient être qualifiées de « normales », au regard de l'historique de production du vignoble, témoignant d'une véritable crise de la commercialisation.

En 2023, un fonds d'urgence pour les viticulteurs les plus touchés par les aléas climatiques a été mis en place, pour un coût de 80 M€.

En 2023-2025, un dispositif d'arrachage sanitaire de vignes en Gironde a été mis en place, dans le double cadre de la lutte contre la flavescence dorée et de la déprise agricole, aggravant la dissémination de la maladie. Ce dispositif est double, avec un volet financé par l'État et accompagné d'une obligation de renaturation sur 20 ans, et un volet financé par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), sans obligation de renaturation. Le coût pour les finances publiques est de plus de 30 M€.

Pour les années 2024-2025, une aide à la réduction définitive du potentiel viticole a été mise en place, dans le cadre d'un régime européen désormais échu mis en place pour soutenir l'économie européenne face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le coût pour l'État s'élève à plus de 104 M€.

Ces deux dispositifs d'arrachage ont ainsi permis d'arracher environ 9 200 ha pour le premier, et 26 279 pour le second. Environ 80 % des surfaces arrachées se concentrent sur trois régions à savoir l'Occitanie, le Bordelais et la vallée du Rhône.

Enfin, en 2025, deux fonds d'urgences ont été mis en oeuvre. Le premier, doté de 9 M€, vise à apporter un soutien de trésorerie aux jeunes viticulteurs installés depuis moins de cinq ans et en difficultés économiques en raison de l'accumulation des aléas climatiques, le second, d'un million d'euros, vise à apporter un soutien spécifique à l'arrachage de vignes mères de porte-greffes pour les pépiniéristes viticoles.

Cette longue liste d'aides, à laquelle il faut ajouter des dispositifs de droits communs pour lesquels les viticulteurs sont éligibles (aménagements fiscaux et sociaux transversaux pour faire face aux conséquences de la crise du Covid notamment), permet de constater que, d'une part, la filière viticole française se trouve bel et bien placée dans une crise forte, nécessitant un soutien annuel selon diverses modalités, et, d'autre part, que l'État, donc le contribuable, a été au rendez-vous de la solidarité nationale à l'égard de cette filière majeure que personne ne souhaite voir s'effondrer.

b) L'indispensable poursuite du soutien public, mais non sans condition

Au regard de la situation dans laquelle la filière viticole se trouve, il est évident, et absolument nécessaire que la solidarité nationale trouve de nouveau à s'exprimer. Dans certains territoires, il s'agit d'éviter l'effondrement de pans entiers d'une filière sinistrée par les aléas climatiques et déstabilisée par les mutations économiques. Il ne s'agit pas que de soutenir une filière, il s'agit de soutenir des territoires entiers dont une bonne partie de l'histoire et du dynamisme repose sur la viticulture et ses nombreux opérateurs, allant de l'amont de la production à l'aval de la distribution.

Toutefois, les rapporteurs considèrent que les efforts qui seront demandés au contribuable doivent s'accompagner d'un effort réciproque de la filière.

Aussi, ils proposent que les futurs dispositifs de distillation et d'arrachage soient systématiquement pensés ensemble : il n'est plus envisageable, pour une exploitation, de recourir massivement à la distillation de crise sans remise en cause de la stratégie et, éventuellement sans dispositif concomitant d'arrachage. Il ne s'agit pas de procéder systématiquement à de l'arrachage en cas de distillation, les rapporteurs considèrent cette option comme l'option du « dernier recours », mais à tout le moins de définir des contours d'une stratégie globale, et imposer, lorsque cela est pertinent, des mesures d'arrachage en l'échange de financement de mesures, coûteuses, de distillation.

Comme indiqué précédemment, le bilan de la dernière distillation de crise menée en 2023-2024 s'élève à près de 2,7 Mhl distillés, ce qui est considérable, mais par rapport à un besoin exprimé de 4,4 Mhl. En conséquence, comme l'ont affirmé de nombreux acteurs auditionnés, « les chais sont toujours pleins », et il y a fort à parier qu'une nouvelle campagne s'avère nécessaire. Elle devra être menée en contrepartie de mesures d'arrachage pour les exploitations en situation de surproduction chronique.

De plus, une réflexion semble à mener sur la nature des plants de vigne arrachés. En toute logique, des arrachages de plusieurs milliers d'hectares devraient avoir un impact immédiat sur le niveau de la récolte suivante. La réalité est plus nuancée puisqu'arracher des vignes productives n'a pas le même effet qu'arracher des vignes anciennes et peu productives. Si l'État devait financer de nouvelles mesures d'arrachage, il serait légitime qu'il ait son mot à dire sur la nature de ces arrachages.

Recommandation : Conditionner les futures aides à la distillation à la réalisation d'une analyse du positionnement et des débouchés et, le cas échéant, à l'obligation d'arrachage, temporaire ou permanent, d'une partie des surfaces ; et mener une réflexion locale sur le type de vigne qu'il convient d'arracher.

L'accompagnement de l'État ne saurait en outre se résumer à l'engagement de crédits budgétaires. Il doit accompagner la filière dans ses efforts vis-à-vis d'une meilleure compréhension de la demande.

* 118 Rendement des AOP en vin rouge pour le premier graphique, et rendement des AOP en vin blanc pour le second.

* 119 Contribution écrite du conseiller agricole de l'ambassade de France en Australie.

* 120 Contribution écrite du conseiller agricole de l'ambassade de France en Espagne.

* 121 Source OIV.

* 122 Voir notamment : https://www.vitisphere.com/actualite-105 056-crise-viticole-en-italie-syndicats-et-gouvernement-a-la-recherche-de-solutions-.html et https://www.vitisphere.com/actualite-104 812-face-au-declin-de-la-demande-litalie-doit-repenser-sa-politique-viticole-selon-luiv.html

* 123 Union réunissant environ 800 entreprises italiennes générant 85 % des exportations nationales.

* 124 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

* 125 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

* 126 Les montants peuvent varier selon les années, même si les ordres de grandeur restent similaires

* 127 Sur les précédents exercices, le niveau de consommation de cette aide est aux alentours de 100 M€

* 128 Ces deux propositions feront l'objet de développements infra.

* 129 Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « SAINT-JOSEPH » homologué par arrêté du 4 juillet 2024, publié au JORF du 7 juillet 2024.

* 130 F. BARTHE, « Autorisations et contrôle des plantations viticoles », Revue de Droit rural, n° 458, Décembre 2017, dossier 17.

* 131 Décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, en particulier art. 35 et suivants.

* 132 Proposition de résolution européenne n° 298 du 10 février 2011 sur le régime des droits de plantation de vigne déposée par MM. Gérard César et Simon Sutour.

* 133 Ibidem.

* 134 Exposé des motifs du Règlement (CEE) n° 454/80 du Conseil, du 18 février 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché vitivinicole et le règlement (CEE) n° 338/79 établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.

* 135 Article 2 du règlement (CEE) n° 348/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant des mesures visant à adapter le potentiel viticole aux besoins du marché.

* 136 Exposé des motifs du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole.

* 137 Il y a lieu ici de relever, comme le fait par ailleurs le Conseil, que si les interdictions de plantation sont devenues le principe pendant quelque temps, il n'en reste pas moins que cette interdiction constitue une atteinte importante au droit de propriété qui doit ainsi être dûment justifiée par un impératif d'intérêt général.

* 138 La tonalité change toutefois avec la réforme de l'OCM vin de 2008. Cette fois, si le législateur européen estime que les conditions de levée de l'interdiction des plantations ne sont pas réunies, de telle sorte que l'interdiction doit être maintenue jusqu'au 31 décembre 2015. Celui-ci insiste sur la nécessité que cette interdiction soit, après cette date, « définitivement levée afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché. ».

* 139 Avant l'abandon du principe d'interdiction, en 2016, (voir infra), il ressort de la dernière règlementation alors en vigueur que les plantations étaient autorisées s'ils elles étaient couvertes par :

• un droit de plantation nouvelle ;

• un droit de replantation ;

• un droit de plantation prélevé sur une réserve.

Enfin, le règlement OCM de 1999 avait prévu un système de réserve nationale ou locale. Cette réserve, existant en parallèle des droits de plantation et de replantation, pouvait se voir attribuer ces droits ainsi des droits de plantation nouvellement créés. En France, cette réserve sera instituée en 2002, et gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).

* 140 L'exposé des motifs du règlement précise en effet que « La décision de mettre fin à l'interdiction transitoire de plantation de vigne au niveau de l'Union est justifiée par le fait que les principaux objectifs visés par la réforme de l'organisation du marché viticole de l'Union de 2008 ont été atteints, notamment la fin des excédents structurels de la production vinicole, qui existaient de longue date, l'amélioration progressive de la compétitivité du secteur viticole dans l'Union et le fait qu'il est de plus en plus orienté vers le marché (...) ».

* 141 Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

* 142 Article 63 du règlement OCM unique.

* 143 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur viticole et pour les produits vinicoles aromatisés.

* 144 En l'état du droit, et suite à un décret du 31 juillet 2025, un viticulteur dispose de cinq ans pour demander une autorisation de replantation et trois ans pour ensuite replanter. Avec l'extension de trois à huit ans de la durée prévue pour replanter, le paquet vin permettrait de passer d'un total de huit à 13 ans entre la demande initiale et la replantation effective. La durée d'une autorisation simple de plantation demeurerait de trois ans.

* 145 Cet article 216 dispose que « Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés ».