III. ASSURER UNE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE

A. LE BESOIN DE TRAVAILLER SUR LES VARIÉTÉS, L'IRRIGATION ET LES SOLS

1. Les cépages et variétés résistants sont un levier de résilience face au changement climatique

a) Malgré leur intérêt certain, les cépages et variétés résistants demeurent sous-employés dans le vignoble français

La sélection variétale est un levier prometteur de résilience pour la filière viticole à l'heure où le changement climatique entraîne une modification des conditions de production dans les vignobles français et où l'accélération de ses manifestations conduira irrémédiablement les viticulteurs à recomposer l'encépagement (composition variétale) de leur exploitation. En fonction des terroirs, de leurs conditions pédoclimatiques et des impacts observables du changement climatique, les vignerons rechercheront différentes caractéristiques : un débourrement plus tardif (éclosion des bourgeons) ; un développement suffisant d'inflorescences et de fleurs ; une meilleure résistance au stress hydrique ; une véraison plus tardive (maturation des baies).

Dans cette recomposition à venir de l'encépagement, les cépages résistants298(*) doivent être mobilisés. Un cépage résistant regroupe l'ensemble des variétés de vigne destinées à la production vinicole présentant des résistances aux principales maladies, ravageurs, événements climatiques extrêmes. Elles s'obtiennent par croisement entre variétés de vignes traditionnelles ou par hybridation avec des espèces de vignes différentes.

La diffusion des cépages et variétés résistants demeure à ce jour malheureusement confidentielle. En effet, d'après l'Inrae, en 2025, 23 variétés résistantes sont plantées en France sur les 35 inscrites au Catalogue officiel des variétés de vigne. Elles représentent une superficie de seulement 2 700 hectares, soit environ 0,35 % de la surface viticole française.

Par comparaison, l'Italie a planté 3 600 hectares soit environ 0,5 % de sa surface viticole, la Suisse et l'Allemagne ont, quant à elles, planté respectivement sur 570 ha et 4 000 ha, soit environ 4 % de leur surface viticole. La France est donc en retard sur ses voisins européens et ses concurrents.

Les variétés les plus représentées en France sont le Floréal (841 ha) et le Souvignier gris (841 ha) qui, à elles seules, couvrent 60 % de la surface plantée en variétés résistantes. Viennent ensuite l'Artaban (243 ha), le Soreli (214 ha), le Vidoc (205 ha), le Muscaris (82 ha), la Cabernet cortis (70 ha), le Voltis (61 ha) et le Sauvignac (46 ha). Quinze autres variétés sont plantées sur les 165 ha restants299(*).

Depuis 2018, l'Inao, dans le cadre du dispositif « Vifa » (variétés d'intérêt à fins d'adaptation), permet aux ODG l'expérimentation de ces cépages et variétés pendant 10 ans sur une surface maximale de 5 % de l'exploitation expérimentatrice et une incorporation jusqu'à 10 % dans les assemblages de vins commercialisés sous AOP. En 2025, selon l'Inao, une trentaine d'AOC bénéficient de cette procédure, représentant la moitié de la production française. D'après l'IFV, 91 % des ODG prévoient d'accompagner la restructuration de leurs vignobles avec du matériel végétal plus résilient au changement climatique. Pourtant, les chiffres ne témoignent pas encore d'une réelle dynamique autour de ces variétés.

Les 4 et 5 septembre 2025, à l'occasion de leur déplacement dans l'Aude et l'Hérault, les rapporteurs ont rencontré des viticulteurs très attachés à leur offre en AOP et IGP, mais aussi produisant de la variété Floréal. Le domaine visité indiquait avoir vendu l'intégralité de ses stocks. Cela illustre qu'une demande est possible pour ces nouvelles variétés.

En outre, visitant le centre expérimental de la chambre d'agriculture de l'Aude du domaine de Cazes à Alaigne, ils ont pu constater que les coûts d'intervention annuels en produits phytopharmaceutiques entre une variété résistante (Souvignier Gris) et une variété traditionnelle (Chardonnay) ont un delta très important. En effet, l'indice de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) de la variété Chardonnay est de 13,3 tandis qu'il est de 2 pour le Souvignier Gris, ce qui explique qu'en 2020, le coût d'intervention à l'hectare (coût des produits d'entretien, des tracteurs et des pulvérisateurs automatiques ainsi que de la main-d'oeuvre tractoriste) pour le Chardonnay était de 609 euros, alors qu'il était de 97 euros pour le Souvignier Gris. Les suivis réalisés en 2024 dans le cadre de l'observatoire national du déploiement des cépages résistants (OsCaR) attestent du potentiel des variétés résistantes pour la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques avec une réduction moyenne de 80 % de l'IFT fongicide par rapport à la référence nationale 2019300(*).

Les cépages et variétés résistants permettent ainsi aux vignerons non seulement de réduire leur empreinte environnementale, en accord avec le plan Écophyto301(*), mais aussi de réaliser des économies substantielles.

L'intérêt majeur que constituent les cépages et variétés résistants a justifié l'intervention de la recherche publique, là où historiquement, l'innovation variétale traditionnelle était plutôt à l'initiative des pépiniéristes producteurs qui, de sélections en croisements, aboutissaient à des variétés possédant un gène (monogénétique) ou plusieurs (polygéniques) résistant à certaines pathologies (oïdium et mildiou).

Mais face à l'accélération des besoins en diversification variétale, l'État, via notamment l'Inrae302(*), a impulsé une démarche de sélection à grande échelle afin de parvenir au pyramidage (cumul) des gènes résistants. Par exemple, trois projets scientifiques soutenus par l'Inrae ont permis d'accroître les connaissances sur les variétés les plus à même d'être sélectionnées pour développer des variétés de cépages résistants : VitAdapt303(*), GreffAdapt304(*) et celui du centre de ressources biologiques de la vigne de Vassal-Montpellier305(*).

La mobilisation de ces ressources scientifiques dote ainsi la France d'un atout unique pour proposer une diversification de son encépagement, illustrée par les résultats de l'important programme ResDur306(*). Les rapporteurs constatent que cet atout demeure sous-exploité.

En complément, un suivi sanitaire a été mis en place par l'Inrae et l'IFV en 2017, grâce à la création de l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants (« OsCaR »). Il assure un suivi auprès des vignerons cultivant ces nouvelles variétés afin d'étudier l'efficacité des résistances génétiques face aux évolutions des agents pathogènes. En effet, l'oïdium et le mildiou présentent un fort potentiel évolutif leur permettant de contourner la résistance. Pour assurer un suivi sanitaire, l'Observatoire bénéficie d'un réseau de parcelles d'observation et d'un dispositif d'alerte pour identifier rapidement d'éventuels comportements anormaux.

Les cépages et variétés résistants sont par ailleurs confrontés à des procédures d'autorisation de commerce du matériel végétal et de plantation de vignes laborieuses ralentissant leur déploiement.

b) Le déploiement des cépages et variétés résistants, s'il est peut-être ralenti par les indispensables phases d'expérimentation, peut s'intensifier par l'accompagnement de la restructuration des vignobles ainsi qu'une meilleure diffusion des connaissances

On recense actuellement près de 330 variétés de vigne inscrites au catalogue national. En moyenne, six demandes d'inscription sont déposées par an. L'inscription au catalogue permet d'attribuer une autorisation de mise sur le marché au niveau de l'UE des bois et plants de vignes307(*) des variétés évaluées officiellement dans le respect des obligations européennes en la matière308(*).

En France, les inscriptions sont faites à la suite d'une procédure particulièrement longue, nécessaire, mais de moins en moins compatible avec l'urgence du changement climatique. En effet, l'obtenteur ou le représentant du cépage doit déposer une demande de classement définitif309(*) devant FranceAgriMer310(*). Le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (Geves)311(*), est chargé de s'assurer que la variété, d'une part, se conforme au protocole d'examen « DHS »312(*) (distincte, homogène et stable) et, d'autre part, réussisse les épreuves « Vate » (Valeur agronomique, technologique et environnementale). Les évaluations sont conduites dans des centres d'expérimentation spécialisés ou des exploitations viticoles de production sur une durée maximale de 10 ans. En cas de refus du classement définitif, il est obligatoire de procéder à la destruction des ceps à l'échéance de la durée maximale d'expérimentation313(*).

Si les tests sont satisfaisants, l'inscription au Catalogue est effectuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à la suite de l'avis d'experts de la section vigne du comité technique permanent de la sélection314(*) (CTPS). Par la suite, la création de clones et de semences est soumise à l'approbation315(*) de FranceAgriMer, autorité nationale en charge du contrôle de la production et de la certification du matériel végétal des pépiniéristes et des obtenteurs316(*). Ainsi, la commercialisation de ce matériel (bois et plants) est possible au sein de l'Union européenne uniquement après, premièrement, inscription au catalogue d'un État membre de la variété, deuxièmement, certification du matériel commercialisé par FranceAgriMer, puis enfin, délivrance d'un passeport sanitaire européen317(*) délivré également par FranceAgriMer318(*).

Afin d'accélérer le rythme de plantation des cépages résistants, il existe un régime dérogatoire319(*) : le classement temporaire qui autorise la plantation « en conditions réelles » et non en centre spécialisé, sur le territoire d'un pays de l'UE d'une variété non inscrite au catalogue national ou étant inscrite sur celui d'un autre État membre de l'UE. Néanmoins, cette plantation est subordonnée à l'organisation de son étude pendant 5 à 10 ans afin d'acquérir les données nécessaires à la démonstration de l'adaptation de la variété ou du cépage aux objectifs de production du bassin viticole.

L'inscription de nouveaux cépages n'est donc pas aisée et prend du temps. Si le temps de la recherche est important, et pour partie incompressible, les rapporteurs soulignent qu'une fois le cépage inscrit, il convient d'encourager son adoption.

Dans cette perspective, le levier des aides à la restructuration du vignoble, présentées supra, pourrait être mobilisé. Les ODG et les interprofessions pourraient quant à elles en assurer une promotion plus active.

Premièrement, en matière d'aide à la restructuration, les conseils de bassin pourraient avoir un rôle plus actif de diffusion des variétés et cépages résistants. En effet, ils sont chargés de fixer les priorités de leur bassin dans le cadre des orientations de FranceAgriMer pour l'élaboration et la mise en oeuvre, notamment, de la restructuration du vignoble320(*). Les rapporteurs recommandant que seuls les plans collectifs de restructuration puissent faire l'objet d'une aide (voir supra), les comités de bassins pourraient davantage inciter à orienter ces plans dans le sens d'un déploiement plus ambitieux des cépages résistants.

En outre, une bonification des aides accordées dans le cadre des plans collectifs intégrant ces cépages pourrait être envisagée, de manière à soutenir et encourager l'innovation.

Les conseils de bassin viticole

Il s'agit de l'instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production. Recouvrant l'organisation des filières au niveau régional, les bassins viticoles représentent les aires traditionnelles de production et des zones d'appellation (AOC, IGP, VSIG). Les missions et la composition des conseils de bassin sont depuis le décret du 27 décembre 2017321(*) fixées aux articles D. 665-16 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ces instances visent à assurer une cohérence régionale en matière de politique publique, de gestion des aides et de dialogue avec l'administration.

Les conseils de bassin, parmi leurs différentes missions, se prononcent en particulier sur les éléments suivants :

- l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

- la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

- la question du potentiel de production ;

- la réflexion sur la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

Il existe 10 conseils de bassin viticole : Alsace-Est, Aquitaine, Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, Champagne, Charentes-Cognac, Corse, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, Val-de-Loire-Centre et Vallée-du-Rhône-Provence.

Deuxièmement, les cépages résistants en France doivent bénéficier d'une meilleure diffusion auprès des exploitants, qui ne les connaissent encore que trop peu. Les ODG ont ici un rôle à jouer. Pour dissiper les doutes des viticulteurs, en 2025, l'Inao participe au projet Vitilence, piloté par l'Institut français de la vigne et du vin et coordonné par FranceAgriMer, qui vise à mettre en contact les ODG avec des « démonstrateurs territoriaux » qui peuvent être, entre autres, des organismes de recherche, des instituts et centres techniques liés aux filières concernées ou des entreprises, afin de présenter diverses solutions d'adaptation au changement climatique aux producteurs. L'Inao encourage ainsi la mise en place d'animateurs territoriaux dédiés à des expérimentations viticoles (microvinification) afin d'accompagner les viticulteurs dans la recherche des nouvelles variétés et cépages qui correspondraient aux qualités organoleptiques recherchées.

Enfin, les rapporteurs notent que les stratégies de commercialisation des vins issus de ces nouvelles variétés ne peuvent reprendre celles des vins traditionnels. En effet, elles requièrent un changement de posture auprès des négociants et des consommateurs afin de valoriser une nouvelle orientation de l'encépagement français. Le projet européen Horizon Europe « GrapeBreed4IPM » coordonné par l'Inrae a déjà pu identifier ce frein qui limite la valorisation du potentiel qualitatif des nouvelles variétés. En la matière, les interprofessions, incluant l'aval de la filière, ont un rôle à jouer.

Recommandation : Donner une impulsion forte au développement des variétés résistantes aux aléas climatiques et sanitaires en :

- proposant à l'Inao d'augmenter la surface maximale d'expérimentation et d'incorporation, respectivement à 10 % et 15 %, dans le cadre de son dispositif variété d'intérêt à fin d'adaptation ;

- bonifiant l'aide octroyée au titre de la restructuration du vignoble aux plans collectifs intégrant des cépages ou variétés résistants ;

- invitant les ODG à faire connaître auprès de leurs membres les cépages résistants notamment par l'intermédiaire des démonstrateurs existants ;

- menant une réflexion commerciale, au sein des interprofessions, pour donner de l'élan aux vins issus de nouvelles variétés.

2. Maintenir la viticulture dans les territoires les plus difficiles par l'irrigation raisonnée, la restructuration des sols et l'accompagnement économique

a) Une irrigation de la vigne en augmentation, non par confort, mais par nécessité

Les pouvoirs publics sont conscients du défi que représente la gestion durable de l'eau à des fins agricoles. Ainsi qu'évoqué précédemment, les épisodes de sécheresse sont des événements climatiques conjoncturels qui entraînent une raréfaction de l'eau éprouvant les sols et la flore. L'étude prospective du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan réalisée en 2025 projette que d'ici 2050, l'ensemble du territoire national connaîtra progressivement une situation de stress hydrique chronique, lorsque la disponibilité en eau sera inférieure à la demande. La même étude prévoit, sur la même période, qu'en résultera une augmentation des besoins en eau en agriculture chaque été, attisée par le phénomène d'évapotranspiration des végétaux et des sols. Le Masa anticipe que cette hausse des besoins en eau d'irrigation entraînera des tensions sur les différents usages de la ressource322(*).

S'agissant de la viticulture, la vigne étant pourtant traditionnellement non irriguée, l'irrigation a connu un certain essor, devenant un outil de pilotage323(*), surtout sur le pourtour méditerranéen324(*). L'IFV a identifié les deux principales sources de prélèvements d'eau directs de la filière correspondant d'une part, à l'irrigation des vignes et, d'autre part, aux opérations en cave325(*).

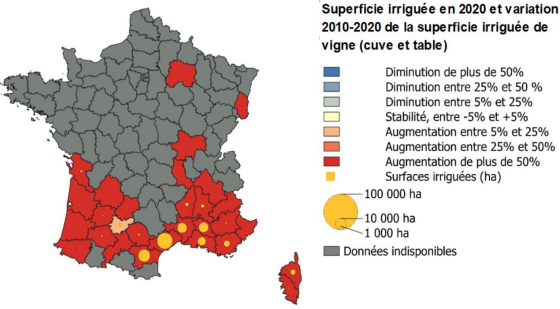

L'analyse par l'Inrae326(*) des données du recensement agricole de 2020 transmis par le Masa aux rapporteurs permet d'observer l'essor de l'irrigation viticole : d'une part, le nombre d'exploitations viticoles pratiquant l'irrigation a quasiment doublé, avec une hausse de 86 % par rapport à 2010, ce qui représente 11 % des viticulteurs en 2020 contre 5 % en 2010 et, complémentairement, les surfaces de vignes destinées à la vinification irriguées ont été multipliées par 2,6 entre 2010 et 2020. Selon le recensement agricole, 91 % des exploitations recourant à l'irrigation et 96 % des surfaces irriguées se situent dans le bassin hydrographique du Rhône-Méditerranée et en Corse en 2020.

Source : L'irrigation en France, États des lieux 2020 et évolutions, S. Loubier, A. Scotti et G.Pignard

La prise en considération des tensions en matière d'usage de l'eau par les pouvoirs publics a permis l'impulsion d'un service d'information et de recensement des déficits hydriques. En 2023, après les conséquences de la sécheresse de l'été 2022, la plateforme Vigieau a été mise en place pour permettre d'assurer l'accessibilité et la transparence de l'information sur l'état des restrictions d'eau en France. Son site internet permet ainsi de connaître l'ensemble des restrictions d'usage de l'eau décidées par le préfet sur un département donné. Par ailleurs, certains territoires sont identifiés au sein des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)327(*) en raison de leur « déséquilibre quantitatif structurel en eau » correspondant à des situations dans lesquelles les prélèvements sont tels qu'ils menacent le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Source : étude prospective sur l'eau du

Haut-Commissariat au Plan 2025 :

L'étude

prospective du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan

réalisée en 2025

L'irrigation est devenue une question clef pour la viticulture de demain et il existe plusieurs leviers de financement.

L'ensemble des aides apportées par les pouvoirs publics en matière d'irrigation doivent respecter les conditions d'éligibilité européenne visant, entre autres, à soutenir uniquement les investissements qui ne portent pas préjudice à l'environnement329(*) et à atteindre les objectifs de conservation des eaux330(*). Dans ce cadre, la mise en place d'un système d'irrigation est éligible aux interventions autorisées en faveur de l'économie de la gestion de l'eau dans le secteur du vin331(*).

Au niveau national également, le Masa porte un fonds hydraulique agricole332(*) visant à financer des solutions de modernisation et de développement des infrastructures hydrauliques permettant d'améliorer la résilience hydrique d'exploitations agricoles. Ce fond est prévu par la mesure n° 21 du plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau (dit « plan eau ») annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023. Abondé de 20 M en 2024, renouvelé en 2025, et, selon les documents budgétaires disponibles, en 2026333(*), il a déjà permis de financer 51 projets dont 3 en partie destiné à l'irrigation viticole334(*).

Au niveau local, les collectivités régionales peuvent financer des projets hydrauliques dans le cadre du volet régional du PSN dont elles ont la responsabilité (le plan stratégique régional) en mobilisant leur budget propre et le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Les agences de l'eau financent quant à elles, uniquement des projets visant soit à économiser l'eau335(*) pour réduire les prélèvements dans les milieux naturels, soit à mobiliser des ressources de substitution aux prélèvements dans les territoires en déséquilibre structurel.

La région méditerranéenne est à l'avant-garde de l'adaptation de la viticulture à la hausse des températures par une irrigation raisonnée, une sécurisation des ressources hydriques et la recherche de solutions écologiques.

Les bassins viticoles du pourtour méditerranéen connaissent en effet une situation très préoccupante. La vulnérabilité climatique de leurs exploitations les a amenés à intégrer de nouvelles solutions d'adaptation dans un contexte d'accès à l'irrigation raisonnée, à la suite de l'ouverture des cahiers des charges AOP à l'irrigation336(*).

La Cnaoc observe, dans sa contribution écrite, que le modèle en AOP Côtes-de-provence est peu consommateur d'eau : 22 % du vignoble sont irrigués, soit 2,7 % des surfaces agricoles irriguées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En outre, les exploitations concernées sont équipées à 95 % en goutte-à-goutte.

En 2024, face aux terribles incendies dans le sud de la France, le Masa a lancé le plan « Agriculture climat Méditerranée » (PAM)337(*) visant à accompagner la diversification des productions et l'adaptation des territoires aux enjeux climatiques sur les 5 régions les plus concernées par les impacts du dérèglement climatique du climat méditerranéen. La filière viticole y est mobilisée au sein « d'aires agricoles de résilience climatique ». Par exemple, en Occitanie, en février 2025, cinq projets viticoles ont été retenus concernant des plans collectifs de stratégie d'adaptation au changement climatique338(*).

L'initiative régionale peut être à l'origine de projets très ambitieux, à l'image du réseau de canaux Aqua Domitia. Les rapporteurs tiennent à souligner l'intérêt de cet ouvrage pour la pérennité de la viticulture locale. Celui-ci, décidé par le conseil régional d'Occitanie, est conçu pour interconnecter l'eau du Rhône avec les ressources existantes sur les territoires côtiers du Gard à l'Aude. Son objectif est d'assurer le développement agricole et économique de ces territoires en diminuant la pression sur les ressources hydriques locales. La réalisation des cinq premiers maillons, sur les 6 initialement prévues, s'est achevée en 2022. En 2024, la région Occitanie a lancé une étude d'opportunité et de faisabilité pour un projet d'extension du projet Aqua Domitia jusqu'au département des Pyrénées-Orientales339(*).

Le projet Aqua Domitia est un projet ancien, et les rapporteurs ne peuvent que déplorer qu'à l'époque des premières études de dimensionnement des besoins et, par suite, du réseau à bâtir, trop peu d'exploitations viticoles ne se soient manifestées, témoignant d'un manque de vison à long terme sur les conséquences du dérèglement climatique.

Enfin, de nécessaires adaptations techniques et règlementaires ont déjà été mises en oeuvre, à l'instar du décalage du 15 août au 15 septembre de la date à partir de laquelle l'irrigation des vignes à raisin de cuve est interdite340(*). Cette évolution tient compte des remontées des viticulteurs soumis à une diversité de situations climatiques selon leur géographie et leur encépagement341(*).

Dans sa contribution écrite, l'Inrae mentionne en outre l'unité expérimentale de Pech Rouge (UEPR), chargée de développer la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation de la vigne342(*) afin de remédier aux conflits d'usage résultants des déficits hydriques en limitant les prélèvements dans les ressources naturelles. Cette solution, quasiment inexistante en France, a contrario d'autres pays343(*), offrirait un outil supplémentaire de sécurisation hydrique de la viticulture. Les rapporteurs ne peuvent qu'encourager son développement.

b) Apporter l'eau à chaque exploitation est illusoire, c'est pourquoi la résilience des vignobles doit être soutenue par une recherche dynamique en faveur des alternatives à l'irrigation

Il est indispensable d'encourager le développement des alternatives à l'irrigation pour favoriser la résilience globale de la viticulture.

L'eau est une ressource à maintenir dans les vignobles pour assurer la viabilité des sols. Des adaptations visant à sauvegarder la santé des sols sont déjà référencées à l'exemple des stratégies de couverture du sol par enherbement qui produisent de nombreuses externalités positives344(*), préviennent l'impact des intempéries et limitent la pression des ravageurs, mais limitent le rôle de pare-feu de la vigne.

Par ailleurs, une démarche de restructuration des sols se déroulant sur plusieurs années, jusqu'à la reconstruction de la vie organique, un accompagnement par un financement européen paraît pertinent par souci d'équité entre les viticulteurs qui auront accès à l'irrigation, le cas échéant partiellement financée via le PSN, et ceux qui n'y auront pas accès.

À ce titre, parmi les 13 types d'interventions possibles dans le secteur du vin prévues par la règlementation européenne345(*), les rapporteurs constatent le choix des pouvoirs publics et de la filière de ne pas ouvrir au sein du PSN346(*) une intervention relative « à la conservation des sols ». Une réflexion sur l'ouverture d'un financement européen pour les viticulteurs semble ici à mener dans le cadre du prochain PSN.

Dans sa contribution écrite, la Cnaoc a, en outre, souligné la nécessité de soutenir, sans hiérarchisation, les méthodes d'hydrologie régénérative (retenues naturelles, valorisation des eaux de ruissèlement...), le développement des solutions inspirées de l'agroforesterie347(*), le déploiement des cépages résistants et, enfin, des programmes de formation agroécologique. C'est effectivement la diversité des possibilités d'adaptation qui permettra de répondre, pour partie, à la diversité des situations des vignobles français.

Au surplus les rapporteurs tiennent à rappeler que la question du financement de la prévention des aléas climatiques paraît centrale. La commission des affaires économiques a déjà eu à souligner, en matière d'élevage, que la prévention est trop souvent le parent pauvre des politiques publiques. Or, il est souvent plus économe de « prévenir » plutôt de que de « guérir ».

Des expérimentations ont déjà été menées, et les rapporteurs souhaitent prendre les exemples de la grêle et du gel.

La grêle est en effet un des aléas climatiques dont les dommages peuvent être désormais grandement réduits par l'installation de filets paragrêles. En 2022, une étude de l'IFV348(*) constate que pour un coût d'installation de 15 000 euros à l'hectare, les filets diminuent les dégâts de grêles sur les grappes de 89 % en fréquence et de 98 % en intensité. L'étude observe également des effets positifs pour assurer la résilience du vignoble face au changement climatique dont une augmentation de l'ombrage et une protection contre les maladies cryptogamiques.

Cette voie est d'autant plus à explorer que l'usage de filets paragrêles est désormais possible sous régime d'appellation. En effet, après une expérimentation bourguignonne de 3 ans, l'Inao a permis en 2018 l'usage de filet paragrêle monorang dans des cahiers des charges AOP349(*).

Le gel printanier constitue aussi un aléa climatique majeur pour la viticulture, qui connaît une fréquence et une intensité renforcées sous l'effet du changement climatique350(*). Si l'élévation des températures en hiver contribue à diminuer le nombre de jours avec une température négative durant cette saison, ce réchauffement progressif conduit en retour à une avancée de la date de débourrement (éclosion des bourgeons) des vignes351(*). Cette évolution sera géographiquement diverse sur le territoire352(*) : ainsi, le risque de gel printanier destructeur augmentera dans les vignobles continentaux de Bourgogne et de Champagne, se stabilisera dans l'Ouest, tandis qu'il diminuera sur le pourtour méditerranéen353(*).

Les épisodes de gel tardif, pouvant anéantir le rendement annuel d'une exploitation, sont par définition très coûteux, notamment pour les finances publiques lorsque des dispositifs de soutien, comme en 2021 et 2022, sont mis en place (voir supra)354(*).

Or, là encore, des méthodes de prévention se développent. Dans sa brochure n° 27355(*), l'IFV relève l'existence de méthodes indirectes et directes de protection de la vigne contre le gel : d'une part, le cadre de conduite de l'exploitation (emplacement de la parcelle, taille des branches tardive356(*), choix du cépage) et, d'autre part, l'acquisition de matériels ou la réalisation de prestations de brassage d'air et de chauffage. En 2019357(*), L'IFV a réalisé un décompte du coût d'acquisition et des prestations de certaines opérations dont, entre autres, l'installation d'une tour antigel fixe358(*) (? 10 000 €/ha), le passage d'un hélicoptère (? 200 €/h/ha), l'installation d'un aspirateur à air froid (de 13 000 à 26 000 €), l'aspersion d'eau (? 0,27 €/l de vin359(*)) ou encore l'allumage de bougies nocturnes360(*) (? 0,49 €/l de vin).

Si ces investissements représentent un coût non négligeable, les rapporteurs soulignent, comme pour la grêle, que soutenir ces investissements, dans les zones les plus à risque, par exemple via des dépenses de guichet, constituerait peut-être une source d'économies à moyen terme au regard des dispositifs d'indemnisation a posteriori toujours mis en place par l'État.

La règlementation européenne permet, en outre, l'octroi d'une aide publique nationale à l'investissement en faveur de l'acquisition de matériels de protection contre les aléas climatiques361(*). Celle-ci est également mentionnée au sein du PSN362(*). Des dépenses de guichet sont donc possibles pour soutenir ces investissements.

En outre, une meilleure association des viticulteurs à la prévention des conséquences du changement climatique - notamment par la mise en place de paiements pour services environnementaux (PSE), reconnaissance légitime à l'égard de ceux qui s'inscrivent dans une démarche, souvent difficile, d'évolution des pratiques - semble nécessaire.

À ce titre, le plan biodiversité du 4 juillet 2018 a permis la mise en place d'une expérimentation de PSE destinée aux agriculteurs à partir de 2020. Ce dispositif du ministère de la transition écologique (MTE) et des agences de l'eau, prévu jusqu'en 2027, vise à valoriser et inciter les actions en faveur de l'environnement au moyen d'une enveloppe de 170 M€ sur la période 2020-2024363(*). Deux catégories de services environnementaux sont distinguées : d'une part, la gestion des structures paysagères (haies et mares) et, d'autre part, la gestion des systèmes de production agricole (couverts végétaux et ressources agroécosystèmes). En 2024, le MTE a identifié environ 3 500 agriculteurs engagés dans un PSE sur l'année en cours. La rémunération de l'agriculteur intervient après l'atteinte des objectifs observée annuellement sur les parcelles concernées sur une période de 5 à 7 ans. Cette expérimentation gagnerait sans doute, après son évaluation, à être étendue.

Reconnaître le rôle actif du viticulteur dans la lutte contre la diminution de la biodiversité implique également de reconnaître les situations inégales selon les régions cultivées face au changement climatique.

Les rapporteurs soulignent à ce titre l'existence d'un mécanisme de soutien déjà mis en place au niveau national pour d'autres filières agricoles, à savoir l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN)364(*), intervention prévue dans le PSN365(*) en tant que mesure de soutien à l'agriculture dans les zones où les conditions d'exploitation sont difficiles (altitude, pente et climat).

Cette aide vise à compenser une part du différentiel de revenu engendré par des contraintes naturelles ou spécifiques (surcoût qui en découle) pour lutter contre le risque de déprise agricole dans ces territoires. Le PSN mentionne, en sa faveur, une évaluation démontrant l'efficacité de l'ICHN pour stabiliser les revenus des exploitations bénéficiaires366(*).

Cependant, l'ICHN n'a pas été pensée, à l'origine, pour la viticulture, qui est donc exclue du dispositif367(*). C'est pour cette raison que les conseils interprofessionnels des vins du Pays d'Oc, dans leur contribution écrite, sollicitent la reconnaissance des zones méditerranéennes dans la future PAC comme soumises à un handicap climatique à la suite de la multiplication des incendies et des sécheresses. Si « les zones méditerranéennes » constituent sans doute des zones trop larges, avec, en leur sein, une variété de problématiques, les rapporteurs soulignent qu'une réflexion semble à mener à l'avenir sur les contours de ce que pourrait être une indemnité compensatoire de handicap climatique. En effet, maintenir la viticulture dans certaines zones spécifiques sera, à l'avenir, si difficile qu'elle relèvera davantage d'un engagement du viticulteur pour son territoire que d'un calcul économique rationnel. Cet engagement doit être reconnu et rémunéré.

Des réflexions prospectives sont donc à mener, pour imaginer les soutiens de demain aux viticulteurs désireux de poursuivre les traditions viticoles de leurs territoires.

Recommandation : Porter au niveau européen l'ambition de rendre les activités de restructuration des sols éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

* 298 Selon la contribution écrite de l'Inrae, on use traditionnellement du terme de « cépage » pour désigner l'ensemble des variétés du genre Vitis vinifera, destinées à la production du vin (raisin à cuve). Le terme de « variété » peut être utilisé pour désigner les hybrides résistants issus des croisements de Vitis vinifera avec d'autres espèces, nord-américaines et asiatiques, du genre Vitis.

* 299 D'après la note technique nationale de 2025 rédigée par le comité de pilotage de l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants (OsCaR).

* 300 D'après la note technique nationale de 2025 rédigée par le comité de pilotage de l'OsCaR.

* 301 La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides prévoit que les États membres doivent adopter des plans d'action nationaux, concrétisés en France par le plan Écophyto II+.

* 302 Article R.831-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 303 Le projet VitAdapt a été mis en place, en 2009, dans l'objectif d'identifier les réactions de 52 cépages à différentes conditions de culture reproduisant les conséquences du changement climatique sur les sols, la résistance à certains pathogènes, l'irrigation et la température.

* 304 Le projet GreffAdapt a débuté en 2015 pour étudier, de façon similaire à VitAdapt, la réaction des variétés de porte-greffes afin d'identifier les variétés les plus intéressantes pour les proposer aux viticulteurs.

* 305 Le centre de ressources biologiques de la vigne de Vassal-Montpellier est un conservatoire des ressources génétiques de la vigne ouvert en 1949. Il dispose d'une collection scientifique de matériel viticole unique qui permet à ses chercheurs de documenter chaque variété recensée pour répondre aux demandes des scientifiques et des sélectionneurs.

* 306 Le programme ResDur (RESistance DURable) de l'Inrae a accompagné le développement de douze nouvelles variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium correspondant à des qualités organoleptiques recherchées : Artaban, Vidoc, Floreal et Voltis, inscrites au catalogue officiel en 2018 ; cinq nouvelles variétés résistantes : Coliris N, Lilaro N, Sirano N, Selenor B, Opalor B en 2022 ; et enfin trois nouvelles en 2024 : Calys N, Exelys B et Artys B. L'Inrae estimait le coût du programme à 411 000 euros par an en 2020.

* 307 La commercialisation est régie par les articles R. 661-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 17 juin 2020 NOR AGRG2014549A, qui font transposition de la directive du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériaux de multiplication végétative de la vigne (68/193/CEE). Les conditions sanitaires de production sont quant à elles prévues par le règlement 2016/2037 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.

* 308 Dans le respect des objectifs fixés par la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968.

* 309 Article 2 de l' Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve.

* 310 Article 5, Ibid.

* 311 Article 1er de l'arrêté du 28 février 1990 NOR : AGRP9000416A.

* 312 Les normes « DHS » sont fixées par la directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne. Selon la contribution écrite de l'Inrae, les demandes d'examen sont à déposer devant le Geves, les examens sont réalisés par l'Inrae et nécessitent une période d'observation minimale de 3 ans.

* 313 Article R.661-33 du code rural et de la pêche maritime.

* 314 Article D.665-14 du code rural et de la pêche maritime.

* 315 Article R.661-25 du code rural et de la pêche maritime.

* 316 En conformité avec les articles 1er et 2d du règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.

* 317 Document officiel utilisé pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union (y compris pour une circulation à l'intérieur de chaque État membre), et attestant que ceux-ci respectent les dispositions règlementaires européennes relatives à la santé des végétaux issus du règlement n° 2016/2031/UE et du règlement d'exécution N° 2017/2313/UE.

* 318 Article R. 251-16 du code rural et de la pêche maritime : « En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25 ».

* 319 Article 3 de l' Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve.

* 320 Article D.665-16-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 321 NOR : AGRS1719528D.

* 322 Contribution écrite du Masa.

* 323 Hernan Ojeda et Nicolas Saurin, L'irrigation de précision de la vigne : méthodes, outils et stratégies pour maximiser la qualité et les rendements de la vendange en économisant de l'eau, Innovations Agronomiques, Inrae, 2014.

* 324 Léonie Cambrea, Christophe Lafon et Laurent Mayoux, En direct des territoires - L'irrigation de la vigne en ex-Languedoc-Roussillon : un potentiel de production maintenu par les économies d'eau, Sciences Eaux & Territoires, Inrae, 2020.

* 325 Selon la contribution écrite de l'IFV, le prélèvement d'eau en cave est principalement dû au nettoyage du matériel et est sujet à forte variabilité (entre 1L et 10L d'eau par litre de vin). S'agissant de l'irrigation, le prélèvement d'eau à la vigne varie autour de 600 m3/ha/an (ou 60 mm/ha/an).

* 326 Contribution écrite du Masa et le rapport de l'Inrae accessible sur le lien suivant : L'évolution de l'irrigation en France.

* 327 Le régime des Sdage est codifié aux articles L.212-1 à L.212-2-3 du code de l'environnement. Les Sdage sont des documents de planification de l'eau dans les 6 bassins hydrographiques français. Ils permettent d'identifier les territoires nécessitant des actions de gestion structurelle de l'eau pour prévenir ou réduire les épisodes de sécheresse. Pour exemple, au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a la particularité d'être située sur trois bassins hydrographiques (Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne, Seine-Normandie), sont identifiés 20 territoires328 comme étant en déséquilibres quantitatifs.

* 329 Article 5,6, 73,74 et 105 du Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

* 330 Fixés dans la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

* 331 Les interventions en faveur de l'irrigation dans le secteur du vin sont prévues au Chapitre 3, section 4, article 58, §1, m), i) du règlement (UE) 2021/2115.

* 332 Contribution écrite du Masa.

* 333 Projet annuel de performance 2026 - 149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

* 334 Contribution écrite du Masa.

* 335 Article L.213-9-2 du code l'environnement.

* 336 Contribution écrite de la Cnaoc.

* 337 Contribution écrite du Masa.

* 338 Les Aires Agricoles de Résilience Climatique (AARC) en Occitanie | DRAAF Occitanie.

* 339 Contribution écrite du Masa.

* 340 Décret n° 2023-735 NOR : AGRT2318049D du 8 août 2023 relatif à l'irrigation des vignes, consécutif des travaux du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique.

* 341 Contribution écrite du Masa.

* 342 Réutiliser les eaux usées pour irriguer la vigne | Inrae.

* 343 Selon la contribution écrite de l'Inrae, cette pratique est très développée en Israël (90 % des eaux traitées sont réutilisées et 70 % de ces volumes servent à l'irrigation des cultures), aux États-Unis (surtout en Californie et Floride), en Australie (40 % d'eaux usées traitées réinjectées dans le réseau d'eau potable), et dans plusieurs pays européens, tels que l'Italie et l'Espagne (où respectivement 8 % et 14 % des eaux usées traitées sont réutilisées).

* 344 Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al.. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des oenologues et des techniques viticoles et oenologiques, 2021, 178, pp.24-26. ?hal-03 130 035?.

* 345 Article 58, m), v) du règlement 2021/2115.

* 346 58.01 du PSN - 2023-2027.

* 347 Selon le Masa : « L'agroforesterie est l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle. (...) En principe, l'arbre, par son système racinaire, crée des conditions dans les couches profondes du sol qui favorisent l'alimentation en eau et en minéraux des cultures de surface. Les techniques agroforestières permettent de disposer les arbres afin que ceux-ci favorisent au maximum les cultures et rentrent le moins possible en compétition avec elles. »

* 348 Lien vers l'étude de l'IFV.

* 349 « Les viticulteurs peuvent maintenant utiliser des filets anti-grêle - La Revue du vin de France ».

* 350 Sgubin G., Swingedouw D., Dayon G., García de Cortázar-Atauri I., Ollat N., Pagé C., Van Leeuwen C., 2018. The risk of tardive frost damage in French vineyards in a changing climate.

* 351 Selon l'IFV, la vigne est sensible au gel dès l'apparition des jeunes feuilles en raison de leur composition en eau. Lors d'un épisode de gel, ces feuilles brunissent et se dessèchent.

* 352 Vigne, vin et changement climatique.

* 353 Ibid ; Sgubin G., et al. (2018).

* 354 Indemnisations pour un total de 100 M€ pour les finances publiques, auxquelles il convient d'ajouter les prises en charge de cotisations sociales, pour un montant de 90 M€.

* 355« La grêle et le gel de printemps : comment s'en protéger ? n°27 - Institut Français de la Vigne et du Vin ».

* 356 D'après N. Ollet et J-M. Touzard « Vigne, vin et changement climatique » dans les zones les plus gélives, une taille tardive permet de retarder le débourrement et donc la fenêtre de risque, elle a, en revanche, des conséquences importantes sur le rendement.

* 357 IFV, Ibid. Les chiffres sont à mettre en considération avec la hausse des prix consécutives à l'accélération de l'inflation depuis 2019.

* 358 Il est à noter que les tours antigel fixes génèrent une nuisance sonore de 70 à 100 dB à 300 m.

* 359 Calculs réalisés une base de rendement de 50 hl/ha.

* 360 Pour trois nuits avec une base de 4 heures d'allumage par nuit.

* 361 Article 73 du règlement 2021/2115.

* 362 73.01 du PSN - 2023-2027.

* 363 Paiements pour services environnementaux publics | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique.

* 364 Article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime.

* 365 Prévues dans le règlement (UE) n° 1305/2013 aux articles 31 et 32.

* 366 Épices, ADE, 2017, Évaluation ex post du programme de développement rural hexagonal (PDRH). Programmation Feader 2007/2013, rapport pour le MAA, cofinancé par le Feader, Paris.

* 367 Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées. NOR : AGRT2305083A.