B. LE BESOIN DE MOBILISER ET DE SOUTENIR LES PARTENAIRES DU MONDE VITICOLE

1. Renforcer les soutiens bancaires et assurantiels

Les rapporteurs souhaitent mentionner l'importance de premier ordre du soutien bancaire, au moment même où de nombreuses exploitations ou coopératives sont en situation financière fragile, voire dégradée.

Aussi, ils ont tenu à interroger le Crédit agricole (CA). Sa contribution écrite, souligne « la détérioration de la rentabilité des exploitations viticoles, les prix de vente en dessous des coûts de production, l'augmentation des stocks, la dégradation des notations bancaires, l'augmentation des besoins de trésorerie, la diminution des demandes de financements d'investissement et une augmentation des défaillances d'entreprise. »

Face à cette situation, les rapporteurs ont eu des retours parfois mitigés du terrain s'agissant du soutien bancaire. Le CA a quant à lui mis en avant les dispositifs mis en oeuvre pour la filière, notamment des crédits de soutien à la trésorerie ou encore l'action de la caisse régionale du Languedoc en faveur plus spécifiquement du secteur coopératif.

Les rapporteurs n'ont pas suffisamment d'éléments pour porter une appréciation complète et étayée de l'état du soutien bancaire, mais souhaitent néanmoins rappeler que celui-ci est central et complémentaire du soutien de l'État. Dans le cadre d'une relation de confiance, parfois ancienne, avec son établissement, le viticulteur est en droit d'attendre du soutien dans les moments délicats de la vie économique de son exploitation. Les banques, quant à elles, demeurent des établissements privés et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'action des pouvoirs publics, mais plutôt venir en appui avec volontarisme.

Finalement, comme les rapporteurs aiment à le rappeler, la solution vient toujours de la coopération et de la relation de confiance qui devraient s'établir entre les acteurs.

Enfin, les rapporteurs souhaitent souligner l'enjeu, pour les exploitations agricoles, de pouvoir bénéficier de la flexibilité permise par les offres quasi-fonds propres, qui peuvent utilement se combiner à des prêts à taux zéro dans le cadre d'une installation par exemple. En effet, chacun sait que s'installer en pleine crise nécessite courage et soutien, notamment financier.

La question de la séparation de l'endettement pour l'acquisition du foncier et de l'endettement visant à réaliser les indispensables investissements dans l'exploitation, se pose, tant le prix des terres, dans certains vignobles, est devenu un frein majeur à l'installation.

Concernant l'assurance, les rapporteurs sont convaincus que la diffusion de l'assurance récolte demeure tributaire de la double question de la moyenne olympique368(*) et du taux de franchise. Lorsqu'une exploitation, comme dans l'Aude ou les Pyrénées-Orientales, connaît quatre aléas climatiques en cinq ans, on comprend aisément que les modalités de calcul de l'indemnisation posent problème.

Dans sa contribution écrite, le Masa confirme avoir avancé, au niveau européen, sur la problématique de la moyenne olympique puisque « la proposition de la Commission européenne vise à étendre la période de référence pour le calcul de la moyenne olympique de cinq à huit ans, en particulier pour les cultures pérennes, mais aussi pour les autres situations où une période de cinq ans est inadéquate. Un allongement de la période de référence utilisée permet un meilleur lissage du rendement historique retenu pour l'exploitation, notamment en cas de succession de mauvaises années ».

Si la perspective de passer d'une référence de cinq à huit ans va dans le bon sens, les rapporteurs considèrent qu'une réflexion plus globale sur le dispositif devrait être menée, d'autant que la viticulture n'est pas la seule filière à entretenir des griefs contre l'assurance récolte. Aussi, au regard de la complexité et de l'importance du sujet, ils suggèrent le lancement d'une mission, qui pourrait par exemple être confiée au CGAAER, dans le but d'objectiver la situation et de proposer des pistes d'amélioration de la réforme. En l'état, l'objectif de 60 % de terres assurées en viticulture d'ici 2030, inscrit au tableau annexé à la loi, paraît bien éloigné.

Recommandation : Saisir le CGAAER dans le but de mener une mission d'évaluation sur la mise en oeuvre de l'assurance récolte en viticulture et les mesures permettant d'en accroître l'efficacité et la diffusion.

2. Afin d'assurer la résilience climatique du vignoble français, il est nécessaire d'assurer, en amont, la pérennité des pépiniéristes viticoles

a) Les pépiniéristes viticoles sont le premier maillon de la chaîne de production des vins et souffrent également de difficultés climatiques et économiques

La profession occupe le premier maillon de l'activité viticole en permettant la création et le renouvellement des vignobles. L'activité de pépiniériste viticole consiste à produire puis commercialiser de jeunes plants de vigne, des boutures greffables et des greffons369(*). La filière, qui s'est développée au XIXe pour produire des variétés résistantes à l'invasion du phylloxéra370(*), est un acteur historique contribuant à la pérennité de l'activité viticole européenne371(*). À l'échelle nationale, la surface agricole utilisée (SAU) dédiée à la pépinière viticole couvre 4 000 hectares de vignes mères372(*) en pépinières, ce qui correspond à 0,017 % de la SAU nationale.

La filière française bénéficie d'une renommée internationale en raison de la qualité de son savoir-faire et de la diversité des cépages produits. En 2023, les exportations de bois et de plants représentaient 24,3 M€373(*).

Malgré ce dynamisme apparent, la filière connaît une crise étroitement liée à celle de la viticulture en France, subissant les mêmes aléas climatiques extrêmes et les conséquences de la politique de réduction du potentiel de production viticole. Cette dynamique fragilise l'exercice de la profession. En huit ans, selon les chiffres de la fédération française de la pépinière viticole (FFPV), le nombre de pépiniéristes viticoles a connu une baisse de 25 %, de 546 producteurs en 2016 à 407 en 2024.

La production et le coût des plants de vigne

Le processus de production commence au sein des centres de prémultiplication gérés par l'IFV et ses partenaires locaux374(*), cultivant uniquement les variétés renseignées au catalogue officiel des variétés de vigne375(*), pour fournir aux pépiniéristes le matériel végétal viticole (greffons et porte-greffes). La section vigne du CTPS certifie les caractères génétiques et l'état sanitaire du matériel végétal produit.

Le pépiniériste peut mettre en vente ses plants de vigne dès que le greffon soudé à un bois de vigne (porte-greffe) a développé un réseau racinaire suffisant pour la plantation en vignoble. Son prix de vente est déterminé en premier lieu, par la rémunération de la main-d'oeuvre (chargée de la production, de la traçabilité, du stockage et de la commercialisation), en deuxième lieu, par les coûts des ressources mobilisées (paillage, cirage, conditionnement, produits phytosanitaires) et, en dernier lieu, par le coût du matériel végétal (greffons, porte-greffes).

Le coût d'achat pour le viticulteur dépend du volume commandé (dicté par la densité de sa culture, variant régionalement) et des variétés commandées. En 2025, le coût moyen pour un hectare était, selon la FFPV, de 20 000 euros.

L'accélération des événements climatiques extrêmes éprouve les pépinières. Tout d'abord, le dérèglement climatique accentue les principaux risques pesant sur le végétal que sont le déficit hydrique et la contamination sanitaire. En effet, les variations de température et de précipitation par rapport aux moyennes de saison modifient le cycle de croissance des plants de vigne. La multiplication des événements climatiques extrêmes (grêles, gelées tardives, canicules) endommage également la production de la filière. En outre, ces variations climatiques favorisent la propagation de maladies et de parasites affectant la durée de vie et la qualité des plants produits.

S'agissant des déficits hydriques, l'accès à l'irrigation s'est affirmé comme la priorité des pépiniéristes. En effet, les très hautes chaleurs sont particulièrement nocives pour les jeunes plants qui nécessitent un arrosage régulier après greffage au printemps et jusqu'à la fin de l'été. La soudure du greffon et le développement racinaire du porte-greffe sont très sensibles à cette régularité. En outre, certaines opérations spécifiques de multiplication (prégermination376(*), forçage377(*)) se déroulent en chambre chaude ou en serre et nécessitent un contrôle augmenté de l'humidité.

Or, au 1er août 2025, la plateforme Vigieau recensait 31 départements au niveau de gravité maximum de sécheresse « crise » et 17 départements en alerte renforcée. Si des arrêtés préfectoraux relatifs à des restrictions d'irrigation limitent l'irrigation agricole générale et mentionnent bel et bien une prise en compte de l'irrigation des cultures des jeunes plants via un mode d'irrigation localisé (micro-aspersion et gouttes à gouttes)378(*), les pépiniéristes sont dès lors confrontés à la nécessité d'investir dans des systèmes économes d'irrigation. L'achat et la mise en place de systèmes de goutte-à-goutte, de stockage d'eau pluviale, de sondes tensiométriques379(*) représentent parfois, selon la FFPV, un coût d'investissement trop élevé pour les petites et moyennes structures. L'attention à ces structures mérite d'être renforcée.

b) De la bonne santé des pépiniéristes viticoles dépend la bonne santé de la viticulture

La filière a déjà beaucoup investi dans des techniques de prévention des aléas climatiques, notamment dans la mise en place de filets de protection contre le gel, des abris contre les tempêtes, le paillage des sols pour prévenir les déficits hydriques. Néanmoins, elle alerte aussi, dans sa contribution écrite, sur les risques que représente la réduction constante de l'usage des traitements phytosanitaires pour la santé des futurs plants et la pérennité de certaines techniques de culture. La production biologique est en outre mise en difficulté en raison de la réduction des traitements disponibles à base de cuivre380(*).

Or les pépiniéristes viticoles sont nécessaires au déploiement à grande échelle des cépages résistants, leur savoir-faire étant indispensable à la multiplication des variétés encore peu présentes en France. Les nouvelles variétés développées en particulier par les programmes scientifiques, comme ResDur (Inrae), présentent une quantité limitée de matériel végétal381(*). En 2024, selon FranceAgriMer, le parc de vignes mères était composé, en effet, à 90 % de 10 variétés seulement382(*). Il est donc nécessaire de développer un potentiel de diversification des cépages disponibles pour les viticulteurs.

Cependant, la tendance actuelle est à la réduction du potentiel productif du parc de vignes mères de porte-greffes des pépiniéristes pour s'adapter à la demande déclinante de la filière viticole383(*). À ce titre, en 2025, face aux difficultés économiques des pépiniéristes viticoles, le Masa a ouvert un dispositif d'aide exceptionnelle pour l'arrachage des vignes mères dont le montant forfaire est fixé à 3 000 euros par hectare arraché pour une enveloppe maximale d'un million d'euros.

Si une aide à l'arrachage pouvait effectivement correspondre à un besoin, une aide de guichet à l'entretien des vignes mères de cépages résistants est tout aussi nécessaire pour inciter et soutenir les pépiniéristes à s'engager dans cette voie, forcément plus coûteuse que la multiplication des plants traditionnels. Sans matériel végétal suffisant, il est en effet inutile d'appeler les viticulteurs à s'engager davantage dans la voie d'avenir que constituent les cépages et variétés résistants.

Recommandation : Apporter un soutien aux pépiniéristes viticoles en :

- développant un « réflexe pépiniériste » au sein des préfectures lors de l'édiction des arrêtés sécheresse ;

- mettant en place une aide financière à l'entretien des vignes mères de cépages et variétés résistants lors des deux premières années de plantation afin de dimensionner le potentiel de production des pépiniéristes.

3. Soutenir, en aval, les distilleries viticoles en crise afin de maintenir une diversification des débouchés des viticulteurs

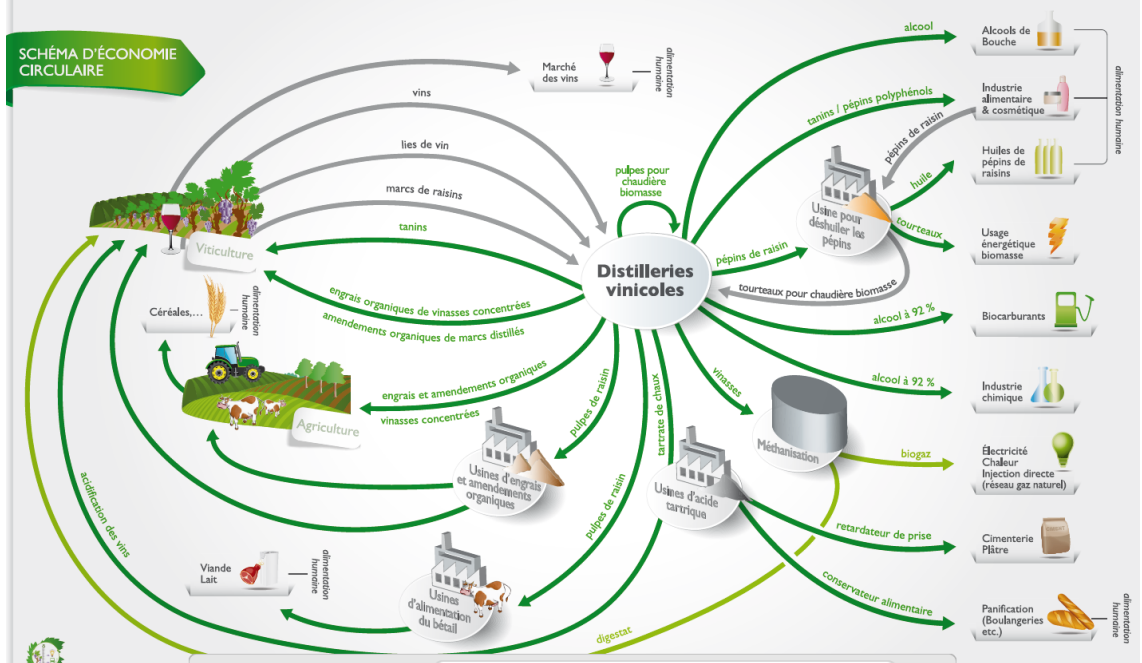

a) Les distilleries viticoles ont un rôle fondamental de valorisation des sous-produits de la viticulture et de régulateur des excédents de production

Les distilleries viticoles françaises collectent, transforment et valorisent les résidus et les sous-produits de la vinification grâce à un processus de distillation reposant sur une séparation des éléments contenus dans le vin et dans les résidus pour en extraire l'alcool au degré de pureté souhaité. Cette distillation permet d'aboutir à la production en plus de 10 produits, dont entre autres : de l'alcool de bouche, de l'huile de pépins de raisin, de l'alcool destiné à la carburation384(*), du tartrate de chaux et des colorants naturels.

Ces produits obtenus permettent d'approvisionner le secteur agricole en engrais, en alimentation de bétails ainsi que l'industrie alimentaire et énergétique en matière première. Ainsi, la distillerie des marcs de raisin385(*), des lies de vin386(*) et du vin permet la fourniture d'alcool à usage industriel (+ de 92 degrés) pour l'industrie, de pépins blancs pour le secteur pharmaceutique, d'acide tartrique pour le secteur de la construction et de la vinasse pour les centres de méthanisation.

Selon la fédération nationale des distilleries coopératives viticoles (FNDCV), entre 650 000 et 980 000 tonnes de marcs frais et entre 760 000 et 1,7 million d'hectolitres de lies de vin sont collectés et distillés par an, ce qui est considérable, à la mesure de l'importance de la filière viticole française. La FNDCV indique que le chiffre d'affaires de cette filière s'élève à près de 200 M€ et emploie directement ou indirectement près de 3 000 personnes. On comptait 40 distilleries viticoles sur la campagne 2022-2023.

Le rôle de ces distilleries est donc au coeur d'une économie circulaire de la filière viticole. Elles permettent aux viticulteurs, premièrement, de traiter les marcs de raisin et les lies de vin en vue de respecter l'interdiction de sur-pressurage des raisins387(*), deuxièmement, d'éliminer la part de pollution dans les matériaux récoltés388(*) et, enfin, de valoriser des sous-produits ou des résidus de vinification.

Source : Contribution écrite de la FNDCV et l'UNDV

Plus encore, les distilleries viticoles sont un rouage essentiel de la régulation du marché vinicole. En effet, le procédé de distillation du vin permet d'éliminer les excédents de production pour les volumes de vins produits au-delà des rendements autorisés. Le volume moyen de vin distillé depuis 2017 est de 18 353 hectolitres, avec un maximum à 183 243 hl (2018/2019) et un minimum à 16 087 hl (2021/2022)389(*).

Cette filière a bénéficié, de 2019 à 2023, d'un dispositif d'aide à la distillation des sous-produits de la vinification destinée aux acteurs qui supportent les coûts de traitement (collecte et distillation). L'aide financée par le Feaga390(*) représentait 0,04 €/kg de marcs et 0,42 €/hl de lies de vin, ramené à l'hectolitre de vin produit ceci correspond à 0,73 % d'aide/hl. FranceAgriMer estime que cette aide est relativement minime comparée aux services rendus en faveur de l'environnement391(*).

Depuis 2023392(*), la distillation peut être intégrée aux programmes de soutien au secteur viticole à titre temporaire pour permettre l'élimination des excédents de production dans le cadre d'une distillation de crise393(*). Cette dérogation a pu être mise en oeuvre, en réaction au déséquilibre, né du contexte international et inflationniste, entre l'offre et la demande sur le marché du vin rouge et rosé394(*) dès la campagne 2023/2024. Les forfaits fixés au versement des producteurs viticoles pour les vins rouges et rosés sont élevés, pour la fourniture des vins en vrac, à 45 €/hl pour les vins sans indication géographique, 65 €/hl pour les indications géographiques protégées et 75 €/hl pour les appellations d'origine protégées, auxquels s'ajoutent 5 €/hl pour les opérations de collecte et de distillation. Ce dispositif a permis l'élimination de 2,7 millions d'hectolitres de vin en 2023 et 2024395(*).

b) Le modèle économique fragile des distilleries viticoles justifie une attention particulière au maintien de leur marché

L'équilibre économique et financier des distilleries est intimement lié aux fluctuations des marchés des alcools et des coproduits. Elles subissent ainsi une perte de rentabilité en raison de l'ouverture à une concurrence agressive de leur débouché principal : l'alcool destiné à la biocarburation. En effet, les biocarburants sont produits à partir de biomasse, et sont utilisés comme complément (en « incorporation ») aux carburants fossiles. En l'absence d'obstacles règlementaires à l'alimentation du marché du bioéthanol à partir d'alcools issus des marcs de raisin et de lies de vins, les distilleries viticoles se sont orientées vers ce débouché prometteur.

En 2024, les biocarburants représentaient 11 % de la consommation primaire d'énergies renouvelables en France396(*). Les trois quarts de cette consommation correspondaient au biodiesel d'origine végétale ou animale, incorporé au gazole fossile ou directement sous forme de B100 pour des moteurs adaptés. Le dernier quart de consommation correspondait à la part des bioessences issues, entre autres, de bioéthanol (produit à partir de la fermentation de sucre naturel), que les distilleries viticoles produisent à partir de résidus viniques.

Selon la FNDCV, les ventes d'alcool représentent le tiers et pour certaines les deux tiers du chiffre d'affaires des distilleries viticoles. Le débouché majeur de l'alcool distillé est la biocarburation qui représente environ 70 à 75 % du chiffre d'affaires des distilleries viticoles au niveau national. En 2023, sur les 13 851 180 hl d'éthanol mis à la consommation en France, 713 000 hl soit environ 5,15 %, sont issus de marcs de raisin397(*).

Or, depuis 2023, les prix de vente sur ce marché ont diminué de 40 % du fait de l'ouverture du marché aux productions d'usines brésiliennes, ukrainiennes, pakistanaises ou chinoises. Les acheteurs se tournent vers ces nouveaux fournisseurs proposant des prix bien inférieurs (? 100 €/hl) aux alcools issus des sous-produits de la vinification (? 145 €/hl). En parallèle, le marché des alcools de bouche, correspondant à la production d'eaux-de-vie de vin, a diminué de 35 à 40 % en volume et de près de 20 % en valeur depuis 2020.

La liste de l'ensemble des matières premières mobilisables de la production des biocarburants est délimitée par l'annexe IX de la directive européenne RED III. Elle dispose que seuls les vins n'ayant pas de débouchés pour la consommation humaine sont autorisés comme matière première à la production de biocarburant398(*). Ainsi, les vins consommables envoyés à la distillation de crise ne relèvent pas de cette catégorisation et, par conséquent, cette production ne peut être vendue une fois distillée sur le marché du bioéthanol, destiné à l'incorporation en biocarburants, pénalisant la filière.

Dans le cadre de cette même directive RED III, l'Union européenne prévoit une augmentation de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, à 42,5 % d'ici 2030 contre 22 % aujourd'hui. En 2019, dans l'objectif d'inciter à l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports, la France, en accord avec le droit européen399(*), s'est dotée d'une taxe à finalité spéciale : la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (Tirib), renommée à partir de 2023 taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans le transport400(*) (Tiruert). Cette taxe est dégressive en fonction de l'atteinte, par les opérateurs, des objectifs cibles de consommation de biocarburants ; lorsque ceux-ci sont atteints, la taxe est nulle.

Le 12 mai 2025, la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a débuté une phase de consultation401(*) d'un projet de remplacement de la Tiruert par un mécanisme règlementaire d'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Irric) qui imposerait à chaque acteur concerné des objectifs spécifiques et mesurables de réduction de l'intensité carbone par filière. Ce changement d'outil de politique publique offre aux acteurs davantage de flexibilité dans le choix de l'investissement technologique le mieux adapté à leur activité.

La conséquence directe pour la filière des distillateurs viticoles est ainsi sa mise en concurrence avec les autres offres, bénéficiant de centres de production et de gisement, bien supérieures aux leurs : biocarburants avancés diesel, biogaz carburant (BioGNV), biogaz avancés essence (processus de fermentation de matières organiques) produits à partir d'autres productions agricoles plus compétitives (céréales, betteraves).

Cette mise en concurrence constitue une menace immédiate pour la survie même de ces petites unités indispensables aux viticulteurs pour la valorisation, obligatoire, de leurs sous-produits. Les distilleries viticoles, rouages indispensables de la transition écologique et énergétique n'ont en effet pas la taille critique pour pouvoir rivaliser avec des structures brésiliennes, ukrainiennes ou encore chinoises. C'est pourquoi les rapporteurs proposent que, dans le cadre du projet Irric, un sous-objectif d'incorporation de biocarburants d'origine vinique soit instauré.

Recommandation : Soutenir les distilleries en insérant dans le projet Irric un sous-objectif d'incorporation de « biocarburants avancés essence d'origine vinique » afin de dimensionner le dispositif pour éviter une concurrence déloyale avec des unités de production massive.

* 368 Moyenne du rendement sur les 5 dernières années en excluant le meilleur et le moins bon rendement de cette moyenne. L'exploitant peut en outre recouvrir alternativement à la moyenne triennale si celle-ci lui est plus favorable.

* 369 Un greffon est une partie vivante d'un végétal insérée dans un autre végétal, appelé porte-greffe, visant à associer les caractéristiques des deux plantes améliorant la résistance aux maladies et la productivité des plants.

* 370 Gilbert Garrier, « Le Phylloxéra. Une guerre de trente ans (1870-1900) », Éd. Albin Michel, Paris, 1989.

* 371 Roger Pouget, « Histoire de la lutte contre le phylloxéra de la vigne en France : 1868-1895 », Paris, Institut National de la Recherche Agronomque, 1990.

* 372 Les vignes mères sont cultivées pour produire les futures boutures de porte-greffes et des greffons.

* 373 La pépinière viticole française consolide ses positions à l'export.

* 374 « En quoi consiste la prémultiplication ? - Institut Français de la Vigne et du Vin ».

* 375 La liste des espèces de plantes cultivées est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 661-4 du code rural et de la pêche maritime.

* 376 La prégermination est un traitement appliqué aux graines avant de les mettre en terre pour accélérer leur germination et favoriser la croissance du futur plant.

* 377 Le forçage est une technique utilisée pour faire pousser des raisins en dehors de leur saison normale de croissance. Elle permet de décaler la période de floraison et ainsi de réduire l'impact du changement climatique sur la production.

* 378 Par exemple l'arrêté préfectoral des Pyrénées-Orientales n° DDTM/SER/2025 du 6 août 2025.

* 379 Les sondes tensiométriques sont des capteurs conçus pour mesurer la disponibilité en eau du sol. Elles permettent de piloter l'irrigation de façon à économiser l'eau.

* 380 Rapport : Partie I, III, B., Des aléas sanitaires aggravés par le changement climatique et la déprise agricole.

* 381 Dans sa contribution écrite, l'Inrae identifie cette limitation des clones et des pieds de vigne comme un frein au déploiement des nouvelles variétés de cépages et de vignes résistants.

* 382 En outre, 43 % des vignes avaient moins de 10 ans, 38 % entre 10 et 24 ans, et 19 % plus de 24 ans. Source : Chiffres clés filière bois et plants de vigne | FranceAgriMer.

* 383 Décision INTV-GECRI-2025-34 et INTV-GECRI-2025-46 du directeur de FAM, Aide à l'arrachage des vignes mères de porte-greffes.

* 384 Les biocarburants et biocombustibles couvrent l'ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Biocarburants | Ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique.

* 385 Selon l'IFV, les marcs de raisin correspondent aux résidus de pressurage des raisins frais.

* 386 Selon l'IFV, les lies de vin correspondent soit aux résidus déposés dans les récipients de stockage du vin, soit à ceux issus de la filtration du vin.

* 387 Annexe VIII, D, § 1 du règlement OCM.

* 388 Selon l'IFV, la distillation des sous-produits du vin contribue à protéger l'environnement en empêchant la libération dans la nature des éléments polluants issus des traitements phytosanitaires et surtout de leur très forte teneur en alcool.

* 389 Contribution écrite de la FNDCV.

* 390 Son budget annuel se composait de 40 M€ de l'enveloppe du PNA 2019-2023 et de 35 M€ par an issue du PSN.

* 391 Contribution écrite de FranceAgriMer.

* 392 Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur viticole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission lien.

* 393 Distillation de crise 2023 | FranceAgriMer.

* 394 Décision FranceAgriMer INTV-GPASV 2023-75 du 29 novembre : info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-53d11dad-0cf3-4196-8403-1e7cb8c1f4a5

* 395 Source : FranceAgriMer.

* 396 Biocarburants | Chiffres clés des énergies renouvelables 2024.

* 397 Contribution écrite de la FNDCV et UNDV.

* 398 d) & k) ; Partie A ; Annexe IX ; D ; Directive (RED III) n° 2018/2001 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

* 399 Article premier de la directive 2020/262/CE du Conseil établissant le régime général d'accise.

* 400 Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.

* 401 Consultation sur le projet de mécanisme incitant à la réduction de l'intensité carbone des carburants (IRICC) | Consultations publiques.