II. ENTRE MUTATION DES CONSOMMATIONS ET CHOCS EXOGÈNES RÉPÉTÉS, UNE FILIÈRE EN CRISE QUI N'A PAS SU ANTICIPER LE MARCHÉ

A. UNE BAISSE MONDIALE DE LA CONSOMMATION TRADUISANT UN CHANGEMENT DE STATUT DU VIN TROP PEU ANTICIPÉ PAR LA FILIÈRE

1. Un déclin continu de la consommation en France et à l'étranger ayant un effet inévitable sur les surfaces cultivées

a) Au pays du vin, une consommation qui s'est effondrée en 60 ans

Le constat d'un déclin de la consommation de vin en France n'est pas nouveau et date de plusieurs dizaines d'années. Le rapport de 2002 de Gérard César en faisait déjà le constat en des termes toujours valables aujourd'hui : « les modes de consommation évoluent, la consommation régulière (27 % des consommateurs) cédant la place à une consommation occasionnelle (63 % des consommateurs), dans laquelle le vin revêt une dimension moins alimentaire, plus festive ». Pourtant, la filière a-t-elle pris la mesure de ce déclin ? Les rapporteurs affirment que non, de même que de nombreux représentants de filières entendus dans le cadre des auditions menées.

Selon les chiffres fournis par FranceAgriMer à la mission, la consommation intérieure taxée, qui regroupe l'ensemble des volumes de vins vendus en France acquittés du droit d'accise, est passée de 39 Mdhl pour la campagne 1985/1986 à moins de 23 Mdhl pour la campagne 2023/2024. La consommation de vin par habitant est passée de 135 litres (l) en 1960 à 41 l en 2023, une division supérieure à trois, ce qui est majeur.

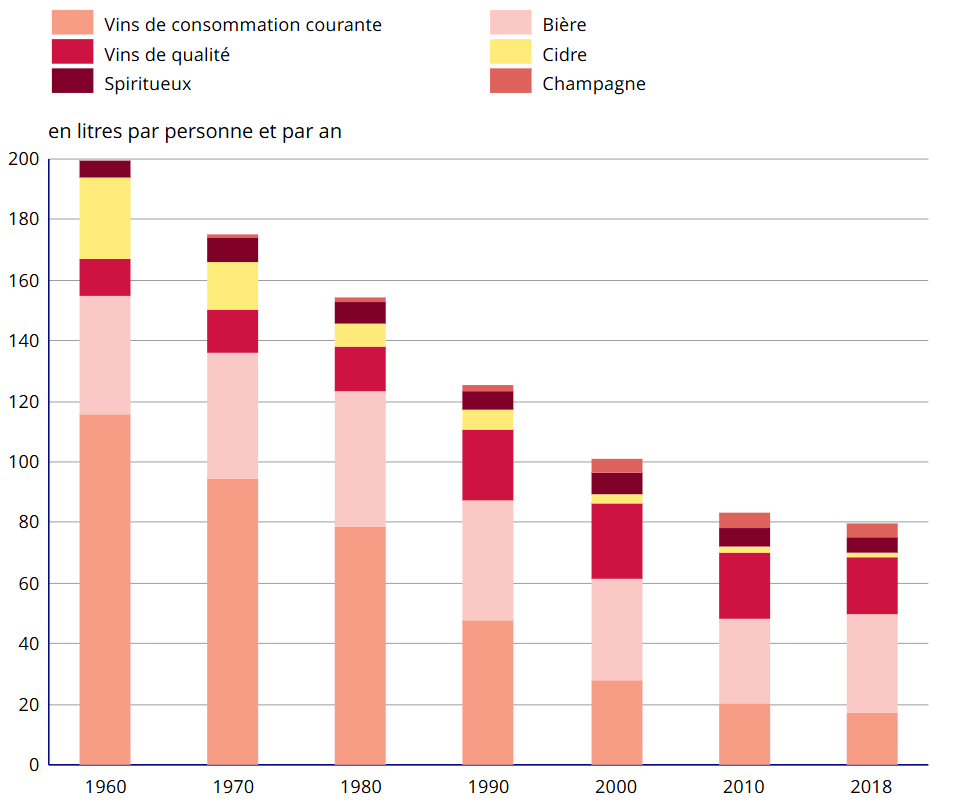

Vin & Société, mobilisant des données Insee, indique dans une étude de 2023 que les Français consommaient en moyenne 200 l tous alcools confondus en 1960, contre 80 l actuellement. Et c'est bien la baisse du vin qui est très majoritairement responsable de cette chute. Sa consommation, très majoritaire en 1960 comme maintenant, a connu une baisse de 70 % depuis 1960, quand les spiritueux et les bières ont connu respectivement une baisse de 9 et 18 %.

La véritable interrogation demeure : jusqu'à quand cette baisse ininterrompue va-t-elle se poursuivre ? En effet, le mouvement ne semble pas terminé et, sachant qu'en 2023, selon les chiffres de l'OIV, la France se place à la troisième place mondiale en matière de consommation de vin par habitant, avec en moyenne 35 litres par an (derrière l'Italie, 36 l, et le Portugal, 52 l), le potentiel de baisse est encore significatif. À titre d'exemple, un Espagnol consomme en moyenne 20 l de vin par an, un Américain, moins de 10 l. Vin & Société, dans la même publication, s'appuyant sur des données de l'observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), montre en outre que depuis 2000, la consommation d'alcool poursuit sa baisse engagée en 1960, avec une diminution de 25 % de la quantité d'alcool mise en vente par habitant en litres équivalents d'alcool pur en 20 ans. Une fois encore, la plus forte baisse se constate pour le vin, avec une baisse de 34 %, soit un tiers, en seulement deux décennies.

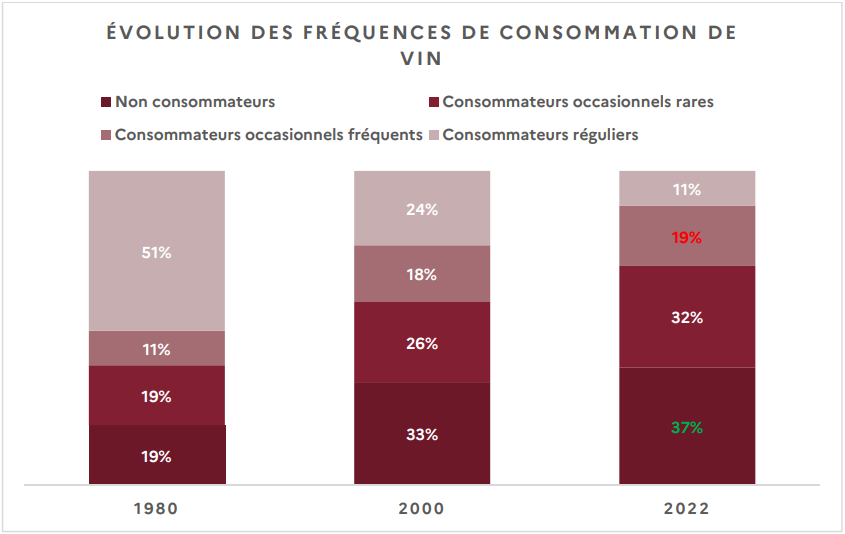

Si la consommation moyenne baisse, la proportion de consommateurs baisse également, passant, selon l'enquête FranceAgriMer sur la consommation de vin en France en 2022, réalisée tous les cinq ans depuis 1980, de 51 % de consommateurs réguliers de vin35(*) en 1980 à 11 % en 2022. En additionnant les consommateurs réguliers et les consommateurs occasionnels fréquents, la proportion se monte à 30 %, contre 62 % en 1980. En parallèle, les non-consommateurs ou occasionnels rares sont passés de 19 % à 37 %, soit plus du tiers de la population. Gérard César, dans son rapport de 2002, alertait déjà : « Si tous les consommateurs devenaient occasionnels, il ne se boirait plus que 12 millions d'hectolitres de vin, contre 30 millions d'hectolitres actuellement. »

Source : FranceAgriMer

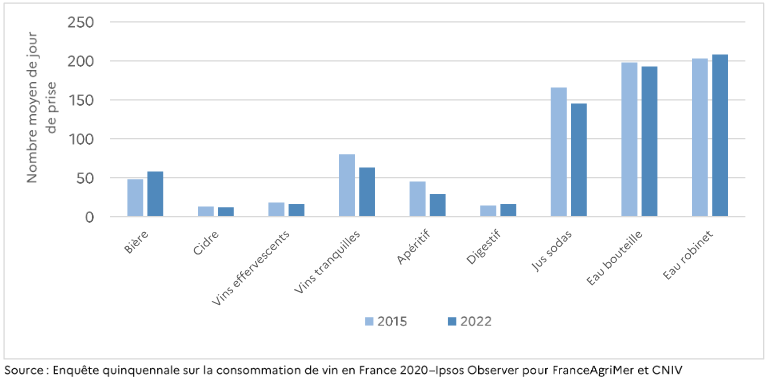

En termes de nombre moyen de jours de prise par boisson, le vin est en recul de 17 jours en 2022 par rapport à 2015, quand la bière connaît une augmentation de 10 jours.

Nombre moyen de jours de prise par boisson

La même enquête bidécennale nous enseigne que la baisse de la consommation d'alcool, et notamment de vin, est plus marquée chez les jeunes de 18 - 24 ans, ce qui a de quoi inquiéter la filière.

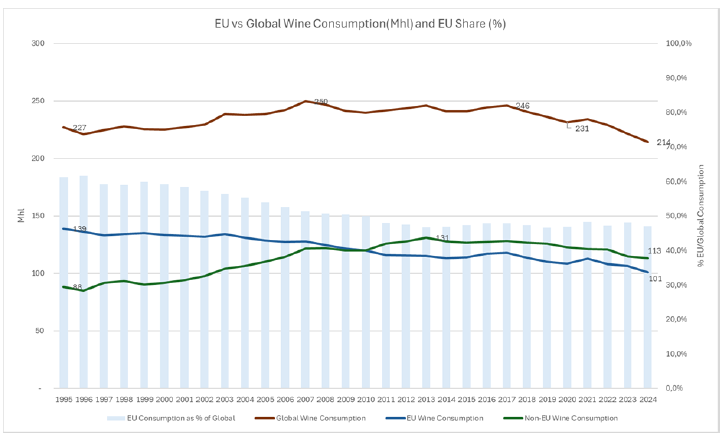

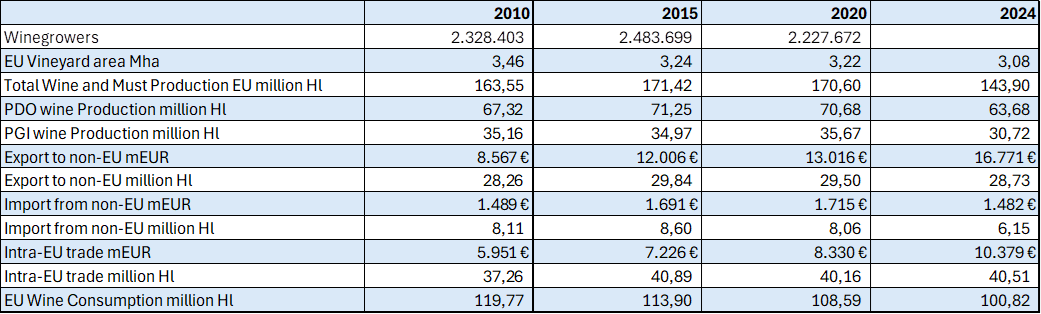

b) Une consommation européenne et mondiale qui décline également

Comme en France, la consommation européenne est en déclin. Selon les chiffres transmis par la Commission européenne, celle-ci était de 101 Mhl en 2024, contre 109 Mhl en 2020, 114 Mhl en 2015 et 120 Mhl en 2010. Cette baisse de la consommation était, jusqu'en 2018, contrebalancée par la hausse de la consommation des pays hors UE. Depuis cette date, cette consommation est aussi déclinante, si bien qu'à l'échelle de la planète, depuis le pic de consommation de 250 Mhl en 2007, on observe un mouvement de fond de baisse de la consommation qui s'établit, pour 2024, à 214 Mhl, soit le niveau le plus bas observé depuis 1961, bien avant l'ouverture de certains marchés d'importance.

Source : Organisation internationale de la vigne et du vin

c) Une baisse de la consommation qui conduit logiquement à une baisse des surfaces

La baisse des surfaces est en France, comme du reste en Italie, un phénomène récent, rendu inévitable au regard des évolutions de la consommation précédemment décrites. La question de l'ampleur que l'ajustement des surfaces doit prendre est en revanche discutée, et fera l'objet de développements en seconde partie du rapport.

En France, les surfaces ont connu une baisse très légère entre 2013 et 2023, de l'ordre de 1 %, passant de 787 325 ha à 782 214 ha. Cependant, cette baisse s'est brutalement accélérée à la faveur des plans d'arrachage mis récemment en place, mais aussi, plus globalement, en raison d'une accélération de la déprise agricole difficilement quantifiable, mais visible notamment via l'augmentation des vignes laissées en friche. L'aide nationale à la réduction définitive du potentiel viticole suite aux conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, aussi appelée « arrachage Ukraine », a permis de financer l'arrachage de 27 450 ha. Le dispositif spécifique mis en place pour le Bordelais aurait, quant à lui, entraîné l'arrachage de 9 200 ha. Au total, ce sont donc environ 36 650 ha qui ont été arrachés uniquement par le biais de ces deux dispositifs, ce qui signifie qu'en 2025, la taille du vignoble national sera assez nettement en dessous de 750 000 ha, sans compter les arrachages non subventionnés. En tenant compte des besoins d'ores et déjà exprimés par la filière, et qui seront abordés en seconde partie du rapport, il est très probable qu'en 2026 ou 2027, le vignoble français passe sous la barre des 700 000 ha, soit un véritable décrochage par rapport à ses principaux concurrents.

À titre d'exemple, en deux ans, en additionnant les arrachages non subventionnés, les arrachages « Ukraine » et les arrachages « sanitaires », Bordeaux a perdu 19 152 ha de vignes pour un vignoble qui, en 2022, en comptait 108 356.

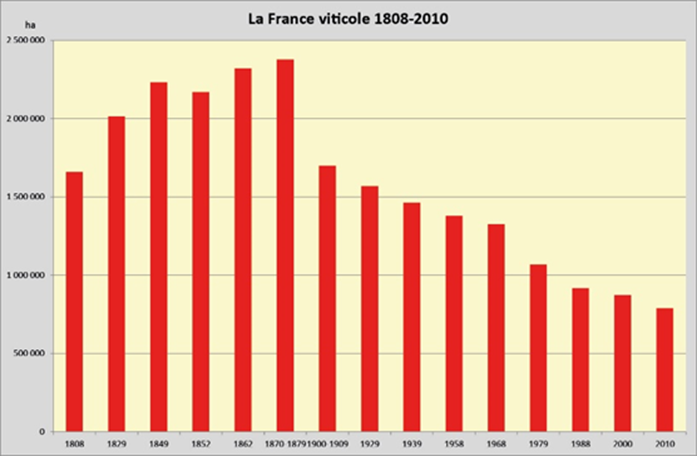

La taille du vignoble français au fil du temps

La taille du vignoble national a considérablement évolué au fil des siècles. En 1808, 1,659 Mha de vignes couvraient la France. Le pic est atteint dans la décennie 1870 avec 2,377 Mha. À partir de cette décennie, les surfaces en vignes n'ont cessé de décroître avec, néanmoins, de très fortes variations départementales, puisque certains vignobles, les plus septentrionaux, vont pratiquement intégralement disparaître (Ille-et-Vilaine, Mayenne, Eure, Oise...), quand d'autres vont connaître un âge d'or, à l'instar du vignoble Bordelais.

Pour François Legouy36(*), géographe, professeur des universités émérite, l'évolution du vignoble français est marquée par deux grandes phases : la première étant un cycle de croissance jusque dans les années 1870, suivi d'un second initié par la crise du phylloxéra, qui atteint tout d'abord le Gard et les Bouches-du-Rhône au milieu des années 1860, pour, en moins de trois décennies, toucher et ravager l'ensemble des vignobles du territoire. À cette « guerre de trente ans » (Garrier, 1989) succède une seconde crise, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, celle de la fraude et de la surproduction, dont l'un des points culminants fut la révolte des vignerons du Languedoc de 1907.

Le XXe siècle sera celui de la mutation du vignoble, quantitative comme qualitative, au gré des évolutions de la demande, des crises (guerres mondiales, crise de 1929...), et des innovations (mécanisation, création des AOC...).

Source : Marcel Lachiver, Cervin, Onivins, RGA

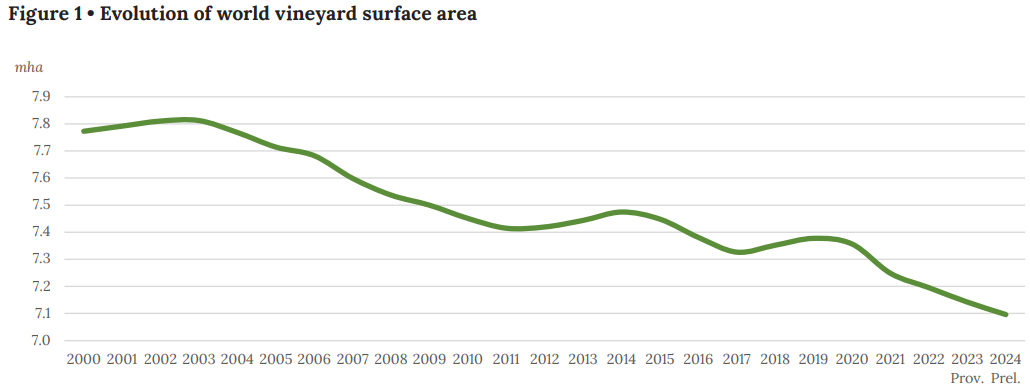

Durant les années 2000, à l'échelle de l'UE, la taille du vignoble est, comme le souligne la Commission européenne dans sa contribution écrite, relativement stable, entre 3,1 et 3,3 Mha, et cela malgré des élargissements successifs, premier signe d'une discrète diminution des surfaces à géographie constante. Comme pour la France, l'accélération du déclin des surfaces est récente, et devrait se poursuivre pour les années à venir. Si entre 2015 et 2020, les surfaces n'ont diminué que de 20 000 ha, passant de 3,24 à 3,22 Mha, entre 2020 et 2024, ce sont 140 000 ha qui ont disparu, avec une surface globale s'établissant à 3,08 Mha.

Selon les données préliminaires de l'OIV, l'Europe représente toujours, en 2024, 45 % du vignoble mondial.

En tout état de cause, on observe que la diminution de la taille du vignoble européen n'a pas tout à fait suivi la baisse de la consommation de ses habitants. En effet, si entre 2010 et 2024, la consommation européenne a baissé de 15,8 %, les surfaces n'ont diminué que de 11 %, essentiellement ces toutes dernières années. De même, à l'exception des années 2023 et 2024, on constate une quasi-stabilité des volumes de production depuis 2010. L'équation européenne, et notamment française, a donc été, jusqu'à récemment, la suivante : baisse de la consommation, mais maintien global des surfaces et des volumes produits37(*). Si l'on peut croire que le surplus a opportunément trouvé à s'exporter, la réalité est là aussi plus contrastée, puisqu'on observe une grande stabilité dans les volumes exportés entre 2010 et 2024, entre 28 et 29 Mhl. Finalement, la filière doit en grande partie son salut à l'augmentation très significative de la valeur générée à l'export, qui a presque doublé entre 2010 et 2024, passant de 8,5 Md€ à 16,7 Md€, à volumes quasi constants. Il en va de même pour le commerce intra-européen, dont la valeur est passée de 5,9 Md€ à 10,4 Md€, alors même que les volumes échangés n'ont que faiblement augmenté. La puissance et la valorisation des grands vignobles français n'est à ce titre pas étrangère à cette dynamique européenne, comme en témoigne le fossé séparant la France des autres pays, notamment l'Espagne, en termes de valorisation de ses vins.

Cependant, lorsque la valorisation atteint un plateau, que la consommation poursuit sa chute, que la concurrence se renforce, que le pouvoir d'achat stagne ou se contracte, et que les aléas géopolitiques et climatiques s'accroissent, la réalité rattrape durement la filière à savoir, selon les points de vue, une surproduction au regard de la demande effective, ou une sous-performance en matière de commercialisation.

Source : Commission européenne

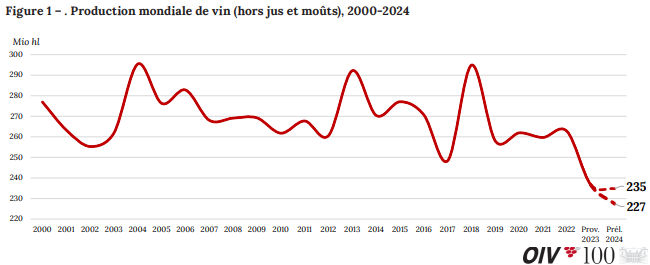

Enfin, à l'échelle mondiale, la tendance à la réduction des surfaces est également observée, de même qu'une forte réduction des volumes, en partie attribuable, notamment pour 2023 et 2024, à des conditions météorologiques très dégradées dans de nombreux vignobles. Les perspectives de la production mondiale de vin pour 2024, publiées par l'OIV font état d'une production entre 227 et 235 Mhl, soit la production la plus faible depuis 1961. La même organisation, dans son rapport State of the world vine ans wine sector in 2024, prévoit une baisse de 0,7 % de la taille du vignoble mondial, à 7,1 Mha. En comparant les courbes de la production et de la consommation de vin de l'OIV, on constate l'excès structurel de l'offre, qui s'est historiquement souvent maintenu à un niveau supérieur à 260 Mhl par rapport à l'état de la consommation, dont le pic historique à 250 Mhl en 2007.

2. Un changement de statut du vin, et une évolution des goûts

La baisse de consommation d'alcool et singulièrement de vin, aussi appelée déconsommation, est donc un processus de fond fortement lié au renouvellement des générations, à l'évolution des moeurs, mais aussi des politiques de prévention.

a) Un effet réel et bienvenu des politiques de prévention

Il est vrai que, pendant longtemps, les effets de la consommation excessive d'alcool n'étaient pas tout à fait documentés. Concernant le vin, en particulier, la théorie du « French Paradox », a notamment permis aux vins français d'augmenter très significativement leurs ventes aux États-Unis.

Le changement de statut du vin est en partie lié à l'évolution des connaissances scientifiques et au développement des messages de prévention relatifs à l'alcool. À cet égard, les rapporteurs souscrivent tout à fait aux invitations à la modération des autorités de santé, souvent résumées ainsi : « pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours »38(*).

L'enjeu de la filière n'est en effet pas de faire consommer davantage les 11 % de consommateurs réguliers, mais bien plutôt de s'adresser aux 32 % de consommateurs occasionnels rares et 37 % de non-consommateurs, et de faire découvrir à un public non averti, de plus en plus large, un produit, véhiculant une histoire et un savoir-faire, source de moments de convivialité.

Dans sa contribution écrite, Santé publique France indique que la proportion de consommateurs dont la consommation d'alcool se situe au-delà des normes de moindre risque est en baisse, et s'établit, pour 2021, à 22 % (contre 23,7 % en 2020)39(*). Les rapporteurs considèrent que les politiques de santé doivent avant tout cibler ce public, de même que les publics à risque comme les enfants, adolescents et femmes enceintes, et que les efforts de la filière doivent s'orienter vers la part de la population, désormais majoritaire, ne consommant pas ou très peu d'alcool, souvent par manque de transmission d'un héritage culturel.

b) Des évolutions sociétales considérables : changement des goûts, des comportements et des moments de consommation

Ce manque de transmission, en lien avec la profonde évolution de la société, est le second facteur déterminant de cet effondrement de la consommation de vin. La rupture observée dans la transmission des habitudes de consommation et de compréhension du vin est directement liée aux évolutions sociétales.

Pendant longtemps, comme l'a souligné le consultant et maître de conférences à Sciences Po Martin Cubertafond en audition, le vin a été considéré comme un véritable aliment, si bien qu'il a pu être servi dans les cantines aux enfants jusque dans les années 1950. Ce statut d'aliment a également été souligné par Vin & Société, dans sa contribution écrite. Ce positionnement du vin a totalement changé au cours du temps, devenant un produit festif de consommation souvent occasionnelle. Le vin est en outre encore très associé à un certain élitisme, d'autant plus lorsque la transmission des codes de cet univers ne se fait plus ou plus suffisamment.

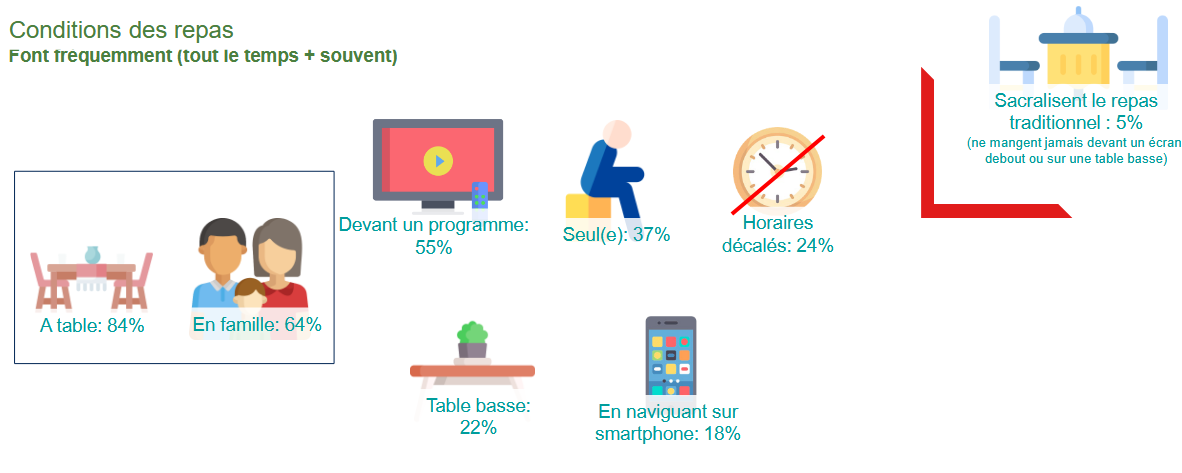

Or, non seulement le statut du vin a changé, mais les occasions privilégiées pour le consommer déclinent. M. Cubertafond rappelle que le nombre de repas pris à table a diminué au cours du temps, notamment pour les plus jeunes générations, et sa sacralisation a connu un déclin, comme le souligne par exemple l'étude Ipsos « Fractures alimentaires en France », de 2021. De même, la consommation de viande a tendance à légèrement décliner au cours du temps et, à l'image du destin croisé du vin rouge et du vin blanc, la consommation de viande bovine, traditionnellement, et dans l'imaginaire collectif, associée à celle de vin rouge, a connu ces 20 dernières années un net déclin au profit des viandes blanches40(*). L'illustration ci-dessous souligne en outre l'évolution des conditions dans lesquelles les repas sont pris, dans un tiers des cas seul, dans la moitié des cas devant un écran. Le repas n'est plus sacralisé comme il pouvait l'être par le passé.

Source : Sondage Ipsos sur les habitudes de prise de repas

Ces évolutions ont un fort impact sur la consommation du vin, boisson de repas de famille autour d'une viande en sauce par excellence. En parallèle, cette boisson, et particulièrement le vin rouge, est encore peu perçue comme la boisson accompagnant des événements festifs en extérieur ou encore des apéritifs et des moments de convivialité après le travail (les « after-work »), à l'instar de la bière ou du cocktail. Le vin est également, du fait de son lourd et encombrant contenant, peu propice à un mode de vie toujours plus nomade.

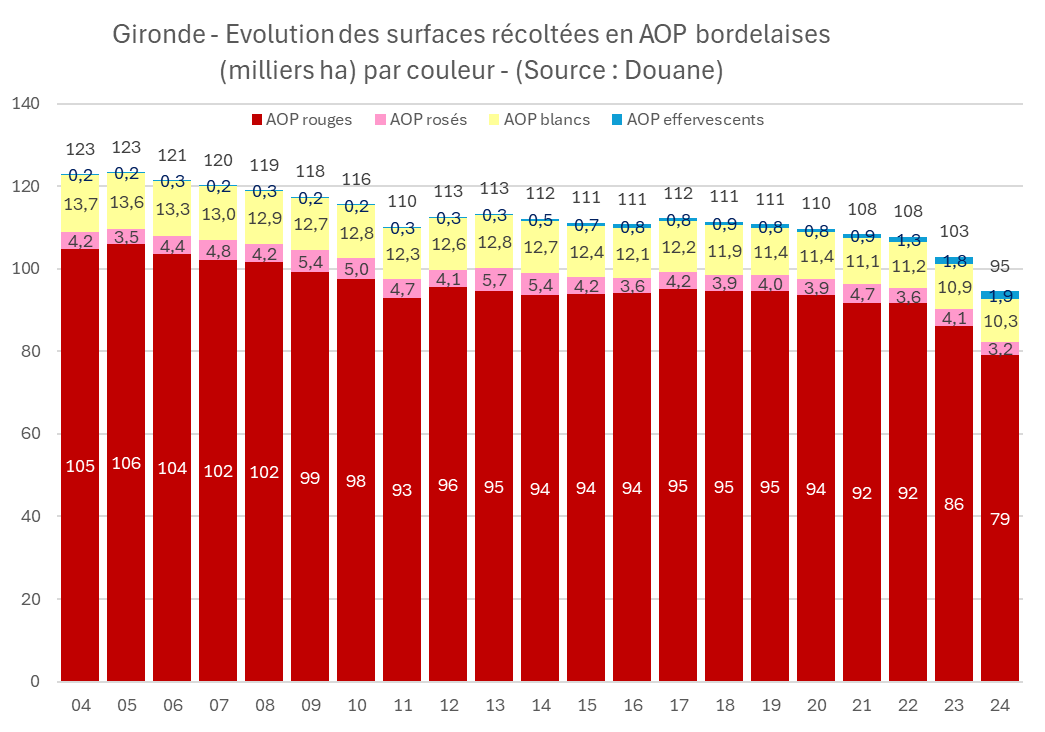

Les rapporteurs considèrent que la filière n'a pas su adapter son offre à une tendance de fond qui n'est, à la différence d'autres chocs, pas survenue brutalement, mais progressivement et continuellement. En témoigne, par exemple, l'évolution des surfaces AOP plantées en blanc et en rouge dans le Bordelais : le blanc demeure tout à fait minoritaire, il a même décliné sur 20 ans, malgré la crise du rouge que chacun a pu voir venir.

Source : CIVB

L'évolution de la structure du budget des ménages est aussi à prendre en compte, avec une tension croissante sur le volet alimentaire, trop souvent variable d'ajustement d'un pouvoir d'achat limité.

L'impact de la crise sanitaire, puis de l'inflation qui s'ensuivit, se fait toujours ressentir sur certains postes de dépenses et, notamment, comme le soulignent les statistiques de l'Insee sur la consommation des ménages en 2024, le poste « boissons alcoolisées et tabac », en baisse de 5,3 % par rapport à sa tendance (2015-2019) d'avant crise41(*). Dans son analyse de la consommation des ménages par fonction en 2024, on observe en outre que si, en valeur, la consommation de boissons alcoolisées augmente, elle diminue de 5,4 % en volume en 2023, puis encore de 3,6 % en 2024, avec un écart négatif à la tendance 2015-2019 de 8,5 %.

En parallèle de cette tension, depuis 1960, la structure de la consommation des Français a évolué, délaissant massivement les vins de consommation courante, pour se tourner, en adéquation avec le changement de statut du vin, vers des vins de qualité supérieure. La consommation de bière a, en outre, augmenté significativement dans la répartition de cette consommation.

Consommation en boissons alcoolisées

Source : Insee, Les dépenses des ménages en boissons depuis 1960, 2020

Enfin, le vin souffre encore trop d'une réputation de boisson d'élite, nécessitant la maîtrise de certains codes, et donc détournant une partie des consommateurs potentiels. Ce constat s'applique particulièrement aux hommes et moins aux femmes, ayant une relation moins normée au vin. Comme le note Vin & Société, dans sa contribution écrite : « Chez les hommes, le vin est souvent perçu comme un territoire de connaissance, associé à une pression sociale pour manipuler les codes du vin (vocabulaire, gestes rituels). Cette perception cérébrale du vin peut rendre son accès intimidant, expliquant en partie pourquoi certains hommes se tournent vers d'autres boissons comme la bière, perçue comme plus conviviale et simple. Le vin rouge est largement perçu comme le "vrai vin", occupant une place dominante dans les imaginaires collectifs en raison de son association à la tradition, la gastronomie et la maturité. Cette prédominance limite l'émergence d'autres récits autour des vins blancs et rosés, qui peinent à s'imposer malgré leur accessibilité et leur modernité. En revanche, les femmes entretiennent une relation plus spontanée au vin, moins centrée sur les normes sociales, ce qui favorise une expérience davantage axée sur le plaisir du produit. Longtemps perçu comme un univers masculin, le vin s'associe désormais à l'émancipation et au renouveau, porté notamment par des femmes viticultrices, oenologues et sommelières. Leur façon de parler différemment du vin est valorisée par les consommateurs. ».

Il n'en reste pas moins que le vin reste difficile d'accès, comme en témoigne la multiplication des labels et autres mentions valorisantes, venant bien souvent se mêler et se confondre aux SIQO. Face à cette prolifération, les consommateurs ignorent, pour l'essentiel, quelle réalité recouvre telle ou telle inscription sur l'étiquette : bio, HVE (Haute valeur environnementale), Demeter, Terra vitis, Vignerons engagés, biodynamie, nature, sans sulfite, etc.

La même observation pourrait être faite concernant le système de médailles. Dans sa réponse au questionnaire de la mission, la DGCCRF identifie quelque 129 concours en capacité de délivrer des médailles, inscrits au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF).

Cette complexité, l'ensemble des acteurs entendus par la mission la reconnaît et la déplore. Elle se traduit par des rayons de vins en supermarché invitant bien souvent le consommateur à fuir plutôt qu'à faire acte d'achat. L'organisation traditionnelle de ces rayons, par région, tranche avec l'organisation d'autres rayons permettant, par un simple code couleur, de localiser son soda favori par exemple. La richesse et la profondeur de l'offre de vin se transforment, dans ce cas, en un frein à la consommation.

* 35 Tous les jours ou presque.

* 36 François Legouy. Géohistoire de l'espace viticole français de 1808 à nos jours. Atlas de la vigne et du vin : un nouveau défi de la mondialisation, Armand Colin, 2015.

* 37 À noter toutefois que sur un temps plus long, on observe une baisse tendancielle de la production française en volume puisqu'à partir de 2007, et à l'exception de 2012, celle-ci ne dépassera plus les 50 Mhl. Cette baisse peut s'expliquer par une baisse des surfaces de l'ordre de 100 000 ha entre 2000 et 2010, pour ensuite se stabiliser légèrement en dessous de 800 000 ha, mais aussi du fait de la tendance à la baisse des rendements dans certains vignobles, en partie attribuable aux dérèglements climatiques.

* 38 Plus précisément, la recommandation de Santé publique France (SPF) et de l'Institut national du cancer, issue de leur publication de 2017 « Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France » est la suivante : « Si vous consommez de l'alcool, il est recommandé pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie : de ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard par jour ; d'avoir des jours dans la semaine sans consommation ».

Du reste, la dernière préconisation en date de l'OMS relative à la politique de lutte contre les maladies non transmissibles, de septembre 2025, reprend la notion de « consommation abusive » (« reduce the harmful use of alcohol ».

* 39 SPF indique par ailleurs que « À noter qu'il y a une forte sous-déclaration de la consommation d'alcool dans les enquêtes populationnelles qui peut expliquer les différences entre les travaux de C. Hill (fondées sur le produit des taxes) et les données déclaratives des enquêtes déclaratives telles que le Baromètre de Santé publique France (consommation déclarée). »

* 40 Voir notamment la publication n° 443 de juillet 2025 de FranceAgriMer.

* 41 L'Insee indique : « En particulier, les dépenses en transports, très affectées en 2020 par la crise sanitaire, restent en 2024 très en deçà de leur tendance d'avant-crise (- 12,8 % par rapport à la tendance 2015-2019), mais aussi de leur niveau de 2019 (- 2,7 %). De même, les dépenses en meubles et articles de ménage et entretien courant du foyer sont en deçà de leur tendance d'avant crise (- 10,7 %), tout comme les dépenses en articles d'habillement et en chaussures (- 5,6 %), en boissons alcoolisées et tabac (- 5,3 %) et en produits alimentaires et boissons non alcoolisées (- 3,8 %). En revanche, les dépenses en loisirs, sport et culture, fortement affectées par la crise sanitaire, retrouvent cette année leur tendance d'avant-crise, tout comme celles de logement, eau, gaz et électricité, affichant une progression nette par rapport à leur niveau de 2019 (respectivement + 9,5 % et + 5,6 %). »