C. EN CONSÉQUENCE, UNE FILIÈRE QUI VOIT ROUGE

1. Des indicateurs économiques qui virent au rouge

Malgré l'excellence de la filière viticole, internationalement reconnue, et des chiffres toujours flatteurs, force est de constater que la crise s'installe, comme en atteste le discours de l'ensemble des interlocuteurs entendus par la mission. Cette crise, qui concerne inégalement les vignobles, se traduit dans de plus en plus d'indicateurs économiques qui tendent, pour l'essentiel, vers le bas. Comme démontré précédemment, cette crise est multifactorielle, mêlant éléments conjoncturels peu prévisibles et problématiques structurelles clairement anticipables.

D'ores et déjà, on observe une diminution de l'indice des prix à la production (Ippap), soulignant la difficulté de la filière à créer de la valeur. L'Ippap 2024, qui reflète les prix pratiqués par les producteurs pour leurs productions en vrac, est en effet pratiquement égal à son niveau de 2020, voire inférieur, notamment pour les AOP.

Évolution des Ippap viticoles (base 200 année 2000)

|

Année |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

vins |

100 |

106,3 |

118,5 |

108,2 |

101,4 |

|

AOP |

100 |

110,4 |

124,9 |

107,1 |

95,5 |

|

IGP |

100 |

103,1 |

113,5 |

104,2 |

101,2 |

|

VSIG |

100 |

106,7 |

110,2 |

100,2 |

96,5 |

Source : Insee

Les données transmises par FranceAgriMer, illustre bien la globale stagnation, à l'échelle nationale, du prix de l'hectolitre de vin IGP. Pour les blancs, le prix moyen s'élevait à 102,85 €/hl en 2014, il s'établit en 2024 à 110,25 €/hl, une augmentation sans commune mesure avec l'inflation. Pour les rosés, le prix moyen s'élevait à 90,02 €/hl en 2014, contre 86,05 €/hl en 2024. Pour les rouges, l'hectolitre se vendait en moyenne 87,86 €/ hl en 2004, et 90,05 €/hl en 2024. La dynamique sur 10 ans est similaire pour le segment des VSIG.

Dans le Bordelais, les données des trois dernières campagnes fournies à la mission attestent, là encore, d'une stagnation sur trois campagnes, voire, pour certains segments, d'une diminution du prix. Ainsi, le prix moyen d'un contrat en achat vrac d'un AOC Bordeaux rouge était de 955 € le tonneau de 900 l pour la campagne 2022/2023, quand ce même tonneau s'échangeait à 943 € en 2024-2025. Les appellations les plus prestigieuses ne sont pas épargnées, puisque le même volume d'AOC Saint-Émilion s'échangeait pour 3 993 € en 2022-2023, contre 3 320 € pour 2024-2025. La presse spécialisée s'est en outre fait l'écho de la catastrophique campagne des primeurs 2025, avec des baisses de prix sur les plus grands domaines.

Ces baisses de prix enregistrées dans le Bordelais sont à inscrire dans un contexte de réduction des surfaces et du potentiel de production, qui aurait pu laisser espérer un rééquilibrage de l'offre et de la demande. Or, on constate au contraire que malgré des productions 2023 et 2024 faibles, les prix baissent et les stocks augmentent.

|

2015 |

2024 |

Taux d'évolution |

|

|

Production toutes AOC Gironde (hl) |

5 325 154 |

3 338 214 |

- 40 % |

|

Stocks toutes AOC Gironde |

7 012 657 |

9 189 900 |

+ 31 % |

|

Surfaces toutes AOC Gironde |

111 703 |

95 211 |

- 15 % |

Source : FGVB

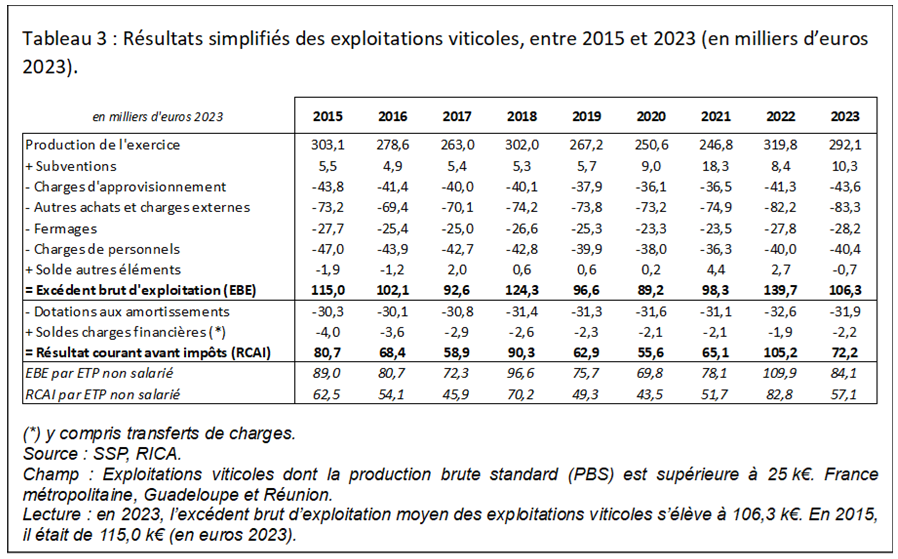

Aussi, il n'est pas étonnant de constater que l'excédent brut d'exploitation (EBE) des exploitations viticoles connaisse une baisse. En 2023, ce dernier est d'environ 106 000 €, un niveau inférieur à 2015. Le résultat courant avant impôts s'établit à 72 000 €, contre près de 81 000 € en 2015.

Cette dégradation s'observe, comme précédemment indiqué, dans la dégradation des parts de marché de la filière. FranceAgriMer a réalisé, dans sa publication sur les performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires françaises précédemment mentionnées, d'une part, une analyse à double entrée de l'évolution, à la hausse ou à la baisse, des parts de marché de la France et, d'autre part, de l'évolution, de l'amélioration à la détérioration, de la part de marché de la France par rapport à son principal concurrent, à savoir l'Italie. Le constat de l'agence est que la filière vins et spiritueux connaît non seulement une baisse de ses parts de marché, mais aussi une détérioration de sa position par rapport à l'Italie.

À ce constat général, il faut ajouter des constats particuliers, témoignant de la violence de la crise frappant certains vignobles.

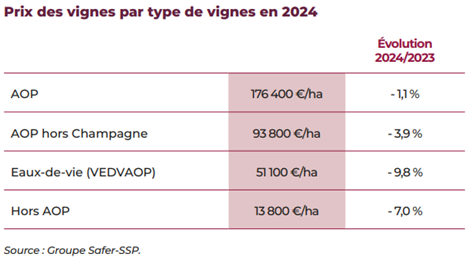

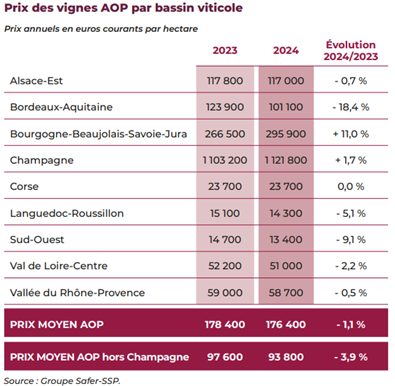

Fort logiquement, le prix des terres agricoles suit cette dynamique de crise. Dans sa publication « Le prix des terres 2024 », la FNSafer note : « La crise viticole se poursuit et la baisse du prix moyen du bassin Bordeaux-Aquitaine s'accélère en 2024 (- 18,4 %). Les Bordeaux et les côtes de Bordeaux s'échangent désormais sur les mêmes bases de prix, à 8 000 euros/ha en moyenne. Les baisses des appellations intermédiaires se poursuivent également, telles que Saint-Emilion (- 7 %). Les appellations communales les plus prestigieuses Pauillac et Margaux n'échappent plus à la tendance. »

· · La FNSafer note ainsi, dans sa contribution écrite, qu'entre 2019 et 2024, le prix des terres en appellations Bordeaux a été divisé par deux, de même que pour certaines appellations en côtes de Bordeaux.

2. Des opportunités qui tardent à se dessiner

L'une des forces de la filière viticole française tient en la diversité de ces clients internationaux, lui permettant de faire face, dans une certaine mesure, aux aléas pouvant affaiblir une relation commerciale. En effet, selon FranceAgriMer, la France exporte dans 196 pays, un chiffre plus important que ses concurrents, et son indice de concentration volumique des trois premiers marchés demeure assez faible.

Ainsi, en 2023, passé les 10 premiers clients de la filière, la catégorie « autres clients » représentait 25 % des volumes exportés et 33 % de la valeur. En 2020, ces valeurs étaient respectivement de 20 % et 30 %, ce qui souligne l'effort des acteurs pour conquérir de nouveaux marchés et sécuriser leurs débouchés. Cependant, avec les incertitudes quant au marché américain, la fermeture du marché chinois et l'atonie du marché britannique, qui pénalise durement les exportations de champagne, la France voit ses trois premiers débouchés, qui ne sont certes pas les seuls, devenir à risque.

Dans ce contexte, la filière se tourne vers des marchés porteurs, à l'image de l'Afrique du Sud, du Nigéria ou encore des Émirats arabes unis. Cependant, d'autres opportunités tardent à se concrétiser.

C'est notamment le cas de l'accord avec le Mercosur, attendu par la filière, avec ses pays en croissance et l'émergence d'une classe moyenne se familiarisant avec les vins régionaux, comme le Brésil, l'Argentine ou le Chili, trois pays producteurs. La levée des barrières douanières prévue par l'accord avec le Mercosur devrait permettre aux vins français de devenir compétitifs sur ces marchés.

De même, au cours des auditions, il a été mentionné l'accord en cours de discussion avec l'Inde, pays de 1,4 Md d'habitants, peu ouvert à la filière française du fait de droits de douane prohibitifs. Le chiffre de 150 % de droits avait été notamment avancé en audition, chiffre également mentionné dans la presse spécialisée par Vianney Meynier, chef de pôle Business France pour l'Asie du Sud : « Les droits de douane à l'entrée atteignent 150 % auxquels il faut ajouter un coefficient supplémentaire de 7 à 10 selon l'État ».

En 2024, la Commission européenne a publié une analyse de l'impact cumulé des 10 accords de libre-échange actuellement en négociation, incluant ceux avec le Mercosur et l'Inde, sur l'agriculture européenne. Pour le secteur « Beverages and tobacco », catégorie composée, dans les exportations européennes pour 60 % de vins et spiritueux, l'impact anticipé est positif, tant dans le scénario conservateur que dans le scénario optimiste. La publication, disponible uniquement en anglais47(*), précise (traduction proposée) : « La balance commerciale globale de l'Union européenne dans le secteur des boissons et du tabac s'améliore de 111 millions d'euros (0,4 %) dans le scénario conservateur et de 461 millions d'euros (1,5 %) dans le scénario ambitieux. Sa balance commerciale avec les dix partenaires commerciaux avec lesquels elle a des accords de libre-échange s'améliore encore davantage de 114 millions d'euros dans le scénario conservateur et de 470 millions d'euros dans le scénario ambitieux, transformant une balance commerciale négative en balance positive dans les deux scénarios. Les pays qui enregistrent les plus fortes hausses des exportations de l'UE sont l'Inde, la Malaisie et le Mercosur, notamment dans le scénario ambitieux ».

Il est dès lors aisé de comprendre que la filière est en demande de ce type d'accords, dont les pas de temps en matière de négociation et de mise en oeuvre se comptent en années voire en décennies. Ces accords contribuent, en outre, à assurer une meilleure protection et reconnaissance des appellations.

Les rapporteurs ont toutefois conscience que la question des accords de libre-échange est sensible puisque, par définition, certains secteurs seraient plutôt gagnants, quand d'autres seraient plutôt perdants. En la matière, ils partagent la position du Gouvernement français consistant à demander la plus haute exigence en matière de garanties apportées à l'ensemble des filières agricoles, notamment en matière de respect des normes.

3. En conséquence, un mal-être réel et croissant

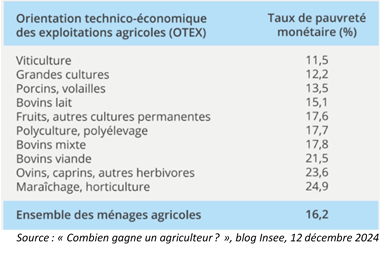

La filière viticole n'échappe pas au constat général et inquiétant d'un mal-être croissant, qui peut être source de profond découragement dans l'exercice du métier, voire conduire, dans les cas les plus extrêmes, à des suicides. Et cela, alors même que la viticulture est statistiquement plus épargnée par la précarité économique que les autres filières agricoles.

Lorsqu'un viticulteur est injustement pointé du doigt, c'est toute une filière qui est insultée, dans son histoire et dans son engagement au quotidien pour faire vivre un secteur économique majeur, étendard de la France à l'international.

En matière de prévention et de lutte contre le mal-être agricole, les rapporteurs de la mission d'information tiennent à souligner le chemin parcouru depuis l'alerte qu'ont constitué le rapport du 17 mars 2021 d'Henri Cabanel et de Françoise Férat sur les moyens mis en oeuvre par l'État en matière de prévention, d'identification et d'accompagnement des agriculteurs en situation de détresse, ainsi que celui du 2 décembre 2020 d'Olivier Damaisin sur la politique de prévention des suicides dans le monde agricole. Ces rapports, ainsi que l'impact considérable du film de 2019 d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre, ont contribué à mettre en lumière la problématique du mal-être en agriculture et le manque de coordination des acteurs pour prévenir, détecter, sensibiliser et lutter contre ce fléau qui touche trop silencieusement nos campagnes.

Ainsi, le 23 novembre 2021, s'appuyant sur les recommandations des rapporteurs précités, une feuille de route Prévention du mal-être et accompagnement des agriculteurs en difficulté49(*) a été dévoilée par les ministres chargés de la santé, des solidarités, du travail et de l'agriculture, soulignant bien la transversalité de la problématique et, par suite, l'impérative action interministérielle. Les trois piliers de cette feuille de route sont : humaniser, aller vers et prévenir et accompagner. Une circulaire interministérielle du 31 janvier 2022 est venue préciser la mise en oeuvre de la stratégie et notamment la mise en place de comités départementaux dédiés à la prévention du mal-être agricole, dans le but de mettre en oeuvre localement les mesures de la feuille de route et, notamment, de renforcer et professionnaliser le réseau des sentinelles en agriculture, dans une logique de repérage précoce des personnes en difficulté.

Pour assurer le déploiement de la feuille de route, un coordinateur national interministériel a été nommé, Daniel Lenoir, auquel a succédé Olivier Damaison, entendu dans le cadre des auditions menées par les rapporteurs. À la suite d'un rapport de Daniel Lenoir de 2023 faisant le bilan des premières actions menées, et formulant 43 recommandations, les objectifs du coordinateur national ont été concentrés sur l'appropriation des mesures de prévention du mal-être et du suicide par les acteurs territoriaux. Sept chantiers ont été identifiés :

· renforcement de la prévention du suicide ;

· accès aux droits ;

· résilience face aux chocs économiques, climatiques ou sanitaires ;

· reconnaissance des maladies et accidents professionnels ;

· prévention des risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail ;

· conciliation des vies professionnelles et personnelles ;

· accompagnement des transitions agricoles.

Les rapporteurs tiennent notamment à saluer la consolidation d'un réseau formé d'environ 5 000 sentinelles sur le territoire, ainsi que, de manière générale, la meilleure coordination des acteurs locaux en matière de mal-être agricole. De même, l'aide au répit en cas d'épuisement professionnel, mise en place par la MSA, véritable cheville ouvrière du plan interministériel contre le mal-être, est une initiative tout à fait fondamentale pour les agriculteurs en situation de burn-out. Cette aide doit être pérennisée et son financement sécurisé.

Illustration de l'accentuation du mal-être agricole, mais aussi de l'efficacité du réseau des sentinelles, la MSA a traité 5 800 signalements en 2024, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023. Elle a, en outre, enregistré plus de 3 400 appels sur Agri'écoute, service d'écoute dédié au monde agricole et rural fonctionnant 24h/24 et 7J/7.

Le baromètre e-santé « Amarok »

En Bourgogne, la CAVB a mis en place un baromètre e-santé « Amarok », en partenariat avec l'association éponyme, permettant d'en apprendre davantage sur ce que ressentent les viticulteurs.

Le viticulteur est invité à répondre à un questionnaire qui permet de le situer soit en « balance positive », soit en « balance négative », selon une méthodologie innovante développée par Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier reposant sur des « satisfacteurs » et des « stresseurs ». Lorsqu'une personne se situe en « balance négative », un questionnaire supplémentaire est envoyé, avec son accord, dans le but d'opérer un dépistage de situation de burn-out et, le cas échéant, déclencher l'accompagnement approprié.

Selon les chiffres communiqués à la mission, à date du 13 octobre 2025, 70 % des 575 répondants sont en « balance négative », c'est-à-dire que « la personne est considérée comme rencontrant des difficultés quotidiennes dans la gestion de son exploitation et cela est en mesure d'affecter, plus ou moins fortement, sa charge mentale et sa santé. »

Pire, parmi les répondants en situation de balance négative, 88 % font l'objet d'un dépistage positif au burn-out, soit 62 % de l'ensemble de l'échantillon. Parmi eux, 61 ont demandé une prise en charge immédiate par un psychologue d'Amarok, avant une orientation vers les dispositifs existants.

À noter que des évaluations ont également été menées en lien avec la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et avec la MSA du Languedoc. Sur chaque échantillon, le pourcentage de balance positive ne s'élevait respectivement qu'à 34,2 % et 31,1 %. Des résultats soulignant une fois encore l'ampleur du mal-être agricole.

La massification du recours à cet outil fait d'ailleurs l'objet de la recommandation 27 du rapport de Daniel Lenoir, et faisait déjà l'objet de la recommandation 21 du rapport de Françoise Férat et Henri Cabanel.

Les rapporteurs notent enfin que, malgré la mobilisation réelle de nombreux acteurs en faveur d'une meilleure détection et prise en charge du mal-être agricole, la connaissance du phénomène du suicide en agriculture demeure perfectible. En effet, si la MSA, conformément à une recommandation du rapport de François Férat et Henri Cabanel susmentionné, publie annuellement dans son rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits au titre de 2026, des statistiques sur le risque de suicide50(*), elle n'effectue en revanche pas de suivi statistique exhaustif du phénomène, faute d'accès aux données. Cet état de fait a notamment été souligné par le coordinateur national en audition.

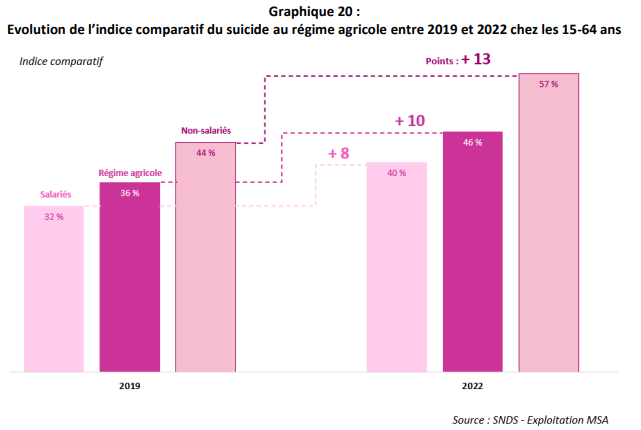

Pour 2022, la triste conclusion des analyses menées par la MSA est la suivante : « En 2022, le risque de suicide dans la population agricole est supérieur à celui de la population générale, quel que soit le type d'affiliation (salariés agricoles ou non-salarié agricole) ». Au sein de la tranche d'âge des 15-64 ans, le surrisque est considérable, s'établissant à 45,7 %, en nette augmentation par rapport à 2018, que ce soit chez les salariés ou les non-salariés agricoles.

Source : Rapport au ministre chargé de la

sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des

charges

et des produits au titre de 2026

Recommandation : Poursuivre la politique de prévention et de lutte contre le mal-être agricole en :

· pérennisant, généralisant et sécurisant le financement de l'aide au répit administratif mis en place par la MSA.

· disposant de données annuelles et fiables sur le nombre de suicides en agriculture, ainsi que leurs causes.

· généralisant l'usage du baromètre e-santé « Amarok ».

4. Dans ce contexte, comment encourager les jeunes à s'installer ?

Dans ce contexte a minima morose, voire, dans certaines zones, tout bonnement intenable, la question de l'installation se pose forcément.

Le rapport législatif de janvier 2025 des rapporteurs du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture des rapporteurs Laurent Duplomb et Franck Mennonville soulignait le risque réel d'une « désagricolisation » de la France, sachant que, selon les prévisions de la Cour des comptes, le nombre d'exploitations devrait passer de 389 779 en 2020 à 292 592 en 2035.

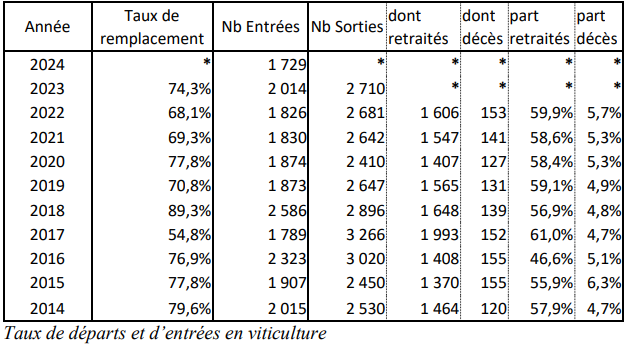

En effet, 60 % des exploitants agricoles actifs en 2020 auront atteint l'âge légal de la retraite à horizon 2030. Ce constat s'applique à l'agriculture de manière générale comme à la viticulture, puisque le taux de remplacement y fluctue selon les années, entre 68 % et 75 %.

Source : contribution écrite de JA

Dans sa contribution écrite, le syndicat Jeunes agriculteurs (JA) souligne le manque d'accompagnement des cédants vers la retraire, et la problématique de la mise en relation de ceux-ci avec les repreneurs. C'est cette problématique de la mise en relation que l'article 24 de la loi d'orientation agricole a tenté d'améliorer, avec la mise en place d'un point d'accueil département unique chargé de proposer, cinq ans avant qu'un exploitant agricole atteigne l'âge légal de départ à la retraite, une transmission des caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession. Sans réponse de l'exploitant, la proposition du point d'accueil à l'exploitant est renouvelée annuellement, dans le but de l'inciter à établir ce lien. En outre, le point accueil est accessible à toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole, et vise à favoriser la mise en relation entre les cédants et les repreneurs. Les rapporteurs ne peuvent qu'être favorables à ce dispositif.

Le syndicat JA souligne par ailleurs la problématique de l'évaluation des exploitations agricoles, qui peut être, au choix du cédant, économique ou patrimoniale. Il souligne que « beaucoup de cédants optent pour une évaluation patrimoniale, notamment lorsque leur exploitation comporte des bâtiments qui font rapidement monter la valeur patrimoniale. Cette option est davantage privilégiée dans le secteur viticole, qui connaît une succession de crises et où la rentabilité est de moins en moins certaine, impactant de fait la viabilité de l'installation d'un jeune. ».

La question du portage du foncier se pose ici, fort différemment selon les bassins. En effet, les vignobles épargnés par la crise de la viticulture ont connu une hausse significative du prix des terres, à l'instar de la Bourgogne, ce qui a d'ailleurs poussé le Gouvernement à modifier la législation fiscale pour permettre les transmissions familiales (rehaussement des seuils d'exonération des plus-values). Dans d'autres vignobles, la baisse voire l'effondrement du prix des terres pose la question du capital de départ en retraite de l'exploitant, puisqu'il est implicitement convenu en agriculture que la valorisation des terres et des actifs vient en quelque sorte compenser une rémunération souvent faible.

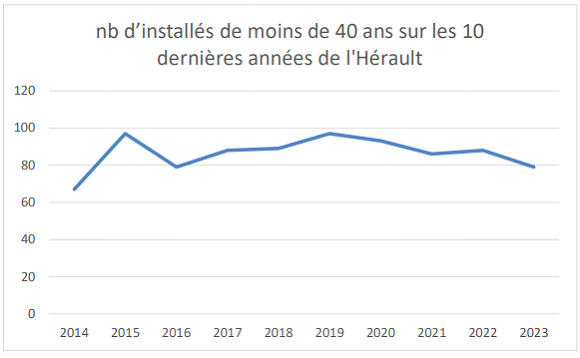

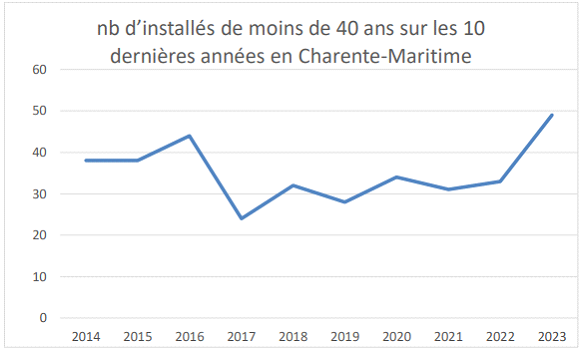

Dans sa contribution écrite, JA note : « On constate une baisse des installations dans les bassins historiques de plus en plus soumis aux aléas climatiques (Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales) alors que d'autres bassins qui se portaient bien voient leur nombre d'installés augmenter, seulement ces bassins se trouvent aujourd'hui en grande difficulté (Charente-Maritime). »

Pour ne prendre que l'exemple de la Charente-Maritime, pays du cognac, la problématique est particulièrement prégnante : des jeunes ayant acheté des terres au prix fort par un endettement souvent très élevé, se retrouvant contraints, du fait de l'indispensable régulation interprofessionnelle, de produire bien moins qu'envisagé pour atteindre le seuil de la rentabilité, et voyant, en parallèle, le prix des terres connaître une importante déflation51(*). Pour 2025, le rendement annuel a été fixé à 7,65 hl d'alcool pur par hectare, alors qu'en 2022 celui-ci était fixé à 14,73, ce qui témoigne de l'ampleur de la crise et permet d'imaginer aisément la situation complexe dans laquelle nombre de nouveaux installés se trouvent52(*).

JA, dans sa contribution écrite, note en outre que le nombre de jeunes formés aux métiers de la vigne est du vin est en régression. Il s'agit là d'un enjeu majeur que de maintenir l'attractivité de ces métiers, et d'attirer les jeunes de tous horizons, à l'heure où, chacun le sait, les « non-issus du milieu agricole » sont en augmentation constante.

Pour ces profils, l'installation est d'autant plus complexe. La formation aux métiers de la vigne et du vin est d'autant plus ardue qu'il est demandé au viticulteur d'aujourd'hui, non seulement de maîtriser le travail de la vigne et de la vinification, mais aussi d'avoir des notions avancées en matière de commercialisation ou encore de comptabilité et de droit, les normes appliquées à ce secteur d'activité étant nombreuses et complexes (voir infra).

À ce titre, la loi d'orientation agricole prévoit, en son article 7, une augmentation du nombre de jeunes formés aux métiers de l'agriculture de 30 % d'ici 2030. Cet objectif ambitieux semble nécessaire pour tenter de maintenir un tissu viticole dense par-delà les crises. Pour atteindre cet objectif, le même article 7 prévoit la mise en place par l'État et les régions d'un programme national d'orientation et de découverte des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire53(*). Les rapporteurs soulignent que ce programme ne saurait, naturellement, faire l'impasse sur la découverte des métiers de la vigne et du vin.

Cette même loi d'orientation agricole modifie le IV de l'article L. 1 du CRPM, pour y mentionner la mise en place d'une aide au passage de relais, décrite plus en détail à l'article 21.

Article 21 de la loi d'orientation agricole

« L'État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais pouvant être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, s'ils cessent définitivement cette activité et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée. Cette aide au passage de relais est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite (...). »

Les rapporteurs considèrent que la mise en oeuvre de cette aide au passage de relais est tout à fait indispensable pour encourager les chefs d'exploitation proches de l'âge légal de la retraite, et dont la fin de carrière est difficile, à céder leur exploitation dans le cadre d'une transmission organisée et sécurisée financièrement pour l'exploitant. Si cette aide ne peut naturellement régler à elle seule la question de l'installation, et notamment la problématique des vocations au stade de l'enseignement agricole, il n'en demeure pas moins impératif qu'elle soit mise en place.

Recommandation : Dans la lignée de l'ambition portée par la loi d'orientation agricole, mettre en oeuvre rapidement l'aide au passage de relais pour faciliter la reprise des exploitations.

* 47 « The EU's overall trade balance in beverages and tobacco improves by EUR 111 million (0.4 %) in the conservative scenario and by EUR 461 million (1.5 %) in the ambitious scenario. Its trade balance with the 10 FTA48 partners improves even more, by EUR 114 million in the conservative scenario and by EUR 470 million in the ambitious scenario turning a negative trade balance into a positive one in both scenarios. The countries accounting for the greatest increases in EU exports are India, Malaysia and Mercosur, particularly in the ambitious scenario. »

* 49 Dès 2011, un plan de prévention du suicide dans le monde agricole avait été annoncé.

* 50 Le rapport précise : « Les données mobilisées ont été extraites et traitées dans le Système national des données de santé (SNDS). Ce dernier contient les informations sur les circonstances et la cause initiale du décès, via une base mise à disposition par le Centre d'Épidémiologie sur les Causes médicales de Décès (CépiDc, Inserm). »

* 51 De l'ordre, pour 2024, de 20 à 25 % en Charente, et de 10 à 15 % en Charente-Maritime selon la FNSafer.

* 52 À noter que l'interprofession a mis récemment en place un système sophistiqué de volume complémentaire cognac individuel (VCCI) sur six campagnes, permettant à un exploitant de procéder à des arrachages et, en contrepartie, d'augmenter son rendement proportionnellement, dans la limite de 12hl d'alcool pur par hectare. Les surfaces sont donc, pour ceux qui s'engagent dans cette voie, réduites, mais le potentiel de production augmente.

* 53 L'article 14 de cette même loi prévoit en outre l'établissement de contrats territoriaux entre les établissements, la région et les représentants des branches professionnelles, dans l'objectif, le cas échéant, de consolider ou d'ouvrir des sections de formation professionnelle.