III. UNE MULTIPLICATION DES ALÉAS CLIMATIQUES ET SANITAIRES QUI DÉSTABILISE DES VIGNOBLES ENTIERS

A. LES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES IMPACTENT DE PLUS EN PLUS SÉVÈREMENT LA PRODUCTION VITICOLE

1. Le changement climatique affecte durablement la production viticole et ses rendements

a) Une récurrence des aléas climatiques qui affecte la production

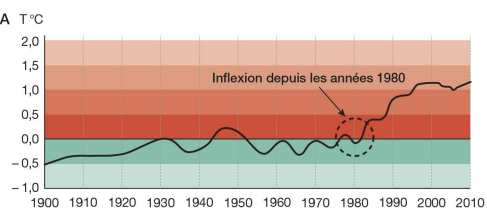

En 2025, le changement climatique n'est plus un avenir inquiétant, mais une réalité à laquelle tous les vignobles sont confrontés. Dans son sixième rapport d'évaluation publié le 20 mars 2023, le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) estime que pour chacun de ces scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète atteindra 1,5 °C dès le début des années 2030 en raison des activités humaines. Au niveau national, le réchauffement de l'air s'établit à près de + 1,8°C en moyenne annuelle et il s'est accéléré depuis les années 1980, toutes les années depuis 1990 étant plus chaudes que la moyenne depuis 1900, avec des records de chaleur atteints en 2014, 2018, 2020, 2022, 2023 (Météo-France, 2024). À titre d'illustration, le millésime 2023 est le 3e millésime le plus chaud des 30 dernières années, derrière 2022 et 200354(*). Cette tendance accroît considérablement les risques climatiques et la fréquence de leurs manifestations, induisant des vagues de chaleur, des précipitations extrêmes, des gels tardifs55(*), jusqu'aux sécheresses et au changement de comportement des espèces. L'ouvrage Vigne, vin et changement climatique publié par Natalie Ollat et Jean-Marc Touzard offre un recueil précieux des connaissances scientifiques actuelles sur les conséquences du changement climatique sur la culture de la vigne.

Température moyenne de l'air en France depuis 1900

Source : Nathalie Ollat et Jean-Marc Touzard (coord.), Vigne, vin et changement climatique, Quae, 2024

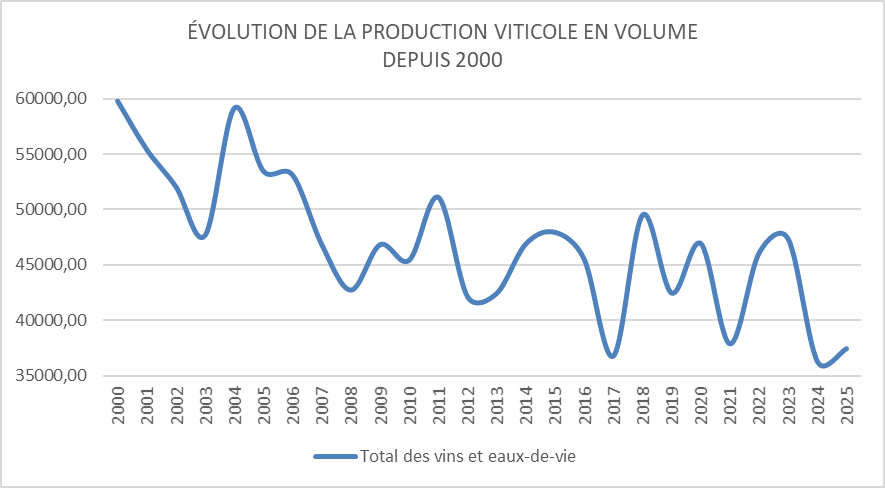

La récurrence des aléas climatiques et l'accroissement de leur intensité ne sont pas étrangers aux fluctuations de plus en plus importantes de la production viticole annuelle, ce qui pose aux exploitations agricoles de nouveaux défis en matière de lissage des revenus, de mise en réserve des productions ou bien encore de problématiques assurantielles. L'année 2024 est à ce titre illustrative, puisqu'elle a vu la chute brutale des rendements56(*) (en baisse de 22 % avec 37,5 millions d'hectolitres) en lien direct avec la survenance d'aléas climatiques : une période de floraison humide, des pertes dues au gel et à la grêle et un avancement des vendanges pour éviter des pertes supplémentaires face au niveau de précipitations de septembre. Les prévisions de récolte pour 2025, marquées par une canicule dans le Sud-Ouest, l'incendie dans l'Aube, la sécheresse en Alsace, sont de l'ordre de 36 millions d'hectolitres57(*).

Source : Agreste - Conjoncture viticole

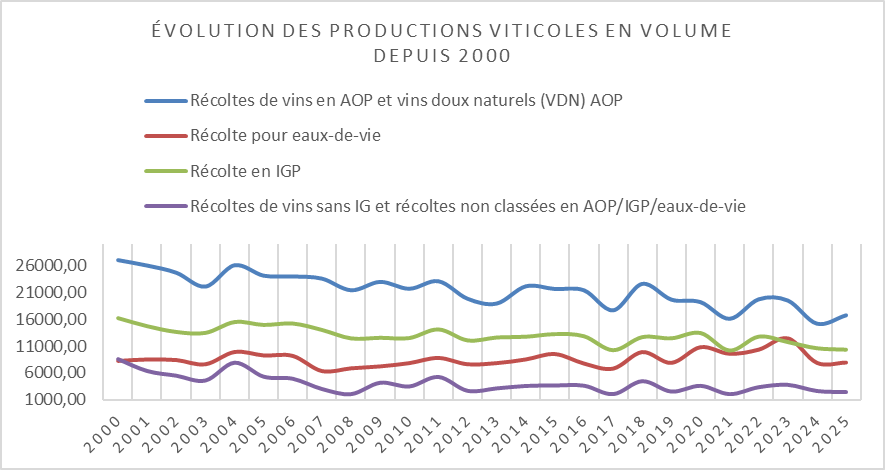

Source : Agreste - Conjoncture viticole

Le climat est en effet le facteur le plus décisif de la production viticole tant pour sa qualité que pour son rendement. La filière viticole française est unique par la diversité des conditions climatiques régionales qui ont influencé des terroirs, des cépages, des méthodes de culture. Face à cette diversité des bassins de production, les dérèglements induits par le changement climatique ont des conséquences différentes selon les territoires. Ces modifications des conditions de culture pourront redessiner la carte des vignobles français. On espère ainsi une augmentation du rendement dans de nouveaux vignobles dans le nord de la France, comme nous pouvons déjà le constater en Bretagne58(*), tandis qu'on observe une diminution tendancielle dans les vignobles du sud de la France (dans le Bordelais, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Languedoc-Roussillon)59(*).

La raison principale en est une modification des conditions climatiques de la période de véraison (maturation) et de récolte60(*). À ce titre, les aléas climatiques dans le Sud-Ouest (gel printanier, sécheresse, grêle, pluviométrie importante en septembre) ont conduit à une baisse continue de la production de son bassin viticole sur les quatre dernières années qui n'a jamais été observée auparavant. Lors des années de forte production dans cette région (2014, 2015, 2016), les rendements des vins AOP atteignaient en moyenne 49 hl/ha, et des vins IGP jusqu'à 93 hl/ha. Depuis quatre ans, les rendements évoluent entre 29 et 39 hl/ha en AOP et entre 57 et 62 hl/ha en IGP.

Cette évolution correspond à une baisse estimée entre 30 et 40 % de rendement pour les AOP, et entre 57 et 62 % pour les IGP61(*). De façon similaire, l'interprofession de la région Rhône Sud-Est estime à 50 % la baisse de rendement imputable au changement climatique. Cette évolution de la production est aussi constatée dans des vignobles du nord de la France, notamment en Champagne, qui connaît un déclin de son rendement de près de 26 % sur les 15 dernières années après un triplement de sa production de 1954 aux années 2000. Cette chute s'explique par une diminution du poids des grappes et de leur densité. Le comité champagne constate une perte de 25 % du potentiel de sa production liée aux aléas climatiques et phytosanitaires62(*). Le syndicat des vignerons indépendants observe, quant à lui, la répétition depuis 7 ans des pertes de rendements annuels de 10 % à 40 %.

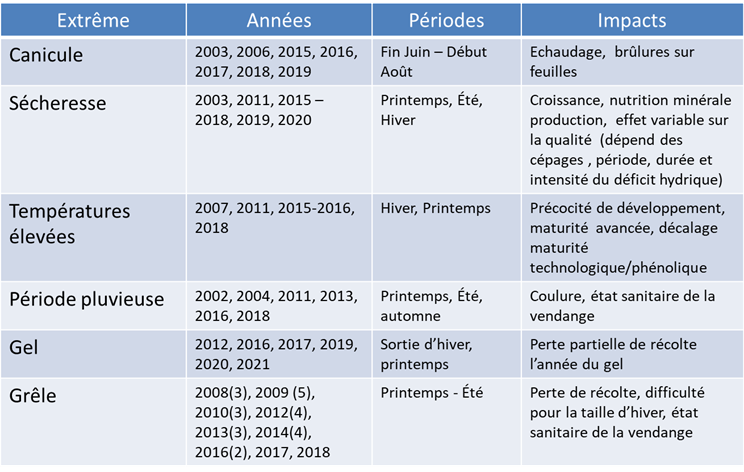

Source : contribution écrite de l'Inrae

b) Un affaiblissement de l'état des sols et une hausse des températures

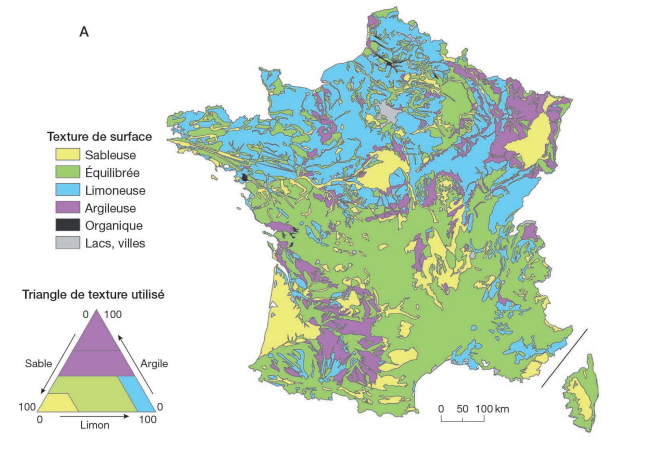

Aussi, loin des clichés souvent véhiculés sur la profession, tout agriculteur a désormais bien conscience que la gestion durable de ses terres cultivables est une condition indispensable à leur pérennité. En effet, malgré leur apparente abondance, les surfaces cultivables sont une ressource rare, voire non renouvelable à l'échelle humaine en raison de la lenteur du processus de génération naturelle des sols (pédogénèse), de l'ordre de quelques millimètres par millénaire63(*). À l'échelle mondiale, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 33 % des terres arables seraient modérément, gravement dégradées ou devenues improductives. À l'échelle européenne, 62 % des terres sont dégradées64(*), en raison de l'érosion, du tassement, de l'artificialisation ou de déséquilibres dans sa composition en carbone et nutriments, accélérés par le changement climatique. Le large spectre des types de sols viticoles en France métropolitaine (sableux, limoneux, argileux...) est dépendant du climat pour assurer sa régulation. Cette relation implique une compréhension du contexte pédoclimatique (climat du sol) d'un vignoble afin d'assurer le pilotage de la production viticole.

Source : Nathalie Ollat et Jean-Marc Touzard (coord.), Vigne, vin et changement climatique, Quae, 2024

La hausse des températures va continuer à dégrader le processus de croissance de la vigne. La vigne, à l'instar de la majorité des espèces végétales, dépend de la lumière du soleil afin d'assurer son processus de photosynthèse. Or la quantité de rayonnement captée par le feuillage de la vigne est très sensible à la température. Ainsi, si l'augmentation de l'ensoleillement permet une intensification de la photosynthèse, celle-ci cesse d'être optimale au-delà des 30°C degrés, et peut même endommager irréversiblement la plante au-delà des 45°C degrés65(*). En l'absence d'ombrage pour atténuer les rayonnements et d'irrigation pour contrer un stress hydrique sévère, les dégâts sur la capacité du pied de vigne persistent dans le temps. Ainsi, dans notre contexte de dépassement régulier des normales de saison et de répétition des épisodes caniculaires, une diminution de la photosynthèse est attendue. De façon complémentaire, le changement climatique induira en France une baisse de l'hygrométrie atmosphérique (humidité de l'air) inhibant la croissance végétative de la plante.

2. Le changement climatique bouscule de façon durable tant l'organisation que la qualité de la production viticole

a) L'organisation de la production doit s'adapter aux nouvelles conditions climatiques

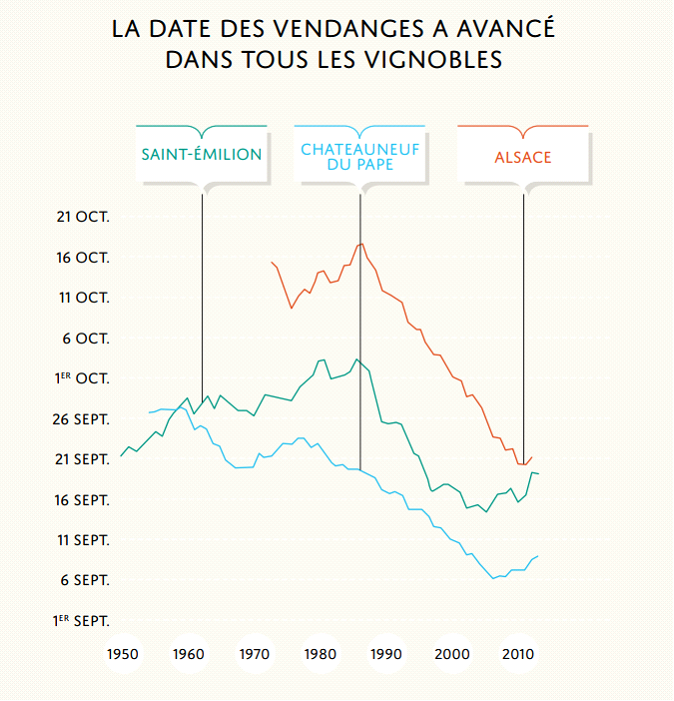

Le rythme des saisons ne marque plus les étapes de la culture avec l'harmonie d'autrefois, les aléas deviennent la norme d'une viticulture sous pression constante du ciel. Le calendrier des vignerons se décale d'année en année sous l'effet des conséquences du changement climatique. Il est observé, par exemple en Alsace, que l'augmentation des températures a conduit à une accélération des étapes de culture et de récolte sur 70 ans : le débourrement a été avancé de 10 jours, la floraison de 23 jours, la véraison de 39 jours et la récolte de 25 jours66(*). Ce nouveau calendrier expose la vigne à une plus longue période de risque de gel printanier pouvant réduire le rendement, et également à une plus longue période d'exposition à des températures plus élevées influant sur le nombre d'inflorescences par pied, de fleurs par inflorescence, la fertilité des fleurs, la performance du pollen, jusqu'au poids et la composition de la baie de raisin.

Source : Stratégie de la filière

viticole face au changement climatique.

Inao, FranceAgriMer, Inrae,

IFV

L'organisation humaine de la récolte se complexifie également en raison de la hausse des températures lors des périodes de travaux de la vigne et de vendange67(*). En effet, l'augmentation des températures sur les périodes de vendange accentue la pénibilité des conditions de travail. Des vignerons témoignent de la hausse des malaises liés à la déshydratation et des accidents dus à des baisses de vigilance, alors même que la viticulture est l'un des quatre secteurs agricoles les plus accidentogènes68(*). De plus, la réorganisation des horaires de vendanges liée à l'ensoleillement pourrait avoir contribué à une certaine baisse de productivité observée lors des dernières vendanges. Cette pénibilité renforcée pour les travailleurs accentue la pression sur un recrutement déjà malaisé pour les employeurs.

b) Des aléas climatiques paradoxalement susceptibles de faire baisser le taux de couverture assurantielle en viticulture

L'un des outils majeurs à la disposition des viticulteurs pour faire face aux aléas climatiques est l'assurance contre ses effets sur les récoltes. La viticulture l'a très tôt compris, et, comme l'indique dans sa réponse au questionnaire le Masa, la filière a connu un développement continu de l'assurance récolte depuis les années 2010. Cette hausse s'est poursuivie à la suite de l'adoption de la loi du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

En 2023, le taux d'assurance a atteint un pic à 37,6 % des surfaces avant d'entamer un reflux en 2024 puis en 2025, année pour laquelle l'estimation fournie est de 34,9 %. L'Occitanie est, de loin, la région administrative la plus couverte avec un taux s'élevant à 48,5 % des surfaces.

Une analyse de l'évolution des primes d'assurances 2022-2024 a été menée. Ses résultats ont été présentés à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes (Codar) en 2025. Ces résultats indiquent notamment que, selon le Masa, « pour un même niveau de couverture du risque (même niveau de franchise), l'augmentation du taux d'aide, conjuguée à la prise en charge par la solidarité nationale de 90 % de la sinistralité du « troisième étage », a eu un effet bénéfique sur le coût de l'assurance récolte restant à la charge des agriculteurs ».

Pourtant, on observe depuis deux ans une baisse du taux de couverture, et les rapporteurs ont pu constater, sur le terrain, que les viticulteurs hésitaient de plus en plus à souscrire une assurance, certes largement subventionnée, mais coûteuse, au regard des bénéfices qu'ils peuvent espérer en tirer en cas d'aléas.

En effet, toute la problématique se posant à la viticulture comme, du reste, à l'agriculture de manière générale, est l'augmentation de la récurrence des aléas climatiques. Les indemnisations auxquelles peuvent prétendre les viticulteurs en cas d'aléas étant directement liées à leur référence de production historique, sur base d'une moyenne olympique quinquennale ou d'une moyenne triennale, la survenue de deux, trois voire quatre aléas climatiques de suite aboutit à l'effondrement de cette moyenne et, par suite, des indemnisations perçues.

Les rapporteurs alertent ainsi sur le risque de voir s'installer un cercle vicieux et paradoxal : alors même que la récurrence des aléas plaide pour une diffusion massive de l'assurance - permettant par ailleurs de garder à l'équilibre par le volume de contrats un marché peu rentable - l'effondrement de la moyenne olympique conduira à évincer de plus en plus de viticulteurs du système.

c) Le risque de déclin de la qualité des vins sous l'influence du changement climatique

La hausse globale de la température causée par le changement climatique fait craindre un déclin de la qualité de la production viticole affectant l'avenir de nombreuses exploitations. La viticulture se singularise des autres cultures par la décorrélation des prix de vente et du rendement. En effet, le prix de vente d'une bouteille de vin varie selon la renommée et la qualité du vin. Dès lors, la hausse de la température et une intensification de la contrainte hydrique causées par le changement climatique impacteront le développement des arômes, de la teneur en sucre, de l'acidité, du raisin et du vin. La composition des raisins français a évolué profondément ; les viticulteurs sont confrontés aujourd'hui à des raisins dont la teneur en sucre est excessive et à des acidités trop faibles. Dans le Languedoc par exemple, une étude du laboratoire Dubernet à Montredon-des-Corbières fait ressortir que le degré alcoolique des vins dans cette région est passé de 11 à 14 %, que l'acidité a perdu 1,5 g/l d'acide tartrique et que le pH est passé de 3,5 à 3,75 en 35 ans69(*).

L'Inao a déjà identifié ce phénomène naturel d'évolution des composantes des vins protégés. En effet, l'organisme de défense (ODG) de l'AOC « Côte Roannaise » a déposé une demande de révision de sa délimitation géographique en raison, d'une part, de l'urbanisation de son terroir et, d'autre part, de la difficulté des vignerons à élaborer des vins fruités et vifs (caractéristiques de leur appellation) suite aux sécheresses et à la précocité des débourrements. Le changement climatique a pour effet une montée en degré naturelle des vins en raison de l'augmentation des teneurs en sucre et de la chute de leur acidité. L'ODG espère obtenir une redélimitation de son aire parcellaire dans des terrains plus en altitude ou bénéficiant d'une exposition solaire moins forte.

Dans le Sud-Ouest, des cépages traditionnels montrent leur fragilité aux conséquences du changement climatique ; c'est notamment le cas d'un des cépages emblématiques, le merlot, qui représente 14 % des surfaces viticoles françaises. Le merlot est un cépage sensible à la surmaturation de ses baies et la hausse des températures dans ses terroirs traditionnels de Gironde et du Languedoc favorise son alcoolisation, notamment par un chargement en sucre altérant son équilibre organoleptique. On constate également une baisse de son rendement en raison de sa fragilité aux fortes chaleurs d'août à septembre70(*).

* 54 « Millésime 2023 : Chaud, précoce et sec, caractérisé par une adaptation constante des pratiques » rédigé par Étienne Neethling (ESA) et Hervé Quénol (CNRS), dans la revue des OEnologues n° 190 de janvier 2024).

* 55 Sgubin G., Swingedouw D., Dayon G., García de Cortázar-Atauri I., Ollat N., Pagé C., Van Leeuwen C., 2018. The risk of tardive frost damage in French vineyards in a changing climate. Agricultural and Forest Meteorology, 250-251, 226-242.

* 56 Viticulture. Production viticole 2024 : une baisse marquée à 37 millions d'hectolitres|Agreste, la statistique agricole.

* 57 Viticulture. Une production viticole 2025 estimée à 36 millions d'hectolitres|Agreste, la statistique agricole.

* 58 « Bretagne : Vive le réchauffement », J. Reux, La Vigne, n° 389, octobre 2025, p.19.

* 59 Selon l'Agreste, en 2025, la production bordelaise est en baisse de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale, celle du Sud-Ouest en retrait de 17 %, celle du Sud-Est de 10 %et celle du Languedoc-Roussillon de 19 %.

* 60 Inaki Garcia de Cortazar, Adaptation du modèle STICS à la vigne (Vitis vinifera L. ) : utilisation dans le cadre d'une étude d'impact du changement climatique à l'échelle de la France, thèse, 2006.

* 61 Source : Contribution écrite de l'Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO).

* 62 Contribution écrite du Comité Champagne.

* 63 Nathalie Ollat, Jean-Marc Touzard, Vigne, vin et changement climatique.

* 64 EUSO Dashboard - consulté le 14/10/2025.

* 65 Nathalie Ollat, Jean-Marc Touzard, Vigne, vin et changement climatique.

* 66 Ibid.

* 67 Risques pour les vendanges et les vendangeurs : les résultats préoccupants de l'étude Cliseve - Revue française d'oenologie.

* 68 Les risques professionnels des salariés agricoles 2018-2022, MSA, juillet 2024.

* 69 Van Leeuwen C., Destrac-Irvine A., Dubernet M., Duchêne E., Gowdy M., Marguerit E., Pieri P., Parker A., de Rességuier L., Ollat N., 2019. An update on the impact of climate change in viticulture and potential adaptations. Agronomy, 9 (9), 514.

* 70 Vins de Bordeaux : changement climatique, mildiou, désaffection des consommateurs... le merlot est-il en danger ?