EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er

Nationalisation des industriels

stratégiques d'ArcelorMittal

situés en France

Le présent article a pour objet de procéder à la nationalisation des sites industriels d'ArcelorMittal situés sur le territoire français.

La technique de la nationalisation, qui n'a pas été utilisée en France depuis 1982, permet au législateur de décider de la prise de contrôle forcée de l'État sur un outil de production.

L'activité de production d'acier en Europe connaît actuellement une grave crise qui affecte sa rentabilité du fait à la fois de facteurs internes au marché de l'acier qui est perturbé par la réduction de la demande d'acier en Europe et de la hausse des surcapacités de production d'acier à l'échelle mondiale et de facteurs externes au marché de l'acier dont notamment le prix de l'énergie et la trajectoire de réduction des attributions de quotas gratuits d'émission pour les aciéristes européens dans le cadre de l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) à partir de 2026.

Pour autant, l'usage de la technique de la nationalisation, comme le propose le présent article, resterait sans effet sur les différents facteurs explicatifs de la crise conjoncturelle traversée par les producteurs d'acier en Europe.

À rebours de l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi, la nationalisation ne résoudrait aucun des problèmes rencontrés par les sites de production d'ArcelorMittal en France et emporterait un risque de fragilisation de ces sites qui ne pourraient plus bénéficier des commandes passées au groupe ArcelorMittal qui gère son parc de production à l'échelle européenne.

Le rapporteur relève en revanche qu'il existe des leviers à l'échelle nationale et européenne qui permettront, alternativement à une décision de nationalisation qui resterait sans effet concret, d'assurer la pérennité de l'activité de production d'acier sur les sites français d'ArcelorMittal.

Par suite, la commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LA CONSTITUTION CONSACRE EXPRESSÉMENT LA COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR POUR DÉCIDER UNILATÉRALEMENT DE NATIONALISER CERTAINES ENTREPRISES

A. LE POUVOIR LÉGISLATIF A PROCÉDÉ DEPUIS LES ANNÉES 1930 À PLUSIEURS VAGUES DE NATIONALISATIONS D'ENTREPRISES EN APPLICATION D'UN POUVOIR SOUVERAIN EXPRESSÉMENT CONSACRÉ PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Le pouvoir de nationalisation correspond, selon la définition proposée en 1946 par le doyen Vedel, au pouvoir dont dispose l'État de « transférer à l'État par voie d'expropriation un ensemble de moyen de production »3(*). Ce pouvoir de l'État, qui est expressément consacré à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, constitue selon la formule du professeur Olivier Beaud un « acte de puissance publique »4(*) qui trouve son fondement dans le principe de souveraineté et dans la compétence de l'État pour exercer sur son territoire un pouvoir de « police économique » ayant pour objet de garantir la supériorité des intérêts de l'État sur les intérêts individuels5(*).

Depuis le début du XXe siècle, les gouvernements français successifs ont usé à plusieurs reprises de leurs prérogatives en matière de nationalisation en procédant en particulier à trois « vagues » de nationalisations respectivement dans les années 1930, après la Libération et enfin au début des années 19806(*).

En premier lieu, la vague de nationalisations du Front populaire intervenue entre 1936 et 1937, s'est principalement traduite par le transfert à l'État de la propriété d'entreprises dans le secteur de l'aéronautique, des industries d'armement et des chemins de fer avec la création de la Société nationale des chemins de fer (SNCF).

En deuxième lieu, la vague de nationalisations de la Libération, intervenue entre 1944 et 1946, a eu pour effet de nationaliser de nombreuses entreprises et secteurs économiques, en particulier certains groupes industriels dont Renault et Gnome et Rhône, plusieurs établissements bancaires dont la Banque de France, plusieurs compagnies d'assurance, des entreprises de transport aérien ainsi enfin que la nationalisation quasi-intégrale des secteurs de l'électricité, du gaz et des combustibles minéraux avec la création respectivement d'Électricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF) et de Charbonnages de France.

Enfin en troisième lieu, la vague de nationalisations décidée en application du « Programme commun » de 1972, intervenue en 1982, a concerné plusieurs groupes industriels dont Saint-Gobain et le groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann, ainsi que plusieurs banques et compagnies financières dont la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas.

En l'absence de dispositions constitutionnelles expresses sous l'empire de la IIIe puis de la IVe République, la compétence exclusive du pouvoir législatif pour exercer le pouvoir de nationalisation dont dispose l'État a été consacré de manière prétorienne par le juge administratif7(*) et par le juge judiciaire8(*).

La Constitution du 4 octobre 1958 a consacré expressément à son article 34 la compétence du législateur pour prendre une décision de nationalisation, en incluant dans le domaine de la loi « les nationalisations d'entreprises ».

B. LA NATIONALISATION CORRESPOND À UNE DÉCISION UNILATÉRALE DU POUVOIR LÉGISLATIF D'ACQUISITION FORCÉE PAR L'ÉTAT D'UNE ENTREPRISE SANS EXEMPLE DEPUIS 1982

Une des spécificités de la décision de nationalisation, dont la compétence appartient exclusivement au pouvoir législatif comme il a été vu, réside dans le caractère unilatéral de cette décision et dans l'obligation de s'y soumettre dans laquelle se trouve les propriétaires des entreprises concernées par la nationalisation. Cette dimension coercitive de la décision de nationalisation a été consacrée comme de ses éléments constitutifs par le juge constitutionnel9(*) et par le juge administratif10(*).

La décision de nationalisation, en tant que cession imposée, se distingue à ce titre des prises de participations de l'État, c'est-à-dire des autres opérations de transfert volontaires à l'État de tout ou partie du capital d'une société.

Alors que les prises de participations conventionnelles, dans le cadre desquelles le transfert intervient aux termes d'un contrat de cession des titres concernés, sont notamment régies par les dispositions de l'ordonnance du 20 août 201411(*) sur la gouvernance des sociétés à participation publiques, les décisions de nationalisation ne sont pas encadrées par un régime législatif dès lors qu'elles relèvent elles-mêmes de la compétence du législateur. L'article L. 1112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) se borne à rappeler que l'opération de transfert à l'État des biens et droits concernés par une nationalisation « est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui prononcent la nationalisation ».

Au sens strict du terme, l'État français n'a procédé à aucune nationalisation depuis l'adoption par le Parlement de la loi du 11 février 198212(*) qui a mis en oeuvre la troisième vague de nationalisation.

Pour autant, et malgré le renoncement du Gouvernement au recours à la technique de la nationalisation en 2012 pour empêcher la fermeture des hauts-fourneaux du site de Florange du groupe ArcelorMittal, le terme de « nationalisation » a été utilisé au sens large pour désigner deux opérations récentes de l'État-actionnaire consistant à acquérir l'intégralité du capital de deux entreprises : STX France devenue Les Chantiers de l'Atlantique d'une part ; Électricité de France (EDF) d'autre part.

En premier lieu, l'acquisition de l'intégralité du capital de la société STX France, renommée « Les Chantiers de l'Atlantique »13(*), intervenue en juillet 2018 à la suite de l'annonce par le groupe sud-coréen STX de son intention de céder les chantiers de Saint-Nazaire, est une prise de participation de droit commun. Cette opération, qui a été présentée comme « temporaire » par le ministre des finances alors en poste14(*), repose sur l'usage par l'État-actionnaire d'un instrument de droit commun qui est l'activation du droit de préemption dont il disposait, en application de l'article L. 223-14 du code de commerce, du fait de sa présence préalable au capital de STX France à hauteur d'un tiers (33,3 %).

En second lieu, l'acquisition par l'État de l'intégralité du capital d'EDF et le retrait consécutif de la cote de l'entreprise, achevée en juin 2023, a été qualifiée par le ministre des finances de « renationalisation ». En pratique, cette opération d'acquisition a été menée par l'État sur le fondement du droit boursier conventionnel en engageant en novembre 2022 une offre publique d'achat (OPA), combiné à l'activation par l'État de son droit au retrait obligatoire (squeeze-out) qu'il détenait après avoir atteint le seuil légal de 90 % du capital et des droits de vote15(*).

En conclusion, le rapporteur relève que ces deux opérations actionnariales, qui ont été qualifiées de « nationalisation de droit commun »16(*) par opposition aux « nationalisations souveraines » décidées par le législateur en application de l'article 34 de la Constitution, n'entrent pas dans le champ de la nationalisation au sens strict et doivent être analysées comme des prises de participation dans le cadre desquelles l'initiative de l'État est restée subordonnée à la présence préalable de l'État au capital des sociétés concernées, pour activer respectivement le droit de préemption et l'option de retrait obligatoire.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA NATIONALISATION DES SITES INDUSTRIELS STRATÉGIQUES D'ARCELORMITTAL SITUÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

L'article 1er de la proposition de loi, composée d'un alinéa unique, prévoit la nationalisation des sites industriels d'ArcelorMittal situés en France et identifiés comme stratégiques pour l'industrie sidérurgique et la transition énergétique.

Cette disposition aurait pour effet de procéder au transfert de propriété forcé entre le groupe ArcelorMittal et l'État, en application de la technique de la nationalisation prévue à l'article 34 de la Constitution.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES

FINANCES :

LA NATIONALISATION DES SITES FRANÇAIS D'ARCELORMITTAL

NE RÉSOUDRAIT AUCUN DES PROBLÈMES RENCONTRÉS ACTUELLEMENT

PAR LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EUROPÉENNE

Le rapporteur relève que les auteurs de la proposition de loi mettent en avant, dans leur exposé des motifs, deux décisions récentes pour justifier la décision de nationalisation. D'une part, l'annonce faite en avril 2025 par ArcelorMittal d'un plan de suppression de 636 postes en France. D'autre part, le report dans le temps du projet de décarbonation du site industriel de Dunkerque annoncé par le groupe ArcelorMittal en novembre 2024.

Si le rapporteur comprend la volonté des auteurs de la proposition de loi de préserver à la fois la souveraineté industrielle de la France et l'emploi dans notre territoire, force est de constater que la décision de nationalisation qui est proposée resterait sans effet dès lors que la fragilisation des sites industriels d'ArcelorMittal en France résulte non pas de sa structure actionnariale mais de la crise conjoncturelle traversée actuellement par la filière sidérurgique en Europe. Cette crise est la conséquence de plusieurs facteurs internes et externes de la dégradation de la compétitivité de l'activité de production d'acier en France qui sont développés ci-après.

Le transfert à l'État de la propriété des sites industriels d'ArcelorMittal présents sur le territoire n'aurait aucun effet sur la rentabilité de l'activité de production d'acier en Europe. Par suite, une nationalisation constituerait un instrument non seulement coûteux mais inefficace pour atteindre les objectifs visés.

Le rapporteur relève à cet égard que l'épisode de prise de contrôle par l'État des deux principales entreprises sidérurgiques sur le territoire français, Usinor et Sacilor, entre 1982 et 1995 n'a pas permis d'empêcher la restructuration en profondeur du secteur sidérurgique qui avait été affecté par la crise pétrolière de 1973. Entre la prise de contrôle en 1982 et la privatisation en 1995 d'Usinor-Sacilor, le nombre d'emplois dans la sidérurgie en France a diminué de 59 %, en passant de 38 500 à 95 000, et ce malgré des subventions publiques ayant atteint 100 milliards de francs entre 1975 et 198717(*).

A. LES COÛTS DE PRODUCTION D'ACIER EN EUROPE SONT DYNAMIQUES, SOUS L'EFFET DE LA HAUSSE DU PRIX DE L'ÉNERGIE ET DU DURCISSEMENT DU SYSTÈME DES « QUOTAS CARBONE » EUROPÉENS

En premier lieu, l'équilibre économique de la filière de production d'acier et ses perspectives de décarbonation sont affectés par la hausse significative des coûts de l'énergie en Europe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022.

Le rapporteur relève à ce titre que la décision prise par le groupe ArcelorMittal de reporter son projet d'investissement massif pour l'installation sur le site de Dunkerque d'une usine de réduction directe ou DRP (Direct Reduction Plant) est directement liée aux perturbations du marché du gaz naturel et au niveau actuel des prix de l'électricité en Europe.

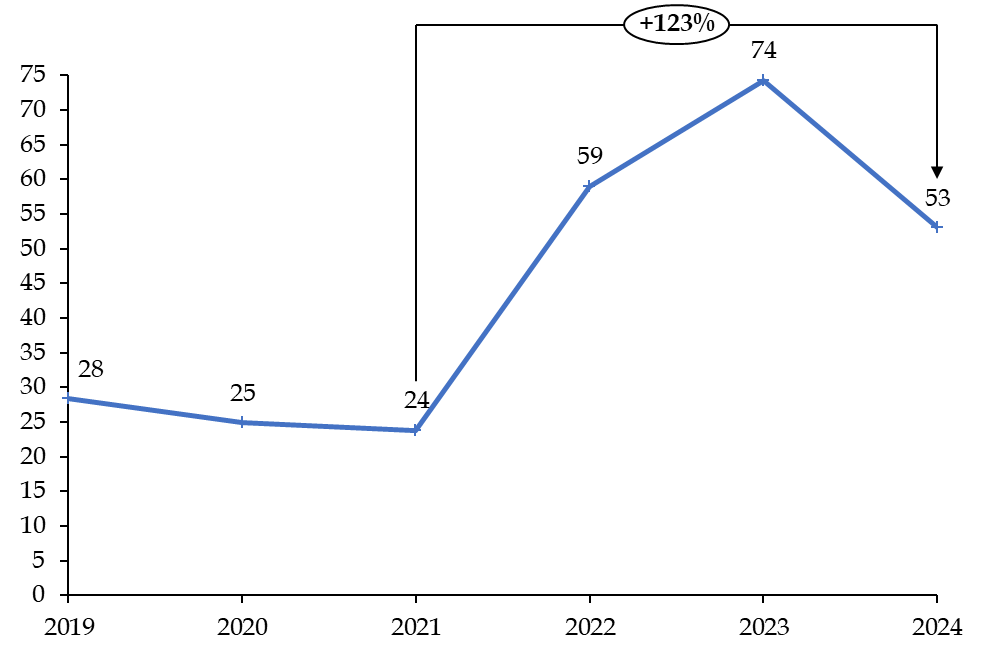

Prix du gaz naturel au sein de l'Union européenne (clients professionnels)

(en euros par mégawattheures)

Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat

Comme l'a précisé le président d'ArcelorMittal France devant la commission des affaires économiques du Sénat au printemps 2025, les prix actuels du gaz naturel en Europe ont pour effet de renchérir le coût d'utilisation d'un DRP au point que le coût de production d'une bobine d'acier par la filière DRP serait actuellement équivalent au coût de production d'une bobine par la filière des hauts-fourneaux, en y intégrant le paiement des droits d'émission de dioxyde de carbone18(*). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'acier constitue pour les clients industriels une matière première pour laquelle le coût de l'investissement ne peut pas être amorti par une hausse du prix de vente, la nationalisation proposée n'aurait aucun effet sur le déséquilibre économique de l'investissement dans les conditions actuelles du marché de l'énergie.

Parallèlement, le projet d'installation du DRP prévoit la possibilité d'alimenter cet équipement avec de l'hydrogène. Or, le coût de l'hydrogène vert réalisé à partir de l'électrolyse de l'eau représente actuellement plus de deux fois la cible estimée19(*) par ArcelorMittal pour que son usine de réduction directe (DRP) de Dunkerque puisse produire du minerai de fer pré-réduit à un prix compétitif en utilisant de l'hydrogène vert20(*).

En deuxième lieu, la rentabilité des sites de production d'acier sur le territoire français, et notamment celles des sites de production du groupe ArcelorMittal, est affectée par la trajectoire de réduction des quotas d'émission gratuits affectés aux producteurs d'acier.

En effet, les sites de production d'acier sont intégrés depuis 2005 dans le « marché du carbone » européen ou système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) créé en application de la directive (UE) 2003/87/CE21(*) du 13 octobre 2003.

Le « marché du carbone » européen prévoit que pour l'ensemble des installations industrielles fortement émettrices en gaz à effet de serre, les producteurs sont tenus de restituer chaque année des quotas d'émission correspondant à leurs émissions réelles. Les grandes installations industrielles du groupe ArcelorMittal en France sont toutes soumises au « marché du carbone » européen.

Alors que le SEQE-UE prévoit un mécanisme d'allocation gratuite de quotas d'émission pour les producteurs qui sont soumis à un risque de « fuite de carbone », c'est-à-dire qui sont soumis à la concurrence de producteurs internationaux n'ayant pas à supporter les coûts de leurs émissions, ce mécanisme d'allocation gratuite a été récemment réformé par la directive (UE) 2023/959 du 10 mai 202322(*).

La réforme du mécanisme d'allocation gratuite prévoit, pour tenir compte de l'entrée en vigueur du mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières (MACF), de réduire les allocations gratuites de quotas pour les producteurs dont les secteurs sont couverts par le MACF. Celui-ci doit permettre d'éviter les fuites de carbone en taxant les produits fortement émetteurs lors de leur importation dans l'Union européenne.

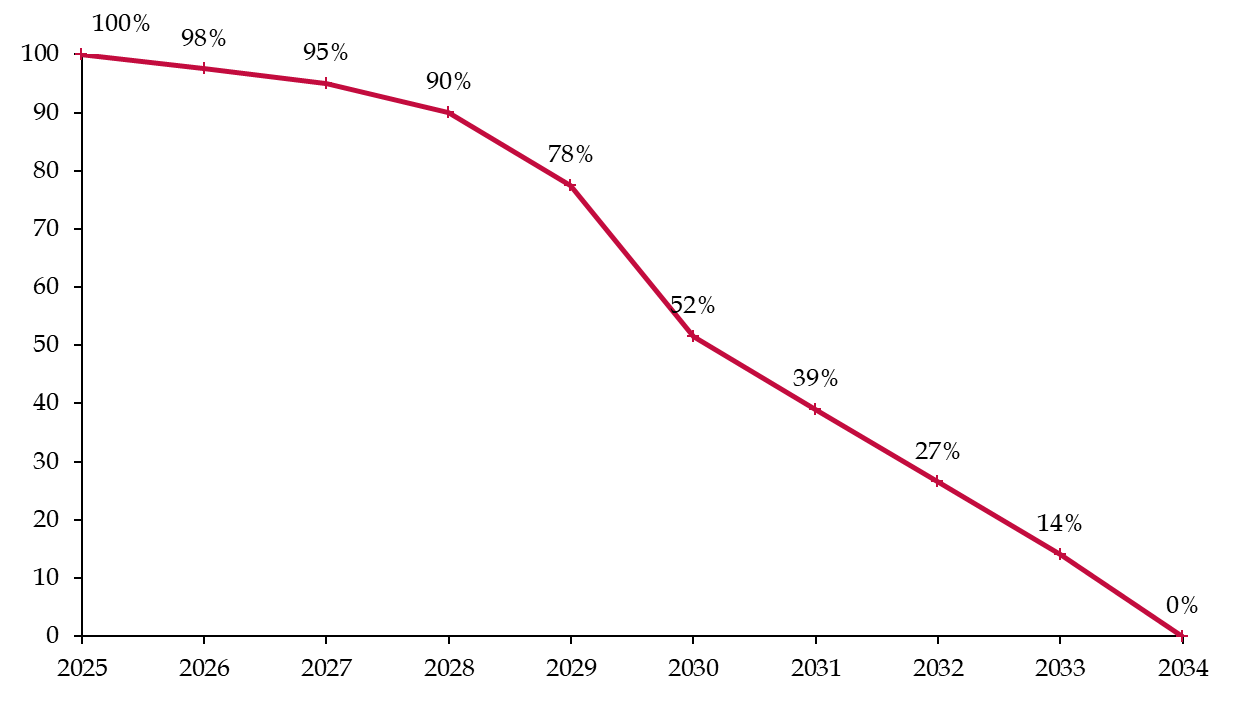

Trajectoire de réduction des quotas d'émission gratuit

(en pourcentage d'allocation gratuite)

Note : Cette trajectoire ne concerne que les secteurs couverts par le MACF.

Source : commission des finances

Le secteur de l'acier étant couvert par le MACF, la réforme récente du « marché du carbone » européen a pour effet de réduire les quotas d'émission gratuits dont disposent les producteurs d'acier européens, dont notamment le groupe ArcelorMittal.

La trajectoire de réduction des quotas d'émission gratuits attribués aux producteurs d'acier vient donc s'ajouter à la hausse des prix de l'énergie pour contribuer à la réduction de la profitabilité du secteur en Europe.

Le rapporteur relève à cet égard que la trajectoire de réduction des quotas gratuits créé en tout état de cause une incitation significative à la décarbonation de la production d'acier en France. Elle repose ainsi sur un mécanisme de marché et un « signal-prix » qui ne sauraient être modifiés par la nationalisation. Au contraire, les investissements massifs nécessaires à la décarbonation seraient probablement peu compatibles avec la dégradation de nos finances publiques.

B. LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX DES PRODUCTEURS D'ACIER EN EUROPE SONT OBSTRUÉS PAR LE RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE SUR LE CONTINENT ET PAR LE CONTEXTE DE SURPRODUCTION MONDIALE

Parallèlement à la dégradation de la rentabilité de l'activité de production d'acier en Europe du fait de l'environnement normatif et de la hausse des coûts énergétiques, le rapporteur relève que la crise actuelle du secteur sidérurgique en Europe s'explique aussi par des facteurs directement liés au marché de l'acier en Europe. En effet, ce marché se trouve sous la double pression d'une demande décroissante et d'une offre croissante, sous l'effet du développement massif de leurs capacités de production par plusieurs pays en dehors de l'Union européenne, au premier rang desquels se trouve la Chine.

En premier lieu, le recul de la rentabilité de l'activité de production d'acier en Europe s'explique par la contraction de la demande d'acier au sein de l'Union européenne. Cette contraction correspond à un phénomène multifactoriel ayant pour cause principale la désindustrialisation de l'économie européenne. En effet, l'industrie automobile constitue l'un des principaux clients des aciéristes pour les produits plats. Or, la réduction du nombre de voitures produites en Europe a eu pour effet mécanique de ralentir la demande d'acier plat dans les pays de l'Union européenne.

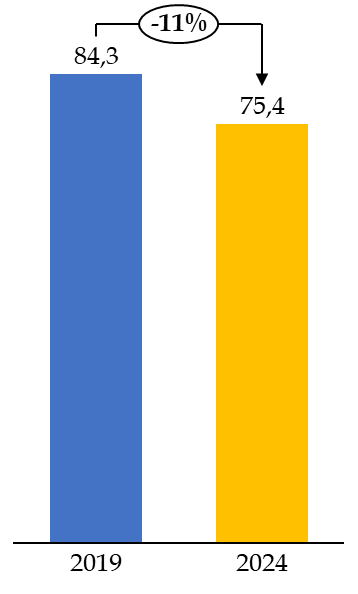

Évolution de la demande d'acier plat en Europe

(en millions de tonne)

Source : commission des finances, d'après les données d'Eurofer

En second lieu, les producteurs d'acier européen sont affrontés à une hausse rapide de l'offre d'acier à l'échelle mondiale qui résulte de la décision prise par certains pays de développer, pour des motifs d'indépendance économique et industrielle, des capacités de production d'acier en dépit de la situation actuelle de surcapacité mondiale des sites de production d'acier.

En effet, d'après une étude de l'OCDE réalisée en mai 202523(*), il existe actuellement une « surproduction d'acier » à l'échelle mondiale correspondant à l'écart entre la demande et l'offre. D'après les projections de la World Steel Association, la surcapacité atteint en 2024 un poids total de 602 millions de tonnes d'acier, soit plus de quatre fois la demande totale du marché européen.

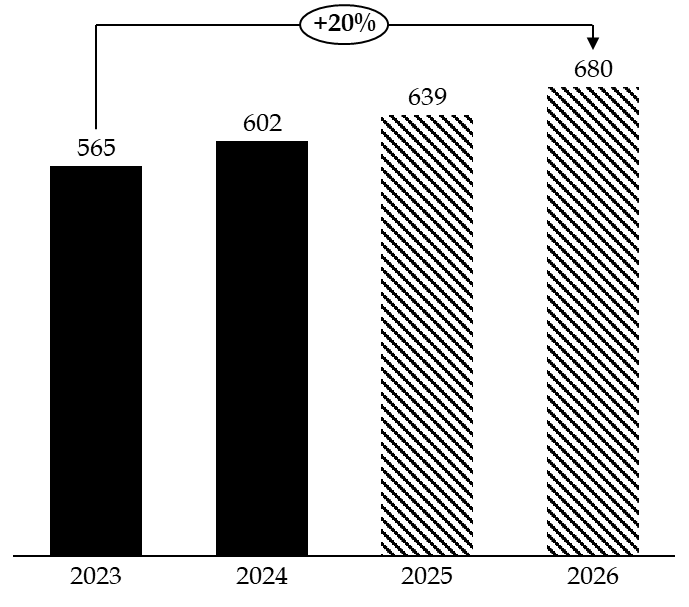

Surcapacités mondiales d'acier

(en millions de tonnes produites)

Note : La surcapacité correspond à la différence positive entre l'offre mondiale et la demande mondiale.

Source : commission des finances, d'après les données de la World Steel Association

Les stratégies de développement de nouvelles capacités de production en cours de développement dans plusieurs pays situés hors de l'Union européenne dont en particulier l'Inde et la Chine a donc pour effet de rendre structurelle à moyen terme cette fragilité de l'activité de production d'acier en Europe.

Par conséquent, le rapporteur relève une nouvelle fois que la nationalisation resterait sans effet sur la dynamique actuelle de déstabilisation de l'équilibre économique de l'activité de production d'acier en Europe.

Le rapporteur conclut de son analyse de la situation actuelle du secteur de l'acier européen : premièrement que ce secteur constitue un élément déterminant de notre souveraineté industrielle et qu'il traverse une crise importante de son équilibre économique du fait notamment de la baisse de la demande d'acier en Europe, de la présence durable de surcapacités sur le marché mondiale de l'acier, de la hausse des prix de l'énergie et de la baisse des quotas gratuits d'émission ; deuxièmement que l'instrument de la nationalisation, acte de souveraineté économique par lequel l'État s'approprie de manière coercitive un outil de production, ne permet de résoudre aucun des défis auxquels les sites de production d'ArcelorMittal sont actuellement affrontés, dès lors que la structure actionnariale des sites restera sans effet sur les déséquilibres du marché de l'acier européen.

Si la décision de nationalisation n'apporterait aucune solution structurelle aux problèmes rencontrés par la filière sidérurgique et par les entités du groupe ArcelorMittal en France, le rapporteur estime qu'il existe des leviers alternatifs à la nationalisation pour protéger le marché européen de l'acier en soutenant à l'échelle nationale les projets de décarbonation et en défendant à l'échelle européenne ce marché contre les surcapacités mondiales24(*).

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE

2

Périmètre des sites industriels détenus par

ArcelorMittal et considérés comme stratégiques pour

l'industrie sidérurgique nationale

Le présent article a pour objet de fixer le périmètre des actifs concernés par la décision de nationalisation prévue à l'article 1er de la proposition de loi.

Le périmètre fixé par l'article comprend l'ensemble des sites industriels détenus par ArcelorMittal en France, au motif de leur caractère stratégique pour l'industrie sidérurgique nationale.

Le rapporteur note que ce périmètre large doit être apprécié au regard de l'importante marge d'appréciation laissée au législateur par le juge constitutionnel sur le caractère nécessaire des nationalisations auxquelles il procède.

Pour autant, sans remettre en cause le caractère stratégique de la filière sidérurgique en France, la décision de nationalisation n'apporterait aucune solution de nature à assurer une protection efficace de cette filière.

Le rapporteur estime qu'il existe par surcroît des solutions alternatives à la nationalisation à l'échelle nationale et européenne pour protéger la filière sidérurgique française.

Par suite, la commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LE POUVOIR LÉGISLATIF DE NATIONALISATION D'ENTREPRISE EST SUBORDONNÉ À UNE CONDITION DE NÉCESSITÉ PUBLIQUE QUI FAIT L'OBJET D'UN CONTRÔLE SOUPLE PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL

A. LA NATIONALISATION COERCITIVE DE CERTAINS ACTIFS ÉCONOMIQUES NE PEUT INTERVENIR QU'À LA CONDITION DU CARACTÈRE NÉCESSAIRE DE CETTE DÉCISION

Le pouvoir de nationalisation d'entreprise consacré à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et mentionné à l'article L. 1112-1 du code général de la propriété des personnes publiques est encadré dans sa portée par plusieurs conditions fixées à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

La première de ces conditions correspond au caractère nécessaire de la décision de nationalisation.

En effet, l'article 17 de la Déclaration de 1789, qui consacre le caractère « inviolable et sacré » du droit de propriété, ne prévoit expressément l'hypothèse de décisions publiques d'expropriation qu'à la condition que « la nécessité publique, légalement constatée, [les] exige évidemment ».

Par conséquent, le droit constitutionnel subordonne explicitement le pouvoir de nationalisation dont dispose le législateur à une condition de nécessité.

B. LE JUGE CONSTITUTIONNEL EXERCE SUR LE CARACTÈRE NÉCESSAIRE DES DÉCISIONS DE NATIONALISATION UN CONTRÔLE LIMITÉ À L'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION DU LÉGISLATEUR

En l'absence de régime juridique spécifique et de procédure encadrant l'exercice par le législateur de son pouvoir de nationalisation, il n'existe pas de critères juridiques consacrés pour apprécier le caractère nécessaire d'une décision de nationalisation d'entreprise.

Par suite, le respect de cette condition peut être contrôlé, sous réserve de la formation d'un recours, directement par le juge constitutionnel dans son office de juge de la constitutionnalité de la loi.

Or le caractère particulièrement rare des décisions législatives de nationalisation, et l'absence de décision de ce type depuis la loi du 11 février 198225(*), a pour conséquence directe qu'il existe une jurisprudence très limitée relative à l'appréciation par le juge constitutionnel du caractère nécessaire d'une nationalisation.

Le rapporteur relève toutefois que la décision rendue par le Conseil constitutionnel en 1982 permet de dégager deux caractéristiques de l'encadrement constitutionnel du pouvoir de nationalisation et de son contrôle.

Premièrement, le juge constitutionnel a consacré expressément le fait qu'une décision législative de nationalisation ne saurait avoir pour effet de « restreindre le champ de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la Déclaration de 1789 »26(*). Cette limite fixée par le juge constitutionnel, qui fait obstacle à ce qu'une nationalisation massive ne remette en cause l'organisation globale de l'économie, est fondée sur la protection accordée par l'article 4 de la déclaration de 1789 du droit de propriété et de la liberté dont la préservation ne serait pas effective si « des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre »27(*).

Deuxièmement, et sous réserve du respect de cette limite, le juge constitutionnel a consacré le caractère restreint du contrôle juridictionnel qu'il exerce sur le respect par le législateur de la condition de nécessité publique rattachée à la décision de nationalisation. Plus précisément, le juge constitutionnel a consacré le fait qu'il ne substituait pas son appréciation à celle du législateur et se bornait à effectuer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation28(*) quant au respect par le législateur de la nécessité publique rattachée à la décision de nationalisation.

En l'espèce, le juge constitutionnel a admis, sans exercer de plein contrôle, que le législateur de 1982 n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant à des nationalisations dans les secteurs industriels et financiers au motif que « ces nationalisations seraient nécessaires pour donner aux pouvoirs publics les moyens de faire face à la crise économique, de promouvoir la croissance et de combattre le chômage et procéderaient donc de la nécessité publique au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 »29(*).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'ARTICLE FIXE UN PÉRIMÈTRE DE NATIONALISATION INCLUANT L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS DÉTENUES PAR ARCELORMITTAL EN FRANCE

L'article 2 de la proposition de loi, composé de deux alinéas, fixe le périmètre des actifs concernés par la décision de nationalisation prévue par l'article 1er. En effet, l'article 1er procède par renvoi en prévoyant la nationalisation des actifs « identifiés comme stratégiques pour l'industrie sidérurgique ». L'article 2 précise donc le périmètre de ces actifs.

En l'occurrence, le premier alinéa de l'article 2 prévoit un périmètre particulièrement large puisqu'il désigne comme « stratégiques pour l'industrie sidérurgique nationale » non seulement les sites d'ArcelorMittal à Dunkerque, Fos-sur-Mer et Florange, mais également « toutes autres installations détenues par ArcelorMittal en France ». Par conséquent, le périmètre de nationalisation retenu par la proposition de loi couvre l'ensemble des sites industriels détenus par le groupe ArcelorMittal sur le territoire national.

Le second alinéa de l'article 2 précise que le périmètre de nationalisation couvre non seulement les installations industrielles mais également les brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES

FINANCES :

LA PRÉSERVATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

NATIONALE REPOSE SUR DES INSTRUMENTS ALTERNATIFS À LA NATIONALISATION

Le rapporteur relève de nouveau que la situation actuelle des sites d'ArcelorMittal en France et plus largement de la filière sidérurgique en Europe est le résultat d'un déséquilibre économique multifactoriel lié notamment à la baisse de la demande d'acier, à la hausse des surcapacités mondiales et à des perturbations de l'activité indépendantes du marché de l'acier dont en particulier la hausse des coûts associés au « marché du carbone » européen et à la hausse des prix de l'énergie (cf. le commentaire de l'article premier de la proposition de loi).

Dans ces conditions et comme il a été rappelé, la décision de nationalisation ne serait d'aucune utilité face à ce déséquilibre multifactoriel du secteur de la production d'acier en Europe. Par ailleurs, ce projet de nationalisation ne correspond pas aux hypothèses pour lesquelles notre droit constitutionnel a prévu un pouvoir législatif de nationalisation d'entreprise.

Pour autant, le rapporteur ne conteste pas le caractère stratégique de la filière sidérurgique française et il remarque qu'il existe - à l'échelle nationale comme à l'échelle de l'Union européenne - des instruments alternatifs à la nationalisation qui ont quant à eux un caractère nécessaire pour assurer la pérennité des sites de production d'acier sur le territoire français.

A. À L'ÉCHELLE FRANÇAISE, LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE PEUT ÊTRE PROTÉGÉE PAR LA POURSUITE DU SOUTIEN PUBLIC À LA DÉCARBONATION DES SITES DE PRODUCTION

Comme indiqué préalablement, l'un des facteurs de perturbation de l'équilibre économique de l'activité de la filière sidérurgique en France est l'évolution du « marché du carbone » européen, ou système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE), sous l'effet de la réforme mise en oeuvre par la directive (UE) 2023/959 du 10 mai 202330(*) qui prévoit de réduire progressivement, à partir du 1er janvier 2026, le mécanisme d'attribution gratuite de quotas d'émission pour les secteurs couverts par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF). Ce dernier constitue un « bouclier » ayant pour objet de taxer les importations pour tenir compte des émissions de gaz à effet de serre associées.

En application de la réforme du SEQE-UE, les producteurs d'acier situés dans l'Union européenne verront leurs émissions gratuites de quotas d'émission progressivement réduites, avec une trajectoire passant de 97,5 % de quotas gratuits distribués en 2026 à 0 % en 2034.

Ce renforcement du « marché du carbone » européen, qui a été décidé pour tenir compte du haut niveau d'émissions des sites industriels31(*), a pour objectif de créé une forte incitation pour les groupes industriels concernés à engager des investissements en faveur de la décarbonation de leur processus de production. Ces investissements, qui sont massifs dans le cas des sites de production sidérurgiques, doivent être pris en charge par les industriels qui bénéficieront d'un retour sur investissement à long terme en conservant la possibilité de commercialiser leur acier au sein de l'Union européenne.

Par suite, la nationalisation aurait pour effet paradoxal de transférer la charge de ces investissements depuis les acteurs industriels privés vers l'État, qui deviendrait seul actionnaire des installations concernées. Cette technique aurait un effet contreproductif dans la mesure où elle imposerait d'immobiliser un montant très élevé de capital dans une situation déjà fortement dégradée des finances publiques et où elle réduirait par voie de conséquence la capacité de l'État à accompagner les acteurs privés dans leurs investissements de décarbonation.

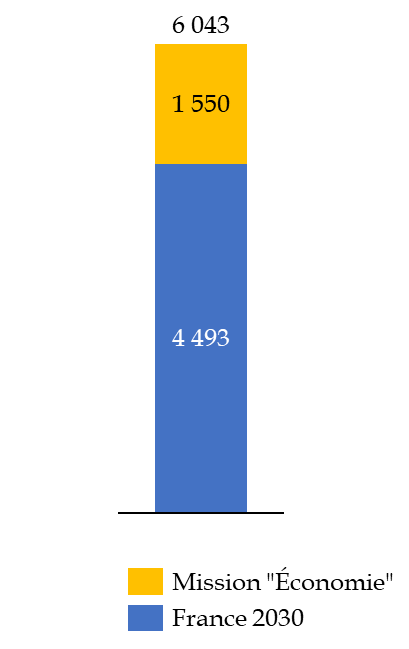

En effet, pour tenir compte des exigences environnementales croissantes liés à la production d'acier en Europe, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs dispositifs d'aide à l'investissement pour inciter les industriels à décarboner les processus de production. Le rapporteur souligne notamment l'existence d'une enveloppe pluriannuelle de 4,5 milliards d'euros d'aides publiques dédiées à l'objectif de « décarbonation de l'industrie » dans le plan France 2030. Cette enveloppe permet à la puissance publique de prendre en charge une partie des coûts des investissements de décarbonation de grands sites sidérurgiques. La loi de finances initiale pour 2025 a par ailleurs prévu une enveloppe complémentaire à hauteur de 1,6 milliard d'euros d'aides publiques retracées dans la mission « Économie »32(*).

Aides publiques à la décarbonation de l'industrie

(en millions d'euros)

Note : Les deux enveloppes concernées financent des aides pluriannuelles.

Source : commission des finances

Le rapporteur relève que le site de production d'acier d'ArcelorMittal à Dunkerque a fait l'objet de plusieurs projets successifs d'investissement de décarbonation qui ont été soutenus par la puissance publique.

Dans un premier temps, un projet d'investissement total à hauteur de 1,8 milliard d'euros avec un soutien public de 850 millions d'euros qui prévoyait l'installation d'une usine de réduction directe (Direct Reduction Plant ou DRP) et de deux fours électriques a été envisagé.

Dans un second temps, après que ce premier projet a été suspendu par ArcelorMittal du fait du manque de visibilité en particulier en matière de protection commerciale et de coût de l'énergie, le groupe ArcelorMittal a annoncé qu'il élaborait un projet d'investissement alternatif à hauteur de 1,2 milliard d'euros, soutenu également par la puissance publique, qui prévoit l'installation d'un premier four électrique.

Le rapporteur estime au regard de ces projets que, si la décarbonation constitue bien un enjeu majeur de pérennité de l'activité de production d'acier en France, la situation dégradée des finances publiques impose d'optimiser l'usage des deniers publics en favorisant l'accompagnement des investissements privés dans la décarbonation plutôt que la nationalisation de sites industriels.

B. À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE, LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE PEUT ÊTRE PROTÉGÉE PAR L'ADAPTATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE AU DÉSÉQUILIBRE MONDIAL SUR LE MARCHÉ DE L'ACIER

Parallèlement, et eu égard à la situation actuelle de déséquilibre sur le marché mondial de l'acier créé par la surcapacité mondiale de production estimée à 602 millions de tonnes en 2024, la pérennité de la filière sidérurgique en France requiert également l'adoption à l'échelle de l'Union européenne d'une politique commerciale adaptée à ce contexte.

Pour répondre au risque d'afflux d'acier importés extra-européen au sein de l'Union européenne, la Commission européenne a mis en place depuis le 2 février 2019, dans le contexte de la réponse de l'Union européenne à la décision des États-Unis de taxer les importations d'acier à hauteur de 25 %, un mécanisme temporaire de protection, appelé « mesure de sauvegarde », qui prévoit d'appliquer des droits de douane de 25 % au-delà d'un certain volume d'importation qui correspond à un quota d'importation en franchise de douane. Prorogé par l'Union européenne en 2024, cette mesure de sauvegarde expirera au 30 juin 2026.

Le rapporteur salue à cet égard l'annonce faite par la Commission européenne le 7 octobre 2025 de sa proposition de mise en place d'une nouvelle mesure de protection permanente du marché de l'acier dans l'Union européenne. Cette mesure de protection permanente permettra, sous réserve de son entrée en vigueur, à la fois de réduire les quotas d'importation en franchise de douane de 47 % pour tenir compte de la contraction de la demande d'acier sur le marché depuis la création de la mesure de sauvegarde ; et deuxièmement de rehausser le niveau de taxation à 50 % pour les importations d'acier au-delà des quotas en franchise de douane.

Cette mesure récente proposée par la Commission européenne démontre l'importance d'adapter la politique commerciale à l'échelle de l'Union européenne pour rétablir l'équilibre économique des producteurs d'acier dans les pays de l'Union européenne. Le rétablissement de cet équilibre économique constitue en effet la condition sine qua non à la pérennité de la production d'acier en Europe. Plutôt qu'une nationalisation qui ne permettrait pas de rétablir des règles de concurrence équitable sur le marché de l'acier, le rapporteur remarque que la création à venir d'une mesure de protection permanente du marché de l'acier dans l'Union - conformément à la position défendue par la France - constitue un levier essentiel pour assurer la préservation de la filière sidérurgique qui est nécessaire à la souveraineté industrielle européenne.

Pour conclure, le rapporteur note qu'il existe des voies et moyens pour protéger la filière de production d'acier en France dont il ne conteste pas le caractère stratégique pour assurer notre souveraineté industrielle. Pour autant, ces voies et moyens repose sur la mobilisation d'instruments à l'échelle nationale et à l'échelle européenne qui sont distincts et parfois concurrents de la nationalisation.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE

3

Indemnisation des actionnaires d'ArcelorMittal

Le présent article a pour objet de fixer la procédure d'indemnisation des actionnaires du groupe ArcelorMittal en compensation de leur expropriation résultant de la décision de nationalisation.

L'article prévoit, en premier lieu, la nomination d'une commission indépendante chargé de procéder à l'évaluation de la valeur des actifs nationalisés.

En second lieu, l'article prévoit que l'indemnité versé aux actionnaires expropriés sera minorée du montant des aides publiques perçues par le groupe ArcelorMittal - étant entendu que ce montant d'aides publiques sera évalué par un organisme indépendant.

Le mécanisme de minoration de l'indemnité versée aux actionnaires méconnaît manifestement la protection constitutionnelle accordée au droit de propriété.

Par ailleurs, la décision de nationalisation représenterait un coût massif pour les finances publiques au titre de l'indemnisation des actionnaires expropriés et ce coût correspondrait à un usage sous-optimal des ressources publiques pour atteindre l'objectif de pérennisation de la filière sidérurgique sur le territoire français.

Par suite, la commission ne souhaitant pas la nationalisation d'Arcelor Mittal proposée à l'articler premier, elle n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE ACCORDÉE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ IMPOSE À LA PUISSANCE PUBLIQUE DE COMPENSER TOUTE DÉCISION D'EXPROPRIATION PAR LE VERSEMENT D'UNE JUSTE INDEMNITÉ

A. LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA DÉCISION DE NATIONALISATION D'UNE ENTREPRISE EST SUBORDONNÉE AU VERSEMENT D'UNE JUSTE INDEMNITÉ AUX PROPRIÉTAIRES DE L'ENTREPRISE NATIONALISÉE

Le pouvoir de nationalisation d'entreprise consacré à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et mentionné à l'article L. 1112-1 du code général de la propriété des personnes publiques est encadré dans sa portée par plusieurs conditions fixées à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

La deuxième de ces conditions, après la condition relative au caractère nécessaire de la décision qui fait l'objet d'une analyse dans le commentaire de l'article 2 de la proposition de loi, correspond à l'obligation de juste compensation de la personne expropriée.

En effet, l'article 17 de la Déclaration de 1789, qui consacre le caractère « inviolable et sacré » du droit de propriété, ne prévoit expressément l'hypothèse de décisions publiques d'expropriation que « sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Par conséquent, le droit constitutionnel subordonne explicitement le pouvoir de nationalisation dont dispose le législateur à une condition de juste indemnisation des personnes expropriées.

B. LES EXIGENCES RELATIVES À L'INDEMNISATION DES ACTIONNAIRES À LA SUITE D'UNE NATIONALISATION ONT ÉTÉ PRÉCISÉES PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL

En l'absence de régime juridique spécifique et de procédure encadrant l'exercice par le législateur de son pouvoir de nationalisation, la portée de l'existence de juste indemnité des propriétaires d'entreprises nationalisées a été précisée par le juge constitutionnel à l'occasion des rares décisions prises dans cette matière.

À l'occasion de l'examen de la constitutionnalité de la loi de nationalisation du 11 février 198233(*), le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences de la protection constitutionnelle du droit de propriété prévu à l'article 17 de la Déclaration de 1789 en l'appliquant aux décisions législatives de nationalisation dans le cadre desquelles « les actionnaires des sociétés visées par la loi de nationalisation ont droit à la compensation du préjudice subi par eux, évalué au jour du transfert de propriété, abstraction faite de l'influence que la perspective de la nationalisation a pu exercer sur la valeur de leurs titres »34(*).

Le rapporteur souligne en particulier le fait qu'à la différence du critère de nécessité de l'opération, pour lequel le juge constitutionnel adopte un contrôle distancié et limité à l'erreur manifeste d'appréciation, le juge constitutionnel a consacré en 1982 le fait qu'il exerçait un plein contrôle sur le respect par le législateur de l'obligation constitutionnelle qui lui est faite de juste indemnisation des personnes expropriées35(*).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'ARTICLE FIXE UNE PROCÉDURE D'INDEMNISATION DES ACTIONNAIRES D'ARCELORMITTAL QUI PRÉVOIT EXPRESSÉMENT UN MÉCANISME DE SOUS-INDEMNISATION AU TITRE DES AIDES PUBLIQUES REÇUES PAR LE GROUPE

L'article 3 de la proposition de loi, composée de quatre alinéas, fixe la procédure de détermination de la valeur des actifs nationalisés et d'indemnisation des personnes expropriées.

En premier lieu, les deux premiers alinéas prévoient d'une part l'expropriation des actifs d'ArcelorMittal et d'autre part la nomination d'une commission indépendante - dont la composition est renvoyée à un décret en Conseil d'État - chargée de valoriser les sites industriels détenus par ArcelorMittal en France. La technique de désignation d'une commission indépendante chargée de procéder à la valorisation d'actifs nationalisés a déjà été mobilisé par le passé, en particulier dans le cadre de la loi du 8 avril 1946 de nationalisation des secteurs de production d'électricité et de gaz36(*).

En second lieu, les alinéas 3 et 4 prévoient un mécanisme de sous-indemnisation des actionnaires expropriés. Plus spécifiquement, l'alinéa 3 prévoit une minoration de l'indemnité versée aux actionnaires à hauteur « des aides publiques antérieurement perçues par ArcelorMittal ». L'alinéa 4 propose de confier à un organisme indépendant la mission d'identifier et d'évaluer les aides publiques entrant dans le périmètre du mécanisme de minoration de l'indemnisation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES

FINANCES :

LE MÉCANISME DE SOUS-INDEMNISATION PRÉVU PAR

LA PROPOSITION DE LOI MÉCONNAÎT LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DU

DROIT DE PROPRIÉTÉ

A. LE MÉCANISME DE SOUS-INDEMNISATION PRÉVU PAR LE PRÉSENT ARTICLE MÉCONNAÎT L'OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE DE JUSTE INDEMNISATION DES ACTIONNAIRES EXPROPRIÉS

En premier lieu, le rapporteur relève que le mécanisme de minoration de l'indemnité versé aux actionnaires expropriés prévu à l'alinéa 3 du présent article méconnaît la protection constitutionnelle accordée au droit de propriété.

En effet, l'obligation de juste indemnisation des actionnaires expropriés qui a été consacrée par le juge constitutionnel fait obstacle à toute minoration de l'indemnité versée aux actionnaires en deçà du montant du préjudice subi par eux. Or l'alinéa 3 prévoit expressément la minoration de l'indemnité versée aux actionnaires à hauteur des « aides publiques antérieurement perçues par ArcelorMittal »37(*).

La procédure de sous-indemnisation prévue par le présent article méconnaît par conséquent le droit de propriété tel que protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.

B. LA NATIONALISATION DES SITES INDUSTRIELS DÉTENUS PAR LE GROUPE ARCELORMITTAL SUR LE TERRITOIRE NATIONAL AURAIT UN COÛT MASSIF INCOMPATIBLE AVEC L'IMPÉRATIF DE CONSOLIDATION DES COMPTES PUBLICS

L'opération de nationalisation proposée par le présent texte et l'indemnisation des actionnaires expropriés qu'elle implique représente un coût massif pour les finances publiques.

Le rapporteur, qui n'a pas pu obtenir d'estimation robuste de la valeur des sites industriels détenus par ArcelorMittal sur le territoire français, relève que des ordres de grandeur situés entre 1 et 6 milliards d'euros ont été mis en avant dans le débat public, notamment par la Confédération générale du travail (CGT) qui a été auditionnée par le rapporteur.

Cet ordre de grandeur, qui ne constitue pas une valorisation robuste des actifs concernés, ne tient pas compte des investissements massifs de décarbonation de la production des sites concernés pour assurer leur pérennité. Au regard du coût total estimé à 1,8 milliard d'euros pour le grand projet d'investissement de décarbonation du site du Dunkerque dans sa version initiale, le rapporteur relève que le coût global de la nationalisation et des investissements productifs à moyen terme atteindrait un ordre de grandeur de plusieurs milliards d'euros.

Premièrement, il est à relever qu'en immobilisant ces sommes pour nationaliser les sites industriels français d'ArcelorMittal, les pouvoirs publics diminueraient d'autant les sommes disponibles pour le soutien aux investissements de décarbonation de l'ensemble de l'industrie française. Il existe donc un risque majeur d'éviction de l'investissement privé par la nationalisation, avec un recul global des investissements de décarbonation du fait de la décision de nationalisation.

Deuxièmement, le rapporteur souligne que les montants concernés sont absolument incompatibles avec la situation actuelle de dégradation aigue des comptes publics. Dans une situation contrainte dans laquelle le déficit public devrait atteindre 5,4 % du PIB en 2025, sous réserve de tenir les objectifs fixés par le Parlement en loi de finances initiale pour 2025, la bonne gestion des deniers publics commande de privilégier le soutien aux investissements privés dans la décarbonation de l'industrie plutôt que la nationalisation d'actifs industriels, qui est une décision coûteuse et sans aucun effet structurel sur la crise traversée actuellement par le secteur de la production d'acier en Europe.

Pour conclure, le rapporteur souligne que le texte examiné par la commission présente un risque majeur d'inconstitutionnalité dès lors qu'il méconnait l'obligation, consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de juste indemnisation des actionnaires expropriés par une décision de nationalisation. Il relève également qu'en tout état de cause, l'état actuel de dégradation de nos finances publiques n'est pas compatible avec une opération dont le coût excède un milliard d'euros et qui n'apporterait aucune solution structurelle aux défis rencontrés actuellement par la filière sidérurgique en Europe.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE

4

Création de la société nationale de l'acier

Le présent article a pour objet de créer la société nationale de l'acier, entreprise publique à laquelle serait confiée la mission d'exploiter les sites industriels appartenant au groupe ArcelorMittal après leur nationalisation.

Le rapporteur s'étant prononcé en défaveur de la nationalisation des installations industrielles appartenant à ArcelorMittal sur le territoire national, la création d'une telle entreprise publique devient sans objet.

Par suite, la commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LA NOTION D'ENTREPRISE PUBLIQUE RENVOIE À UNE CATÉGORIE HÉTÉROGÈNE DE PERSONNES MORALES PARMI LESQUELLES FIGURENT LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX RÉGIS PAR LA LOI RELATIVE À LA DÉMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

A. LES ENTREPRISES PUBLIQUES APPARTIENNENT À UNE CATÉGORIE JURIDIQUE HÉTÉROGÈNE QUI N'EST PAS RÉGIE PAR UNE DÉFINITION NI PAR UN RÉGIME UNIFICATEUR

La notion « d'entreprise publique » ne fait pas en droit positif l'objet d'une définition unique et ne répond pas à un régime juridique homogène. Selon une définition générale proposée par le professeur André Delion, une entreprise publique est « un organisme doté de la personnalité juridique, gérant une activité de production et biens ou de services vendus contre un prix et soumis au pouvoir prépondérant d'une autorité publique »38(*).

La notion d'entreprise publique repose par suite sur trois critères d'identification : l'existence d'une personnalité morale distincte de celle de l'État ou d'une autre personne publique ; l'exercice d'une activité industrielle et commerciale ; enfin le contrôle de l'État sur l'entreprise publique.

Ce dernier critère de contrôle de l'État n'est pas apprécié d'une manière uniforme, notamment dans le cadre du droit public national et du droit public européen. La conséquence principale en est que selon les dispositions concernées, leur périmètre d'application dépendra de la définition retenue de la notion d'entreprise publique.

Pour l'application de l'article 34 de la Constitution, qui inclut dans le domaine de la loi « les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé », le juge administratif retient de manière privilégiée un critère de détention majoritaire du capital39(*).

Pour l'application des dispositions de droit de l'Union relative à la transparence des relations entre l'États membres et les entreprises publiques, le législateur européen adopte un périmètre plus étendu de la notion d'entreprise publique en incluant « toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent »40(*).

B. LA LOI DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE À LA DÉMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC S'APPLIQUE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE PERSONNEL N'EST PAS SOUMIS À UN RÉGIME DE DROIT PUBLIC

Adopté dans le sillage de la loi de nationalisation du 11 février 198241(*), la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public42(*) avait pour objectif initial d'ériger les entreprises du secteur public en modèle de gestion paritaire par la fixation d'un cadre spécifique de gouvernance prévoyant en particulier l'association des salariés de l'entreprise à la définition de ses grandes orientations stratégiques à travers la participation de représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance.

Le périmètre d'application de la loi du 26 juillet 1983 a été radicalement modifié par l'ordonnance du 20 août 2014 à la gouvernance des sociétés à participation publique43(*) qui restreint ce périmètre aux « établissements publics industriels et commerciaux de l'État autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé »44(*).

En application de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, les établissements publics entrant dans son champ doivent réserver au moins un tiers des sièges de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance à des représentants des salariés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'ACIER SOUS LA FORME D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE RÉGIE PAR LA LOI RELATIVE À LA DÉMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Le premier alinéa de l'article 4 de la proposition de loi prévoit la création d'une nouvelle entreprise publique, la Société nationale de l'acier, responsable de l'exploitation des sites nationalisés.

Les alinéa 2 à 4 consacre la mission de l'entreprise publique de moderniser les installations industrielles, de maintenir l'emploi et les compétences et de pérenniser les sites concernés.

L'alinéa 5 dispose expressément que la Société nationale de l'acier est régie par la loi du 26 juillet 1983. Si les dispositions de l'article 4 ne prévoit pas expressément la catégorie juridique de rattachement de la Société nationale de l'acier, la consécration de l'applicabilité de la loi du 26 juillet 1983 incite à penser que les auteurs du texte privilégient la constitution de cette entreprise publique sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial.

Enfin l'alinéa 6 prévoit que la Société nationale de l'acier remettrait chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport détaillé composé de trois volets : économique et financier, social et environnemental et stratégique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES

FINANCES :

EN L'ABSENCE DE NATIONALISATION DES SITES INDUSTRIELS

D'ARCELORMITTAL SITUÉS EN FRANCE, LA CRÉATION DE LA

SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'ACIER DEVIENT SANS OBJET

Le rapporteur est opposé, pour les motifs détaillés dans les commentaires des articles 1er à 3, à la décision de nationalisation des sites industriels appartenant au groupe ArcelorMittal sur le territoire français.

En l'absence de décision législative de nationalisation, la création d'une entreprise publique ayant pour mission principale l'exploitation de ces sites après leur nationalisation devient sans objet.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE

5

Renvoi au pouvoir réglementaire pour la fixation des

modalités d'application de la loi

Le présent article a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités d'application de la loi.

Le rapporteur s'étant prononcé en défaveur de la nationalisation des installations industrielles appartenant à ArcelorMittal sur le territoire national, le renvoi au pouvoir réglementaire pour la fixation des modalités d'application de la loi devient sans objet.

Par suite, la commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LE LÉGISLATEUR PEUT DÉLÉGUER AU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE LA FIXATION DES MODALITÉS D'APPLICATION PRATIQUE DE LA LOI

Si le domaine de la loi est fixé expressément par l'article 34 de la Constitution, et si le Premier ministre dispose d'un pouvoir réglementaire autonome pour prendre des décisions dans « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi », qui ressortissent du domaine du règlement, le Premier ministre exerce également en application de l'article 20 de la Constitution un pouvoir réglementaire d'exécution des lois.

Par conséquent, et sous réserve d'épuiser sa compétence conformément au domaine fixé par l'article 34 de la Constitution45(*), le législateur peut renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation des modalités pratiques d'application des décisions législatives.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LE RENVOI À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ÉTAT POUR LA FIXATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI

L'unique alinéa de l'article 5 renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation des modalités d'application de la présente loi, en précisant que ces modalités d'application concernent notamment le fonctionnement de la commission indépendante d'évaluation des actifs, les mesures transitoires prises en vue de garantir la continuité de la production et le maintien de l'emploi ainsi que les règles de gouvernance applicable à la Société nationale de l'acier dont la création est prévue par l'article 4 du texte examiné.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES

FINANCES :

EN L'ABSENCE DE NATIONALISATION DES SITES INDUSTRIELS

D'ARCELORMITTAL SITUÉS EN FRANCE, LE RENVOI AU POUVOIR

RÉGLEMENTAIRE POUR LA FIXATION DES MODALITÉS DE NATIONALISATION

DEVIENT SANS OBJET

Le rapporteur est opposé, pour les motifs détaillés dans les commentaires des articles 1er à 3, à la décision de nationalisation des sites industriels appartenant au groupe ArcelorMittal sur le territoire français.

En l'absence de décision législative de nationalisation, le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation des modalités d'application de la loi devient sans objet.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

* 3 Georges Vedel, 1946, « La technique des nationalisations », Droit social, n° 2.

* 4 Olivier Beaud, 1995, « Nationalisation et souveraineté. La nationalisation comme acte de puissance publique », Petites affiches, n° 141.

* 5 Olivier Beaud, 1994, La puissance de l'État.

* 6 J.-P. Colson et P. Idoux, 2018, Droit public économique, pour des précisions sur l'histoire des nationalisations entre les années 1930 et les années 1980.

* 7 CE, 13 juin 1947, Brandt.

* 8 Cass. 1ère civ., 2 juillet 2013, n°13-10.950 QPC, consacrant le caractère législatif des dispositions de l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 procédant à la nationalisation de Renault.

* 9 Conseil constitutionnel, 19 janvier 1984, n° 83-167 DC.

* 10 CE, ord., 29 mars 2020, Debout la France.

* 11 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

* 12 Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.

* 13 Sénat, commission des affaires économiques, n° 84 (2020-2021), Rapport sur le rachat des Chantiers de l'Atlantique par Fincatieri, pour une analyse détaillée des enjeux industriels de cette opération.

* 14 Déclaration du ministre de l'économie et des finances sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, 27 juillet 2017.

* 15 Art. L. 433-4 du code monétaire et financier.

* 16 G. Heim, 2023, « Nationalisation - Renationalisation. Chantiers de l'Atlantique - Électricité de France », Revue française de droit administratif (RFDA).

* 17 Entretien de M. François Berger, maître de conférence en histoire économique, publié le 28 novembre 2012 (Le Figaro).

* 18 Compte rendu de la commission des affaires économiques du Sénat, mercredi 28 mai 2025.

* 19 Le prix cible est estimé à 2 €/kg d'hydrogène vert contre un prix actuel de l'ordre de 7 €/kg.

* 20 Compte rendu de la commission des affaires économiques du Sénat, mercredi 28 mai 2025.

* 21 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

* 22 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

* 23 OCDE, mai 2025, Perspectives de l'acier.

* 24 Des précisions sur les réponses à apporter à la crise actuelle du secteur de l'acier figurent au commentaire de l'article 2.

* 25 Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.

* 26 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132, §20.

* 27 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132, §16.

* 28 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132, §20.

* 29 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132, §19.

* 30 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

* 31 Les cinquante sites industriels les plus émetteurs sur le territoire français représentaient en 2019 43 MtCO2éq, soit 10 % des émissions sur le territoire national.

* 32 Programme 134 « Développement des entreprises et régulation ».

* 33 Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.

* 34 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132, §47.

* 35 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132, §46.

* 36 Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, art. 10.

* 37 Le rapporteur relève par ailleurs que l'absence de borne temporelle dans le périmètre des aides publiques prises en compte rend particulièrement malaisée la détermination du montant de ces aides.

* 38 A. Delion, avril 1979, « La notion d'entreprise publique », AJDA.

* 39 CE, Ass., 6 décembre 1996, n° 167502, Société Lambda.

* 40 Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.

* 41 Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.

* 42 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

* 43 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

* 44 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, article 1.

* 45 Pour un exemple de censure pour incompétence négative, cf. CC, 28 juillet 2011, n° 2011-639 DC.