B. UNE FORTE SUSPICION SUR LE FABRIQUÉ EN FRANCE

En dehors du prix, l'information sur l'origine des produits est également citée comme un obstacle par les personnes qui aimeraient consommer davantage de produits français. Précisément, 35 % de ces personnes déclarent ne pas être convaincues que les produits sont vraiment fabriqués en France. Le manque de lisibilité et d'identification des produits français est d'ailleurs largement reconnu : 45 % des répondants estiment qu'ils ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente ; 52 % jugent même que les acteurs de la distribution ne les mettent pas suffisamment en avant et 59 % des personnes qui n'achètent pas de produits fabriqués en France déclarent que ces produits ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente.

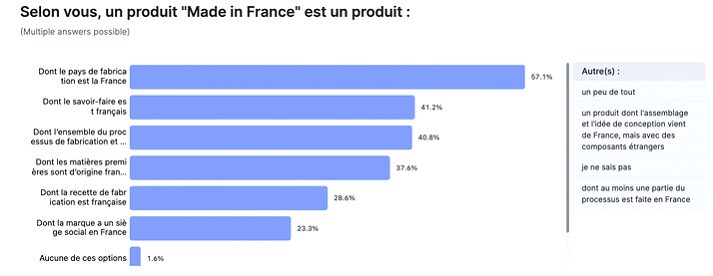

Selon une étude de marché réalisée en avril 20248(*), 41 % des Français pensent qu'un produit fabriqué en France est issu d'un processus de fabrication réalisé en France. Or, cette mention ne signifie pas que l'entièreté du processus de fabrication se situe en France, mais qu'une partie significative, ainsi que sa dernière étape, le sont. En revanche, pour 41 %, cette définition met le lieu de fabrication de côté et concerne davantage un produit dont le savoir-faire est français.

C'est ainsi que la voiture française produite en plus grand nombre sur notre territoire est la Yaris de Toyota (avec 206 679 unités en 2024)...

C. DE TROP NOMBREUX LABELS ET CERTIFICATIONS PUBLICS ET PRIVÉS QUI DÉSORIENTENT LE CONSOMMATEUR

Les Français sont globalement sensibles aux labels. Cependant, 19 % ne seraient pas prêts à payer plus cher pour un label. Cette réticence peut découler soit d'une question de pouvoir d'achat, soit d'une incompréhension des critères de certification, conduisant certains à remettre en question la valeur ajoutée « française » de ces labels.

« Alerte rouge au francolavage » : selon la Fédération indépendante du Made in France, le « francolavage » pénaliserait les entreprises françaises à hauteur de 5 milliards d'euros, faisant perdre des dizaines de milliers d'emplois.

« Alors que la mention prône l'authenticité et le savoir-faire, une méfiance est née en raison du manque de traçabilité des produits, une lacune perçue comme cruciale par les consommateurs attentifs à l'origine et à la qualité des articles qu'ils achètent. En l'absence de transparence dans la chaîne d'approvisionnement, les consommateurs ressentent une incertitude quant à la qualité des produits présentant le fabriqué en France. L'opacité entourant l'origine des matières premières ainsi que les cycles de fabrication, érode progressivement la confiance des consommateurs. Ils se tournent ainsi vers des alternatives, soit avec une meilleure visibilité quant à la provenance, soit vers un produit sans label, moins cher. Pour de nombreux consommateurs, le fabriqué en France ne représente plus la qualité, ni l'authenticité d'un savoir-faire, mais s'apparente davantage à une stratégie commerciale. En effet, si une courte majorité des Français (55 %) estiment que le Made in France représente un vrai engagement de la part des marques, 45 % considèrent que c'est surtout un argument marketing pour mieux vendre ».

Enquête LSA, précitée.

Le « francolavage » désigne tout procédé visant à faire croire au consommateur qu'un produit est fabriqué en France alors qu'il ne l'est pas. Il recouvre une large zone grise se situant entre la méprise et la véritable tromperie. En effet, le fabriqué en France n'est pas un label ni une certification. Aucun bureau officiel ne tamponne cette mention, pas même les pouvoirs publics. Il est laissé libre d'utilisation par quiconque souhaitant déclarer que son produit l'est. Pourtant, la DGDDI et la DGCCRF effectuent des contrôles, assortis de sanctions sur la base des règles décrites ci-après. La ligne rouge résidant dans la confusion du consommateur.

92 labels ou certifications privées9(*) : la grande hétérogénéité des sigles et des mentions, la multiplication des labels publics et privés, entretient une grande confusion chez les consommateurs. Le rapport Jégo en recense 92.

En matière non alimentaire, le professionnel est libre de valoriser l'origine du produit sous la forme qu'il estime pertinente, dès lors qu'il est en mesure de justifier son allégation.

Concernant l'origine française des produits, outre le « Made in France » ou « Fabriqué en France », on peut trouver les allégations suivantes : « 100 % Made in France », « Fabrication Française », « Fabricant français », « Nous fabriquons en France », « Chez nous, tout est fait en France ! ». Dès lors que le professionnel utilise de telles allégations, son produit doit être d'origine française au sens des règles douanières.

Tant que les produits ne pourront pas bénéficier d'un marquage de type « fabriqué en France », des entreprises chercheront à valoriser l'une des étapes de fabrication du produit situé en France en utilisant des allégations connexes : « Conçu en France », « Création Française », « Collection Française », « Savoir-faire français », « Design français », « Conditionné en France », « Imprimé en France », « Inventé en France ». L'imagination marketing est sans limite.

Les allégations locales échappent pour leur part aux règles de l'origine non préférentielle et sont autorisées : Made in Provence / Made in Ardèche / Made in the Alps / Made in Royan / Made in Nouvelle-Aquitaine / Made in Bassin d'Arcachon / Made in Grand Est / Made in Dijon / Made in Berry ; « Fait main par nos soins à Marseille », « Origine Provence », « Fattu manu in Corsica », « Atelier du Val de Loire », « Producteurs creusois », « 100 % breton », « Fleurs de Beauce », « Cosmétiques du Sud-Ouest », « Savoir-faire des Hauts de France »....

Un label regroupe un ensemble d'exigences auxquelles les produits labellisés doivent répondre.

Les critères d'attribution des labels régionaux sont variables. Certains sont plus stricts que d'autres. Cette situation entraîne une forte hétérogénéité des cahiers des charges et des exigences applicables. De même, tandis que certains labels font appel à des organismes externes pour attester de la conformité des entreprises adhérentes et assurer un contrôle, d'autres privilégient des approches encore internalisées ou manquent de contrôle, ce qui nuit à la qualité de l'information fournie au consommateur.

Le professionnel peut également opter pour l'adhésion à un « label » privé, qui recouvre juridiquement les marques collectives simples et de garantie au sens du code de la propriété intellectuelle. La grande majorité de ces labels concernent une origine locale et sont d'initiative privée. Ils sont généralement conçus et gérés par des associations régies par la loi de 1901, regroupant plusieurs professionnels adhérents.

Un label apporte moins de garanties qu'une certification puisqu'il peut provenir d'un organisme public ou privé.

S'il n'existe pas de contrôle a priori de ces labels privés, les services de l'État appliquent les textes du code de la consommation10(*) prohibant les pratiques commerciales trompeuses, les tromperies et autres infractions sur l'origine du produit et sont donc naturellement amenés à contrôler a posteriori les labels et l'usage qui en est fait. Ainsi, lorsqu'un label ou l'utilisation d'une marque sont constatés dans le cadre d'un contrôle, il convient de vérifier que le professionnel a effectivement effectué les démarches de reconnaissance auprès du gestionnaire de la marque ou du label. Dès lors qu'un professionnel allègue un « fabriqué en France » ou toute mention équivalente, il doit respecter les règles de l'origine non préférentielle du produit. À défaut, il commet une pratique commerciale trompeuse, constitutive d'un délit pénal, nécessitant l'établissement d'un élément intentionnel, lequel ne se présume pas. Il appartient aux services de contrôle de caractériser l'infraction dans le cadre d'un procès-verbal. Le professionnel doit fournir des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles. À défaut de telles preuves, il est réputé avoir commis un délit.

La certification, plus exigeante, est une procédure qui permet de certifier la qualité et la conformité des produits et des services, par un organisme accrédité. En France, la certification est encadrée par le code de la consommation. La certification est un acte volontaire. La démarche n'est donc pas obligatoire mais, parce qu'elle s'accompagne d'un logo, elle offre le plus souvent une meilleure visibilité aux bonnes pratiques, et établit un lien de confiance avec le client.

En matière de qualité, la certification de produits NF est donc une démarche précise, encadrée par la loi et par le code de la consommation. Chaque année les entreprises certifiées NF sont auditées par un organisme certificateur, qui lui-même est audité par le COFRAC (comité français d'accréditation) selon la norme ISO17065, norme internationale qui spécifie les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification de produits, de processus et de services. Elle garantit que les organismes de certification opèrent de manière compétente, cohérente et impartiale, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance dans le processus de certification.

La certification Origine France Garantie va au-delà des règles de l'origine non préférentielle et suppose, d'une part, qu'au moins 50 % du prix de revient unitaire du produit soit acquis en France, et d'autre part que les caractéristiques essentielles du produit soient acquises en France. Ces critères sont vérifiés produit par produit, par un organisme tiers.

Code de la consommation :

Certification de conformité pour les services et produits

autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article L. 433-3

Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.

Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.

L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.

Article L. 433-4

Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

Article L. 433-5

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Article L. 433-6

Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées.

La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.

Article L. 433-7

Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.

Article L. 433-8

Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :

1° À la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;

2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Ve partie du code de la santé publique ;

3° À la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques de garantie ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

4° À la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Article L. 433-9

Il est interdit :

1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.

Article L. 433-11

Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.

En matière alimentaire, le système de qualité liée à l'origine des produits alimentaires est encadré par la réglementation européenne (indications géographiques) et repose sur le principe d'un lien entre le produit et son origine géographique. Les appellations d'origine contrôlées (AOC), développées depuis longtemps dans le domaine des vins et des produits agroalimentaires, ont été intégrées au droit communautaire à partir de 1992. L'Appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C'est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d'origine. L'Indication géographique protégée (IGP) quant à elle identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité', la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.

L'État a créé le logo Origin'info, dispositif d'affichage volontaire de l'origine de la matière première agricole, des ingrédients des denrées alimentaires transformées, complémentaire des règles européennes d'indication de l'origine de l'ingrédient primaire.

* 8 Enquête réalisée par LSA en octobre 2023 et administrée auprès d'un panel de 1 000 répondants représentatif de la population françaises pour Appinio, société d'étude de marchés.

* 9 Un label correspond à une marque protégée qui dispose d'un logo et d'un nom et qui garantit l'origine ou les conditions de fabrication du produit. Il est généralement créé par des organismes publics, des organisations professionnelles, des associations ou par une démarche privée. Pour son obtention, l'entreprise doit répondre aux exigences du cahier des charges de l'organisme qui a créé le label en question. La qualité du label dépend des garanties décrites dans le cahier des charges. Il faut distinguer les labels privés dits « auto-déclaratifs », sous la seule responsabilité de celui qui l'appose sur le produit, des labels « contrôlés ou certifiés » par un organisme tiers indépendant. Ils peuvent être assimilés à de la certification mais ne peuvent pas bénéficier de cette appellation en France, selon le code de la consommation.

La certification, quant à elle, a pour but d'évaluer la conformité d'un produit, d'un service ou d'une organisation aux critères mis en avant dans le cahier des charges, qu'il soit public ou privé. Comme précisé dans le guide pratique des allégations environnementales, « la certification en France est une procédure réglementée, et doit être conforme aux articles L. 433-1 et suivants du code de la consommation ». Par opposition aux labels simples ou auto-déclaratifs, les certifications sont obligatoirement délivrées par un organisme indépendant, comme Ecocert, de manière à garantir l'impartialité la plus totale. Par ailleurs, ce dernier est accrédité par les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'un audit annuel est réalisé par une autorité qui intervient pour s'assurer de la compétence de l'organisme certificateur. À noter que le processus de vérification du bon respect du cahier des charges dit processus de certification s'effectue en plusieurs étapes : un ou plusieurs audits sur le terrain est réalisé par un auditeur qui s'assurera de la conformité des pratiques et du respect du cahier des charges, suivi d'une revue indépendante par un chargé de décision de certification, pour pouvoir décerner la certification.

* 10 Article L. 121-4 du code de la consommation