L'ESSENTIEL

Le paysage administratif français s'est profondément transformé au fil des dernières décennies. Pour répondre à l'accroissement des missions, à la technicité croissante de certaines politiques, ou pour contourner les rigidités de l'administration, l'État a multiplié les structures publiques. 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 1 153 organismes publics nationaux... mais un seul État. Pour tenter d'y voir clair, pendant cinq mois, la commission d'enquête n'a pas ménagé ses efforts : 64 heures d'auditions plénières avec 91 personnalités entendues, 25 auditions « rapporteur », deux déplacements en région, une étude de législation comparée et la lecture de centaines de rapports publics ou confidentiels.

I. LES AGENCES DE L'ÉTAT : UN OBJET MAL CONNU DE L'ADMINISTRATION ELLE-MÊME

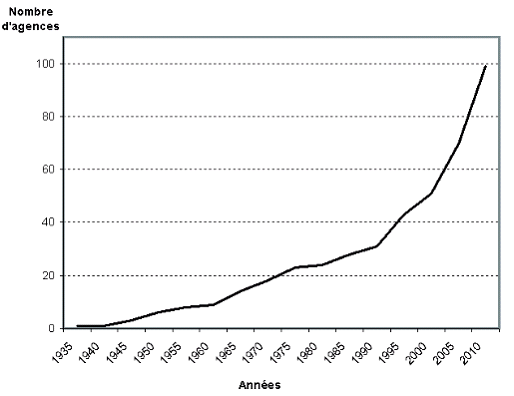

A. Source : Étude annuelle du Conseil d'État, 2012

UN ESSOR OPPORTUNISTE DES AGENCES, SANS STRATÉGIE COHÉRENTE D'ORGANISATION DE L'ÉTAT

La France a commencé à créer des agences dès la fin du XIXe siècle, mais le phénomène dit d'« agencification » s'est accéléré dans les années 1990 sous l'influence du « new public management », qui prône la séparation entre la prise de décision stratégique et la gestion opérationnelle. Les agences apparaissent par ailleurs comme la solution de facilité face à tout nouveau problème.

|

Ainsi, la création d'entités publiques distinctes des ministères a été motivée par la flexibilité de gestion en matière statutaire, comptable, financière et organisationnelle, ainsi que par la recherche de compétences techniques et de profils experts souvent éloignés de l'administration. Le recours à ces structures s'est fait au cas par cas, sans doctrine claire de l'État. 30 ans plus tard, cette politique au fil de l'eau nourrit un sentiment justifié de complexité, de redondance et d'enchevêtrement entre tous ces acteurs. |

Un problème : reconstruire rapidement la cathédrale Notre-Dame Les outils existants : Centre des monuments nationaux (CMN), Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) La solution : |

B. UN ARCHIPEL AUX FRONTIÈRES FLOUES QUE L'ÉTAT NE SAIT PAS CARTOGRAPHIER AVEC EXACTITUDE

1. Les agences, un concept multiforme

La commission a travaillé sur trois familles aux contours juridiques plus ou moins définis.

- Les opérateurs : clairement identifiés par la loi organique aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 et recensés dans un « jaune » budgétaire ;

2012

IGF : 1 244 agences

Conseil d'État : 103

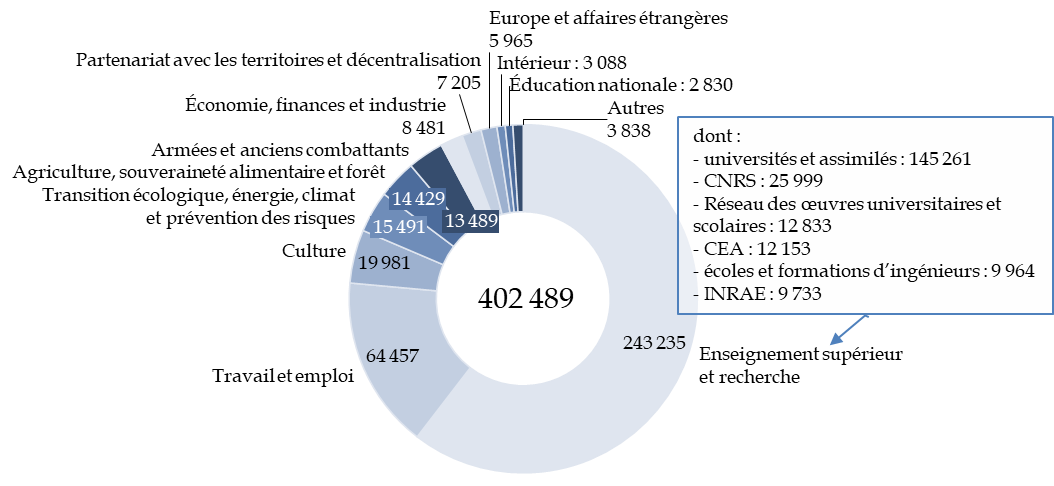

- Les agences : définies ni juridiquement, ni budgétairement, d'où un nombre très variable d'entités relevant de cette catégorie selon les rapports. En 2025, la direction du budget recense 1153 organismes publics nationaux, hors organismes de la sécurité sociale. C'est le périmètre retenu par la commission. Cependant, une analyse précise de la liste révèle qu'un grand nombre de ces organismes ont une activité très locale et représentent un enjeu budgétaire et administratif très limité. La majorité des agences « importantes », par leur nombre d'agents ou le budget géré, relèvent de la catégorie des opérateurs et, en leur sein, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche occupe une place prépondérante.

Répartition des emplois des opérateurs par ministère

En équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Source : commission d'enquête, à partir des données transmises par le Gouvernement

- Les organismes consultatifs : 317 instances listées dans un « jaune » budgétaire qui présente des lacunes : absence d'organismes importants, coûts indiqués ne correspondant qu'à certains coûts directs et pas aux coûts indirects, bien plus élevés, notamment salariaux, induits par la participation aux réunions ou à leur préparation.

2. L'État et ses agences : une maison-mère sans direction des affaires financières et sans direction des ressources humaines

La commission d'enquête a constaté, non sans surprise, l'absence de vision consolidée de la situation financière des agences, opérateurs et organismes consultatifs.

L'État dispose d'un suivi comptable des agences assuré par le ministère de l'économie et des finances. Cette vision ne dit rien de l'activité réelle des établissements, ce qui réduit fortement la capacité de pilotage du pouvoir exécutif ou de contrôle du Parlement.

« Vous êtes ministre de la fonction publique : êtes-vous en mesure de nous dire où se trouvent l'ensemble des agents publics ? » - « Bien sûr que non. »

Audition du ministre Laurent Marcangeli par la commission d'enquête le 7 mai 2025

Tout aussi préoccupant : l'État ignore le parcours de ses propres agents lorsqu'ils rejoignent une agence, entravant une gestion stratégique de la fonction publique. Seul le suivi des parcours individuels des plus hauts cadres dirigeants de la fonction publique de l'État est pour l'heure mis en oeuvre. L'administration a reconnu ne pas connaître la proportion de fonctionnaires effectuant une mobilité au sein d'une agence.