B. DES NATURES JURIDIQUES DIFFÉRENTES, SANS DOCTRINE UNIFICATRICE

Les 1 153 organismes publics nationaux définis supra ont des formes juridiques diverses. La forme juridique d'une « agence » ou d'un « opérateur » n'est pas uniforme : ni les politiques publiques gérées, ni la nature des activités et actions entreprises par ces organismes ne permettent de déterminer avec certitude leur statut juridique. Bien souvent, il est nécessaire de se reporter à la loi ou au décret portant création de l'établissement, voire dans certains cas à la convention l'ayant institué pour connaître le statut de l'entité. En d'autres termes, le statut de l'agence ou de l'opérateur ne répond à aucune doctrine claire et établie.

Dans ce maquis de statuts d'agences, tenter de classifier les uns et les autres s'est souvent apparenté à un véritable « parcours du combattant ». Ainsi, dans son rapport consacré aux agences, le Conseil d'État relevait en 2012 que « notre droit positif ignore l'agence, qui ne correspond à aucune catégorie juridique définie » et que « les concepteurs des agences étant toujours à la recherche du “sur-mesure”, leur utilisation des catégories juridiques préexistantes est souvent assez libre et met parfois à l'épreuve la cohérence de la catégorie »49(*).

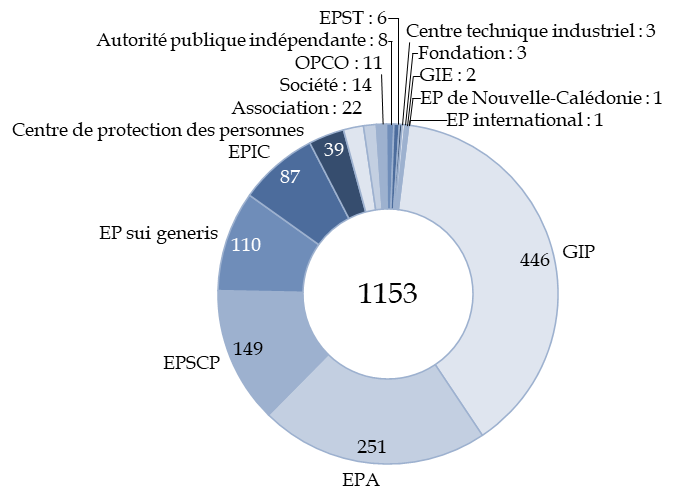

Les informations consolidées par le ministère du budget et transmises par la secrétaire générale du Gouvernement à la commission d'enquête font apparaître des entités aux statuts très divers : établissements publics administratifs (EPA) ; établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ; groupements d'intérêt économique (GIE) ; groupements d'intérêt public (GIP) ; établissements publics sui generis ; et même un « établissement public international », l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui est cogéré par la France et par la Suisse ; Pass Culture est une société par actions simplifiée (SAS).

Panorama de la diversité des statuts juridiques des entités catégorisées comme des « organismes publics nationaux »

EP : établissement public. EPSCP : établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. EPST : établissement public à caractère scientifique et technologique. OPCO : opérateur de compétences.

Source : commission d'enquête, à partir des données transmises en février 2025 par la direction du budget et le secrétariat général du Gouvernement

Le paysage des opérateurs budgétaires lui-même, bien que plus resserré, est marqué par la même diversité de statut juridique. Si la majorité d'entre eux sont des établissements publics administratifs (EPA), on relève presque toutes les catégories précitées : établissement public administratif (EPA), établissement public industriel et commercial (EPIC), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), groupement d'intérêt public (GIP), plus rarement groupement d'intérêt économique (GIE) 50(*), association51(*) ou fondation52(*), auxquelles il faut ajouter des entités sui generis53(*).

1. L'hétérogénéité des statuts juridiques des agences

La commission d'enquête soulignait plus tôt la très grande diversité des statuts juridiques des agences. Étonnant aux premiers abords, cette pluralité des statuts résulte pour partie de la temporalité dans laquelle elles ont été instituées. En effet, comme l'indiquait le Conseil d'État dans son rapport consacré aux agences, « si les agences avaient été créées dans une réforme d'ensemble, il est probable que les pouvoirs publics auraient instauré un régime juridique unique, ou auraient du moins défini un nombre limité de formes juridiques pouvant être empruntées ».

a) La catégorie classique des établissements publics...

Longtemps, les pouvoirs publics se sont limités aux catégories juridiques usuelles pour définir le fonctionnement de ses établissements. La forme d'établissement public administratif (EPA) - entièrement régi par le droit public, était ainsi la norme en France jusqu'au premier quart du XXe siècle. La seule « souplesse de gestion » alors existante se bornait à la délégation de service public, sans consacrer un statut juridique ad hoc permettant à des personnes de droit privé d'exercer une compétence au nom de l'État.

Cette première délimitation juridique a été franchie dès 192154(*), avec la possibilité donnée à des personnes privées d'exercer des missions de service public selon des règles de droit privé. Ainsi des établissements, catégorisés comme exerçant une activité de nature « industrielle et commerciale » (EPIC), ont progressivement été consacrés. Ces entités doivent poursuivre un objectif comparable à celui d'une entreprise privée, être principalement financées par leur propre activité, et adopter des modalités d'organisation et de fonctionnement distinctes de celles en vigueur dans l'administration. Comme mentionné précédemment, elles permettaient notamment, en matière de recrutement, d'avoir recours à des souplesses jusqu'alors inexistantes en droit public.

Aujourd'hui, une part importante d'agences de l'État demeurent des EPA : le Cerema55(*), Santé publique France56(*), l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), l'Onisep57(*), ou encore l'Agence nationale de la recherche (ANR). C'est également le cas des administrations de sécurité sociale58(*).

Bien que majoritaire, ce statut juridique n'est pas le seul à être utilisé. Plusieurs grands établissements, à l'instar de l'Ademe ou de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), sont des EPIC.

La commission d'enquête relève ainsi que le champ de la politique publique dans lequel intervient l'agence ne permet pas de l'associer directement à un statut juridique spécifique. Ce n'est pas la mission de service public qui lui est confiée qui détermine son statut juridique.

Cette subdivision classique du droit public entre EPA et EPIC a néanmoins été assez rapidement dépassée afin d'offrir davantage de souplesse aux agences.

b) ... est désormais dépassée par le développement des groupements d'intérêt public (GIP) ou économique (GIE)

Dès 196759(*), certaines agences acquièrent le statut de groupement d'intérêt économique (GIE), qui permet de créer des structures dont la nature juridique est à mi-chemin entre l'association et la société de droit privé. Un GIE est une entité dotée d'une personnalité morale de droit privé, qui peut être constitué avec ou sans capital, pour une durée déterminée.

L'entité Atout France60(*), opérateur du ministère de l'économie, est à cet égard un GIE créé par la loi de développement et de modernisation des services touristiques de 2009 afin d'accompagner les collectivités territoriales dans le développement de leur offre touristique. Cette forme juridique, selon la directrice générale d'Atout France entendue par la commission d'enquête, offre davantage d'agilité et la possibilité de construire « un plan d'action commun avec les collectivités et les entreprises ». Il permet une participation directe des acteurs du GIE. Dans le cas d'Atout France, les 1250 adhésions au réseau de l'opérateur génèrent 2,1 millions d'euros de recettes par an. La commission d'enquête a pu constater que la forme juridique de GIE demeurait très faiblement répandue, puisqu'elle ne concerne que deux agences sur 1 15361(*) et un seul opérateur.

En revanche, le statut de « groupement d'intérêt public » (GIP), apparu en 1982 au bénéfice de la loi dite « Chevènement »62(*), est plus largement utilisé par les autorités publiques afin de favoriser l'engagement des acteurs d'un secteur en faveur d'une politique donnée.

Les caractéristiques du GIP sont déterminées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. L'article 98 de cette loi prévoit en particulier que : « le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice (...) ».

Un GIP peut être créé par simple convention entre ses membres dans tous les domaines, sans qu'il soit besoin d'une intervention du législateur : un arrêté interministériel d'approbation suffit. Une telle facilité de création d'un GIP rend ce statut juridique particulièrement attractif, il permet de contourner le temps inhérent à l'examen d'un texte de loi ou à un décret pris après avis du Conseil d'État.

Le directeur général de l'Agence nationale du sport (ANS), entendu par la commission d'enquête, a ainsi indiqué que l'intérêt d'un tel statut juridique était de « trouver un équilibre entre les acteurs engagés et [...] définir une gouvernance partagée ».

En théorie, cette forme juridique permet d'attirer des sources de financement diversifiées, notamment privées, pour contribuer au budget de l'agence et donc au financement de la politique publique. En pratique toutefois, dans le cadre de l'ANS, force est de constater que la quasi-exclusivité des fonds de l'agence provient de financements publics.

Les arguments avancés à la commission d'enquête par l'Agence Bio, dont le statut juridique est également celui de GIP, allaient dans un sens analogue : « le statut de GIP permettait une souplesse de fonctionnement et d'évolution dans le tour de table, dans les financements ou encore dans l'accueil de nouveaux membres ». Là encore, les financements d'État sont très majoritaires, les partenaires n'apportant qu'une participation symbolique : selon les informations communiquées au rapporteur, même sans compter les crédits de transfert destinés au fonds Avenir bio, la simple subvention pour charge de service public apportée par l'État a été de 3,0 millions d'euros en 2024, contre 87 500 euros seulement apportés par les autres partenaires. L'agence qualifie d'ailleurs cette participation des professionnels de « cotisation » plus que de financement véritable.

Au total , le statut de GIP est largement répandu, sans toujours être justifié par des financements croisés ou une réelle participation des acteurs en faveur de la politique publique portée par l'agence.

c) En outre, certains établissements sont dotés de statuts taillés sur mesure

En marge de ces statuts juridiques bien connus de la doctrine juridique, certaines agences ou organismes sont dotés de statuts beaucoup plus spécifiques.

Le directeur général de France Travail, par exemple, a rappelé que cet établissement, qualifié d'« institution nationale publique »63(*) par le code du travail64(*), est un établissement public administratif (EPA), mais que la majorité des agents relèvent du droit privé.

C'est également le cas du Haut-commissariat à la stratégie et au plan (HCSP) rattaché au service du Premier ministre et au secrétariat général du Gouvernement. Le Haut-commissaire, Clément Beaune, a ainsi estimé devant la commission d'enquête que l'organisation qu'il dirige65(*) n'est « ni une agence, ni un opérateur », mais parle davantage d'une « institution ». Le recours à de tels statuts ad hoc renforce l'illisibilité du paysage des agences.

2. Un grand nombre d'établissements dits « nationaux » ne représentent pas d'enjeu réel au niveau national

La notion d'établissement public national (EPN) s'oppose à celle d'établissement public local. Elle est souvent utilisée par les ministères pour présenter les établissements qui leur sont rattachés66(*), ainsi que par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour constituer l'infocentre EPN décrit infra, qui porte également sur les groupements d'intérêt public nationaux.

Le ministère du budget le définit comme une personne morale de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de l'État67(*). Dans ses réponses au rapporteur, la direction générale des finances publiques (DGFiP) précise qu'un établissement public national remplit une mission d'intérêt général « à l'échelle du territoire national (par opposition aux établissements publics locaux qui interviennent sur un périmètre géographique déterminé) ».

En pratique, le caractère national d'un grand nombre d'établissements ainsi qualifiés est souvent difficile à percevoir puisque l'infocentre comprend un très grand nombre d'établissements dont l'activité est manifestement très locale. On pourra citer, parmi plusieurs centaines d'exemples, le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset, la cuisine centrale de Mende, le GIP Réussite éducative de Bordeaux, le GIP Cannes Senior Le Club, ou encore 16 blanchisseries hospitalières, 39 comités de protection des personnes et 66 conseils départementaux de l'accès au droit68(*).

En conséquence, le nombre souvent donné dans le débat public de 1 000 ou 1 200 « agences »69(*) ne doit pas faire croire que tous ces organismes représentent un enjeu réel au niveau national. Une volonté de supprimer « un tiers » ou « la moitié » de ces organismes nécessiterait un travail administratif considérable sans garantir ni l'obtention d'économies, ni une réelle simplification de l'organisation administrative. La commission d'enquête a donc fait le choix de se concentrer en priorité sur les organismes qui représentent un enjeu réel en la matière.

3. Au total, le statut juridique des agences ne répond à aucune doctrine juridique explicite

En 2012, à l'occasion de son rapport précédemment cité, le Conseil d'État avait souligné la difficulté à catégoriser juridiquement les agences. Il estimait notamment que « les agences ayant été instituées dans le cadre de réformes sectorielles, les concepteurs de celles-ci ont nécessairement adopté une conception instrumentale du statut juridique et ont retenu celui qui leur paraissait le mieux correspondre à leurs besoins et aux équilibres politiques du sujet et du moment ».

Il apparaît aujourd'hui impossible de définir juridiquement les agences, tant les statuts juridiques les régissant sont nombreux et diversifiés. Les tentatives de classification sont par ailleurs un exercice d'équilibriste dans la mesure où les catégories juridiques admises - telles que celle des opérateurs au sens de la LOLF - sont mouvantes. Ainsi, par exemple, sous le bénéfice de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, l'ANRU, qui était jusqu'alors un opérateur du programme 147 « politiques de la ville » est sortie du champ des opérateurs en dépit, comme le relevait le « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2019, « de ses caractéristiques relevant, en principe, du périmètre des opérateurs de l'État ».

Au cours des auditions, le rapporteur et le président de la commission d'enquête ont systématiquement questionné les personnes entendues sur la pertinence de leur statut juridique. Peu nombreuses sont les réponses qui ont permis de dégager une véritable justification et une réflexion, permettant de déceler l'existence d'une doctrine juridique. Il ressort des auditions que certains statuts juridiques ont été choisis par commodité, faute d'une réflexion vraiment structurée : le GIP pour la souplesse et l'accès, même théorique, à des financements privés, le GIE pour construire des actions communes avec des acteurs d'un secteur donné ou encore l'EPIC pour bénéficier des règles propres au droit privé. S'agissant de l'Agence Bio par exemple, il a semblé que le statut de GIP avait initialement été pensé comme un statut transitoire en vue de la consécration d'un interprofessionnel du bio. Finalement, ce dernier n'ayant abouti, le statut est resté dans sa version initiale sans fondement juridique le justifiant.

La commission d'enquête, après les nombreuses auditions qu'elle a réalisées, n'est pas parvenue à entrevoir la doctrine juridique statutaire des agences. Il lui paraît en effet que le choix d'un régime juridique en particulier ne relève pas d'une réflexion stratégique, mais plutôt d'une tendance, voire parfois d'une opportunité. La pluralité des statuts des agences, sans doctrine unificatrice, contribue à l'illisibilité du paysage institutionnel.

* 49 Informations transmises au rapporteur en février 2025.

* 50 Le seul opérateur organisé en GIE est Atout France.

* 51 Par exemple la Cinémathèque française ou les associations de coordination technique agricole.

* 52 Fondation Maison des sciences de l'homme et Fondation nationale des sciences politiques.

* 53 Ainsi sont qualifiés la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur et France compétences.

* 54 Décision du Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, « Société commerciale de l'Ouest africain »

* 55 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

* 56 Agence nationale de santé publique.

* 57 Office national d'information sur les enseignements et les professions.

* 58 Par exemple la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS - Urssaf Caisse nationale).

* 59 Ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967, aujourd'hui articles L. 251-1 et suivants du code de commerce.

* 60 Le nom complet de cet opérateur, tel qu'inscrit à l'article L. 141-2 du code de tourisme, est « Atout France, Agence française de développement touristique ».

* 61 L'autre est le Centre d'étude et de recherche multimodal et pluridisciplinaire en imagerie du vivant (CERMEP), qui n'est pas un opérateur au sens budgétaire.

* 62 Article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

* 63 Cette qualification est également donnée, par exemple, à l'ANCT ( article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales).

* 64 Article L. 5312-1 du code du travail, tandis que l' article R. 5312-1 précise que c'est un établissement public à caractère administratif.

* 65 Son audition a eu lieu le 29 avril 2025, quelques semaines avant l'unification effective du Haut-commissariat au plan et de France Stratégie, réalisée par le décret n° 2025-450 du 23 mai 2025.

* 66 Voir par exemple la Revue des établissements publics nationaux, sous la direction du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministère de la transition énergétique et du secrétariat d'État chargé de la mer, avril 2023.

* 67 Site internet de la direction du budget, La diversité des organismes, mis à jour le 28 avril 2025.

* 68 Restitution de l'infocentre EPN transmis au rapporteur à la date de début juin 2025.

* 69 Voir par exemple le discours général du Premier ministre, prononcé le 14 janvier 2025 : « Est-il nécessaire que plus de 1 000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique ? »