C. QUELLES ÉCONOMIES SONT-ELLES ENVISAGEABLES À POLITIQUES PUBLIQUES INCHANGÉES ?

Compte tenu de l'ensemble des faits qu'elle a rassemblés, la commission d'enquête est persuadée que des coûts non négligeables découlent de l'insuffisante organisation de l'action publique d'une manière générale, et plus particulièrement de l'éparpillement des agences et opérateurs, sans compter le coût difficilement chiffrable de la multiplicité des organismes consultatifs.

1. Quelles économies pour les organismes consultatifs ?

Selon le « jaune » consacré aux commissions consultatives, dont la fragilité des données a déjà été signalée, les 317 commissions consultatives rattachées aux différents ministères ont tenu 3 909 réunions en 2024, pour un coût de fonctionnement estimé à 30,9 millions d'euros.

Or, comme on l'a déjà constaté supra ce coût ne mesure pas le temps passé par les membres de la commission, souvent des cadres de haut niveau, parfois en venant de loin, ni par le secrétariat qui prépare la réunion, rédige des notes et des rapports, puis met au point ensuite les comptes rendus.

Faute de comptabilité de ces coûts, il n'est pas possible de connaître le coût complet des organismes consultatifs. En posant des hypothèses réalistes sur le nombre de membres de la commission venant aux réunions, leur niveau de rémunération brute, le temps de préparation et d'organisation par le secrétariat, le rapporteur en est arrivé à la conclusion qu'une réunion d'un organisme consultatif a un coût moyen de l'ordre de 4 000 à 6 000 euros, soit un surcroît de coûts réels de fonctionnement global de l'ordre de 20 millions d'euros.

Ce coût n'inclut pas le temps passé à rédiger, le cas échéant, des rapports qui peuvent être demandés par le ministère et dont le coût peut être de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction du temps passé par des cadres administratifs.

Lors de son audition devant la commission d'enquête, Clément Beaune, Haut-commissaire au plan, s'est félicité « qu'avant même la fusion326(*), nous réalisons un effort significatif d'économies : une baisse de 12 % des dépenses de fonctionnement est attendue pour 2025. France Stratégie, qui compte 73 agents à la fin avril, enregistrera cette année une réduction de 4 emplois ». Cependant, il s'est montré incapable de chiffrer le cout complet de réalisation d'un rapport en valorisant le coût passé par les experts. À titre d'exemple, pour la rédaction du rapport « Repenser la mutualisation des risques » publié en juin 2025, un groupe de travail de plus de 30 experts (très majoritairement actifs dans le secteur public) s'est réuni dix fois.

On peut donc estimer que, avec des coûts réels sans doute plus proches de 50 millions d'euros que des 30 millions d'euros indiqués dans les documents budgétaires, une diminution de 20 % de ces commissions permettrait d'économiser quelque 10 millions d'euros.

Même en partant d'hypothèses beaucoup plus élevées sur les coûts de préparation d'une réunion, le coût peut paraître négligeable par rapport aux besoins de l'État français, qui a consacré, en 2024, 155 milliards d'euros au financement du déficit et le même montant au renouvellement d'emprunts arrivés à échéance.

Une simplification du système des organismes consultatifs n'en aurait pas moins un effet qualitatif sur le travail des agents et membres de commission fortement sollicités.

2. Quelles économies sur les agences et opérateurs ?

La ministre des comptes publics a annoncé vouloir faire une économie de 2 à 3 milliards d'euros sur le périmètre des agences et opérateurs, hors universités, mais n'a pas été en mesure de préciser au rapporteur de quelle manière ce calcul avait été réalisé.

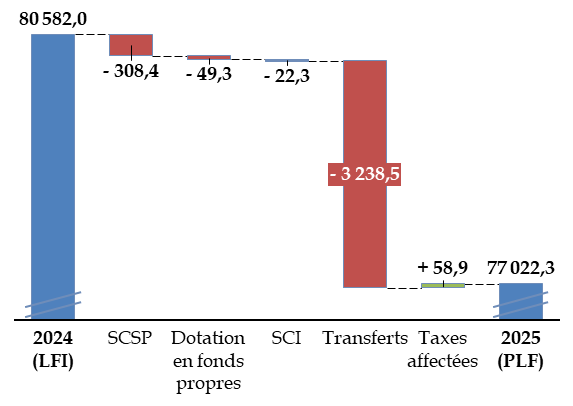

Or, il ressort du jaune budgétaire qu'une diminution des financements publics plus importante encore, d'un montant de près de 3,6 milliards d'euros, a été réalisée entre 2024 et 2025, puisque le total des financements publics pour les opérateurs était de 80,6 milliards d'euros en loi de finances pour 2024 mais n'était plus que de 77,0 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2025.

Cette diminution s'est toutefois réalisée presque intégralement par une réduction des transferts, nourrissant les dépenses d'intervention, qui ont diminué de 3,2 milliards d'euros, s'agissant notamment de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et des dispositifs confiés par le ministère du travail à des opérateurs.

Évolution des financements publics entre 2024 et 2025

(en millions d'euros)

Source : commission d'enquête, à partir du jaune budgétaire

De fait, interrogé par le rapporteur sur les économies qu'il choisirait de réaliser si le budget de l'Office français de la biodiversité (OFB) était, par hypothèse, soudainement réduit de 30 %, le directeur général de cet établissement, Olivier Thibault, a répondu sans hésiter qu'il serait contraint d'arrêter les missions d'accompagnement. Les frais de fonctionnement ne pourraient pas être réduits immédiatement, pas plus que certaines dépenses contraintes comme le financement des parcs nationaux. Ce cas n'est pas isolé : le personnel n'est pas flexible à court terme, pas plus que les dépenses d'immobilier, de fluides ou d'informatique.

Des économies structurelles sont pourtant possibles lorsqu'elles ne prennent pas la forme d'une coupe non anticipée en loi de finances, voire d'un gel en cours d'année. Si au contraire une réduction du financement est annoncée et programmée sur plusieurs années, par exemple avec son inscription dans le contrat d'objectifs de l'agence comme l'a proposé la commission d'enquête supra, l'organisme peut s'organiser pour y faire face en réduisant progressivement son personnel, en cédant des locaux, en abandonnant des activités annexes et en se recentrant sur son coeur d'activité. Un processus bien conduit peut conduire à une plus grande efficacité tout en préservant l'essentiel des missions de l'organisme.

C'est le processus déjà décrit supra concernant le Cerema au moment de sa création, comme l'a expliqué le directeur général de cet établissement, Pascal Berteaud, devant la commission d'enquête, dressant un portrait-robot de ce que pourrait être un plan d'économies dans un opérateur :

« L'État nous avait fixé pour objectif une réduction de 20 % des effectifs au cours du premier quinquennat 2017-2022, ce que nous avons réalisé. Parallèlement, nous avons revu notre organisation et nos missions en nous fondant sur deux critères essentiels : d'une part, l'importance du sujet en matière de politique publique et, d'autre part, la nécessité pour la puissance publique d'en assurer la prise en charge. Nous avons également évalué si le Cerema était la structure de référence sur ces thématiques ou si d'autres entités disposaient d'une expertise plus pertinente. Ce travail a conduit à une rationalisation de notre structure : nous sommes passés de 66 pôles de compétences à 22 secteurs d'activité. Cette restructuration a entraîné la suppression de 350 postes et la modification substantielle de 800 autres. »

Il n'est donc pas impossible de réaliser des économies sur les coûts de personnel et de fonctionnement, qui seront d'autant plus réalistes qu'elles portent sur les fonctions support : à titre d'exemple, qu'une mission de police administrative soit rattachée à une agence ou à un service déconcentré, l'agent qui l'exerce aura toujours besoin d'un véhicule et d'équipements indispensables à sa mission (qui font partie des coûts de fonctionnement), mais est-il indispensable que l'établissement dispose d'une direction des ressources humaines en propre, d'une agence comptable isolée, d'une gestion de l'immobilier séparée ?

Un domaine dans lequel les efforts sont souvent insuffisants est la gestion du parc immobilier.

Une circulaire de 2009, renouvelée en 2016327(*), impose aux opérateurs de l'État la réalisation de schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) afin de faciliter la mutualisation de moyens et de bonnes pratiques à l'intérieur de la sphère de l'État. La circulaire de 2016 rappelait que « ce chantier de modernisation doit également permettre la réalisation d'économies, la fonction immobilière représentant, notamment pour les opérateurs, un enjeu financier très significatif ». Or un nombre significatif d'opérateurs ne disposent pas de SPSI : on peut citer l'Agence nationale de la recherche ou l'ONISEP.

La Cour des comptes vient ainsi de souligner une nouvelle fois le niveau élevé des dépenses consacrées par l'Epide328(*) à son parc immobilier et la difficulté de cet établissement à le gérer efficacement329(*). Comme dans l'exemple de France compétences déjà cité, le départ d'un seul agent, en l'occurrence le directeur du patrimoine, a suffi à aggraver les difficultés de l'opérateur qui n'est pas en mesure de définir sa stratégie immobilière.

D'une manière générale, certaines agences ont dit avoir entrepris des efforts : le directeur général de l'OFB, Olivier Thibault, a indiqué à la commission d'enquête que son agence était passée de 215 implantations de bureau en 2020, lors de la création de l'Office, à 189 aujourd'hui. Ce nombre demeure élevé et le rapprochement avec les DDT doit être approuvé.

Ces insuffisances plaident pour professionnaliser la gestion immobilière au niveau de l'État avec la mutualisation, évoquée supra, dans une foncière de l'État.

Les marges qui paraissent inexistantes en fonctionnement normal se révèlent parfois lorsqu'un opérateur est en difficulté : les contrôleurs budgétaires attirent alors l'attention des organismes ou de leurs tutelles sur la nécessité de réduire les surfaces immobilières, de diminuer les frais de fonctionnement ou les effectifs afin de retrouver une trajectoire budgétaire soutenable. Par exemple, le SPSI du Réseau Canopé pour la période 2022-2026 prévoit une diminution des surfaces de 30 % et une diminution des dépenses de fonctionnement du même ordre.

Afin de fixer les idées et d'éviter les estimations trop fantaisistes, le rapporteur a fait un calcul simple.

Les charges de personnel des opérateurs, hors établissements d'enseignement et de recherche, étant de l'ordre de 14 milliards d'euros330(*) et les dépenses de fonctionnement (hors personnel) de 13,2 milliards d'euros, une réduction de 8 % des coûts de personnel et de fonctionnement - volontariste, mais atteignable sur une période de plusieurs années - réduirait leur coût de 2,2 milliards d'euros.

Il est toutefois certain qu'un tel effort ne serait pas réellement à missions constantes. Ainsi, pour France Travail, qui représente à lui seul plus du quart des charges de personnel des opérateurs, hors universités et recherche, la réalisation des missions est directement liée à la présence du personnel.

À missions constantes, l'économie possible sur les coûts de personnel et de fonctionnement serait nettement inférieure, puisqu'il conviendrait de mettre l'accent sur les seules fonctions support.

Les données disponibles ne permettent pas de connaître de manière précise le montant des fonctions support dans chaque opérateur. Il ressort toutefois de certains rapports d'audit, portant sur des opérateurs ou des secteurs particuliers, que la part des ressources humaines affectées aux fonctions support est de l'ordre de 15 % à 20 %.

La question a été particulièrement analysée à l'époque de la RGPP, au début des années 2010 : une base de la direction générale de la modernisation de l'État (DGME), relative au secteur privé, prenait comme référence une part des fonctions support de 12,1 % dans l'industrie et de 11,1 % dans le secteur bancaire, et cette proportion était de 14,6 % à l'INSERM, 15,2 % au CNRS, 20 % ou plus pour des petits organismes331(*). En 2007, une mission d'inspection estimait la part des fonctions support à 20 % des effectifs pour les agences sanitaires.

Il paraît donc raisonnable d'estimer cette part à 15 % environ pour des opérateurs importants, c'est-à-dire ceux pour lesquels une mutualisation aurait un effet non négligeable pour les finances publiques, et peut-être moins pour des opérateurs dont les processus présentent des possibilités d'industrialisation comme l'Agence de services et de paiement (ASP).

S'agissant du coût des fonctions support, les audits RGPP estimaient que ces fonctions représentaient un peu moins de 10 % des charges pour le CNRS et l'INSERM, 13 % à 14 % pour des établissements de plus petite taille.

En retenant une moyenne de 10 %, appliquée aux charges de personnel et de fonctionnement des opérateurs en 2024 (hors charges d'intervention), hors universités et centres de recherche, le coût total des fonctions support est évalué à 2,7 milliards d'euros.

Une réduction de 20 % du coût des fonctions support, ce qui paraît très volontariste pour des opérateurs ne faisant pas l'objet d'une fusion, mais pourrait l'être plus en cas de fusion entre des opérateurs de nature proche, apporterait donc une économie de l'ordre de 540 millions d'euros.

* 323 En application de l'article R. 752-2 du code de l'éducation, une école d'architecture est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, constitué sous la forme d'établissement public administratif.

* 324 Le périmètre de l'Université PSL comprend treize établissements : Collège de France, Conservatoire national supérieur d'art dramatique - PSL, École des arts décoratifs - PSL, École nationale supérieure d'architecture Paris - Malaquais - PSL, École nationale des chartes - PSL, École nationale supérieure de chimie de Paris - PSL, École nationale supérieure des mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École pratique des hautes études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Institut Curie, Observatoire de Paris - PSL, Paris-Dauphine - PSL.

* 325 Une partie des effectifs des écoles d'art est également prise en charge par le ministère, avec des taux de prise en charge beaucoup plus variable qu'au sein des écoles d'architecture ; l'École nationale de la photographie d'Arles rémunère l'ensemble de ses agents en titre 3.

* 326 Annoncée début octobre, la fusion entre France stratégie et le Haut-commissariat au plan a été actée par le décret n° 2025-450 du 23 mai 2025 portant création du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

* 327 Circulaire n° 5888/SG du 19 septembre 2016 relative aux schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des opérateurs de l'État.

* 328 Le nom officiel de l'Epide est Établissement public d'insertion de la défense ( article L. 3414-1 du code de la défense), mais son nom d'usage est Établissement pour l'insertion dans l'emploi.