DEUXIÈME PARTIE.

FAUTE DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS,

UN PILOTAGE FINANCIER À

VUE

L'allocation de leurs moyens financiers constitue l'outil central de la relation stratégique entre l'État et les universités. Bien conduite - dans un contexte de contrainte budgétaire qui n'est pas remis en cause par les rapporteurs -, elle devrait assurer la compensation des missions de service public confiées aux opérateurs, tout en opérant la traduction concrète des orientations arrêtées par la puissance publique, et en prenant en compte les sujétions particulières, les marges de progression et les voies de différenciation propres à chaque établissement.

Les fortes tensions observées au cours des trois dernières années lors de la discussion du programme 150104(*) de la loi de finances, confirmées par les observations souvent virulentes recueillies au cours des travaux de la mission, montrent que la réalité est bien loin de correspondre à cet objectif. Les conditions actuelles de l'allocation des moyens aux universités se caractérisent principalement par leur opacité et leur imprévisibilité, dont résulte un climat de défiance délétère entre les acteurs. Ces conditions pèsent fortement sur la capacité des universités à développer la vision financière pluriannuelle nécessaire au déploiement d'une véritable stratégie.

I. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE, INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET SOUS-CALIBRÉE

La mission d'information s'est tout d'abord intéressée aux conditions de l'allocation et de la répartition aux universités de leurs ressources budgétaires, dont leur modèle économique reste largement dépendant.

Au terme de ses auditions, elle ne peut que souscrire au constat formulé en 2023 par la Cour des comptes, selon lequel « Le dispositif d'allocation des moyens est [...] censé apporter de la visibilité et doit se dérouler de manière transparente afin d'être parfaitement compris. L'objectif est loin d'être atteint actuellement. Très centralisé, ne prenant jamais en compte ni la qualité des formations dispensées, ni la pluralité des territoires occupés par les universités, en évolution permanente et progressivement complexifié, le système a fini par devenir illisible ».

A. UN MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA RÉPARTITION DES RESSOURCES

1. Une forte dépendance à la ressource budgétaire

Le modèle économique des universités connaît de fortes évolutions sous l'effet du développement des financements compétitifs évoqués supra, et plus généralement du caractère de plus en plus déterminant des ressources dites « propres » dans l'équilibre de leur budget. Pour autant, les universités restent fortement dépendantes de la subvention pour charges de service public (SCSP) qui leur est allouée via le budget de l'État, et qui conditionne leur capacité à assurer leurs missions fondamentales.

a) La transformation limitée du modèle économique des universités

(1) Des ressources extra-budgétaires dynamiques mais minoritaires

• Au cours des derniers exercices budgétaires, l'évolution des recettes des établissements a été marquée par le fort dynamisme de leurs ressources dites « propres ».

Selon les éléments figurant dans le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR sur le modèle économique des établissements d'enseignement supérieur, ces ressources sont constituées, pour l'ensemble des EPSCP :

- pour moitié de dotations publiques majoritairement allouées de manière compétitive : financement national de la recherche, via les appels à projets nationaux portés par l'ANR (295 M€) et les programmes d'investissement d'avenir et France 2030 (520 M€), financement européen (223 M€) de la recherche, auxquels s'ajoute l'abondement des collectivités territoriales (224 M€) ;

- pour un quart de recettes issues du secteur économique bénéficiant d'une incitation publique : apprentissage (688 M€), formation continue (425 M€), recherche partenariale, mécénat ;

- pour 16 % de ressources non aidées : il s'agit principalement des droits d'inscription et des recettes issues de l'immobilier.

Si, entre 2019 et 2023, c'est la SCSP qui a connu la croissance en valeur la plus forte, avec 1,7 milliards supplémentaires contre 1,3 milliards pour les ressources propres, ce sont en effet bien ces dernières qui présentent l'évolution la plus dynamique. Leur augmentation de 38 % sur la période, contre 13 % pour la SCSCP, résulte de la hausse combinée des fonds issus de l'apprentissage (à hauteur de 620 millions d'euros), du PIA France 2030 (à hauteur de 264 millions d'euros), et de l'ANR (pour 142 millions d'euros)105(*).

|

Les ressources dites « propres » : une terminologie à préciser Plusieurs établissements entendus par les rapporteurs ont souligné que la terminologie de « ressources propres », aujourd'hui largement répandue, était susceptible de prêter à confusion. La notion renvoie en effet, dans le langage courant, à des financements issus de la gestion d'une collectivité, présentant un caractère pérenne et libres d'emploi. Or il s'agit, dans leur très grande majorité, de ressources d'origine publique, et de ce fait liées aux décisions de politiques publiques de l'État, ou dépendant directement des crédits d'une politique publique incitative - dont les récents revirements sur la politique de soutien à l'apprentissage ont montré la fragilité. L'utilisation des financements compétitifs est par ailleurs fortement encadrée par les cahiers des charges associés. Certains acteurs estiment en conséquence qu'il serait plus exact de parler de « ressources extra-budgétaires », de « ressources non pérennes » ou de « ressources additionnelles ». |

Dans un contexte de resserrement budgétaire pesant sur l'évolution de la SCSP, la captation de ces ressources extra-budgétaires constitue un enjeu crucial pour les établissements. Pour autant, avec un montant de 4,4 milliards d'euros en 2023, elles représentent une part minoritaire du financement des EPSCP - 24 % de leurs ressources totales, soit une proportion jugée marginale » par la direction du budget, et probablement moins encore pour les seules universités106(*).

(2) Un faible potentiel de croissance à court et moyen termes

Plusieurs éléments pèsent par ailleurs sur leur potentiel de développement à court et moyen termes.

• En premier lieu, la progression, voire la récurrence, du montant des ressources extra-budgétaires allouées par les pouvoirs publics semble aujourd'hui de moins en moins garantie.

Cette projection, qui suscite une inquiétude palpable chez plusieurs universités entendues, résulte tout d'abord des arbitrages budgétaires opérés par le gouvernement dans le contexte de maîtrise des finances publiques. En témoigne le resserrement opéré par l'État sur les aides à l'apprentissage dans le cadre de la loi de finances pour 2025107(*), qui ont constitué la ressource propre la plus aisément mobilisable par les universités au cours des dernières années. L'Avuf a fait part à cet égard de la « déception » et de l' « inquiétude » d'établissements fortement incités à développer la formation en apprentissage, et dont l'équilibre économique se trouve aujourd'hui altéré.

D'une manière plus générale, il semble que le consensus général qui avait permis, au tournant des années 2009 et 2010, l'allocation de moyens considérables aux programmes d'investissement d'avenir en vue de favoriser l'innovation et la compétitivité soit aujourd'hui implicitement remis en cause, au profit notamment du renforcement des capacités militaires de notre pays. Laurent Batsch a ainsi estimé que « la probabilité d'un nouveau Plan Campus et d'un nouveau PIA s'éloigne » et que les arbitrages budgétaires pourraient être faits, au cours des prochaines années, « au profit des infrastructures civiles et militaires et de l'armement » et au détriment de la « matière grise ».

• Le potentiel de croissance des ressources issues de la sphère économique, qui représentent 5,6 % des recettes des EPSCP, est ensuite limité.

En particulier, le faible développement des ressources issues de la formation continue, dont la Dgesip relève « l'organisation hétérogène selon les établissements et les disciplines », est à mettre en lien avec des facteurs difficilement maîtrisables par les universités. Il s'agit notamment des déterminants actuels de la rémunération et des évolutions de carrière des enseignants-chercheurs, qui reposent d'abord sur leur activité de recherche, de la forte concurrence exercée par des structures privées spécialisées, ainsi que la meilleure adéquation de cette activité avec certains profils d'établissements (principalement ceux proposant une offre de formation juridico-économique).

• Enfin, la faible structuration des services support des établissements et leur sous-calibrage global pèsent fortement sur la capacité des universités à mobiliser de telles ressources.

La Dgesip estime à ce titre que le développement de ces ressources extra-budgétaires « doit faire l'objet d'une stratégie pilotée par la gouvernance des établissements » et que « la réussite à capter des ressources provient avant tout de la mise en oeuvre de stratégies structurées intégrant une réflexion sur l'offre (adaptation aux besoins, cohérence avec le milieu économique local) et une démarche de développement ». Certains établissements ne disposent cependant ni des moyens humains, ni des compétences nécessaires à la structuration d'une telle stratégie.

• Il apparaît au total, selon le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR précité, que « l'évolution du modèle économique des EPSCP dépend d'abord des choix retenus en matière d'allocation en fonction de l'activité et de critères de performance, et seulement en second lieu du développement des ressources propres ».

b) La SCSP, recette centrale des établissements

La subvention pour charges de service public (SCSP), destinée à couvrir l'exercice de leurs missions fondamentales, continue au total de constituer la principale source de financement des établissements.

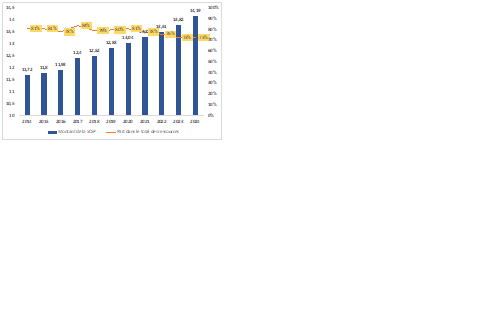

Si sa part dans les ressources totales des établissements connaît une érosion continue depuis 2017, elle représente en effet près des trois quarts de leurs recettes en 2024, avec un montant total de 14,2 milliards d'euros en croissance continue sur les dix dernières années.

Au-delà de son montant financier, c'est également la nature budgétaire de cette ressource qui fonde son caractère central dans les recettes des établissements. Elle se distingue ainsi des ressources allouées par contrat, qui ouvre un soutien financier limité dans le temps, ainsi que par les appels à projets, dont les ressources sont destinées au financement d'actions précises.

Montant de la SCSP et part dans les ressources des établissements

(échelle de gauche : montant de la SCSP en Mds€, échelle de droite : part dans les ressources)

2. Un processus d'allocation illisible et fluctuant

a) Un introuvable modèle de répartition

Sur le fondement de l'article 13 du décret n° 2014-133 du 17 février 2014, qui prévoit que la Dgesip « [répartit] les moyens entre les établissements d'enseignement supérieur à partir d'une analyse de leurs activités et de leurs performances », il revient au ministère de fixer les paramètres et les critères permettant de déterminer le montant de la SCSP des universités.

La détermination des modalités de fixation de ce montant a été caractérisée par une forte instabilité au cours des quinze dernières années. Les errements du pilotage assuré par la Dgesip se sont ici traduits par la succession de trois systèmes de répartition des moyens depuis 2009, sans qu'aucun d'eux n'emporte l'adhésion des acteurs universitaires. La dotation aux universités s'est en conséquence structurée par sédimentations successives résultant de facteurs historiques plus que d'un pilotage stratégique.

(1) L'abandon du modèle Sympa a accentué le poids des facteurs historiques

• Entre 2009 et 2016, la répartition des moyens alloués aux universités résultait de l'application du modèle dit « Sympa »108(*).

Ce modèle paramétrique affectait les crédits et les emplois fixés par la loi de finances109(*) aux établissements à proportion de leur activité (à hauteur de 80 %) et de leur performance (à hauteur de 20 %), de telle manière que l'accroissement de l'activité ou l'amélioration des performances d'une université augmentaient sa dotation au détriment de celles des autres. Dans une période financière favorable, au cours de laquelle le budget de l'enseignement supérieur était plus dynamique que celui de l'État, ce mécanisme ne posait cependant pas de problème majeur dans la mesure où il portait principalement sur l'affectation de moyens nouveaux.

• Lui a succédé, à partir de 2019, un système hybride fondé sur une négociation individualisée à visée stratégique et de performance, conduite à l'échelle de chaque établissement, sur la base des éléments issus de la dernière mouture du modèle Sympa, officiellement abandonné par le ministère, mais continuant d'être utilisé comme référence. Cette négociation individualisée a été conduite dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion (DSG) à partir de 2019, remplacé par les Comp à compter de 2023, et auxquelles devraient désormais succéder les Comp à 100 % (voir infra).

• En l'absence de nouveau système de modélisation, la base de calcul des moyens budgétaires alloués aux universités via la SCSP résulte aujourd'hui de la reconduction des moyens obtenus l'année précédente, eux-mêmes issus des dernières données du modèle Sympa, corrigés des mesures nouvelles inscrites en loi de finances110(*).

Indiquant que les différentes tentatives de modélisation mises en oeuvre au cours des dernières années n'ont pas abouti, la Dgesip explique l'abandon de tout effort de développement d'un nouveau système de modélisation par la difficulté de tenir fidèlement compte dans ce cadre des particularités de chaque établissement en même temps que de ses orientations stratégiques. De manière plus générale, le ministère estime qu' « un pilotage national reposant sur des paramètres peut avoir ses limites et être source de rigidités », ce qui justifie selon lui le passage à une logique entièrement contractuelle.

• L'absence de modèle de répartition actualisé pose cependant trois séries de problèmes.

En premier lieu, l'absence de critères officiels permettant de fonder, de manière transparente, un algorithme de répartition des moyens entre les établissements nourrit la défiance des établissements envers leur tutelle. Se fondant sur les travaux de l'EUA, France Universités relève à ce titre que « la France est le seul pays en Europe où il n'existe pas de formule de financement pour allouer la subvention globale ».

En second lieu, cette situation conduit le ministère à utiliser la dernière répartition issue du modèle Sympa comme base de travail. Outre que cette répartition, issue d'un outil arrêté depuis presque dix ans, ne couvre pas l'ensemble des dépenses actuelles des établissements, son utilisation conduit à fonder la répartition des moyens sur des équilibres historiquement construits, qui ne sont corrigés qu'à la marge par la négociation et le dialogue à la performance.

Cette situation crée des effets de rente injustifiés. Le fonctionnement du modèle Sympa a en effet suscité dès l'origine des sur- ou sous-dotations d'établissements, qui n'ont pas été corrigées avant l'extinction du modèle. Il n'a en outre pas fonctionné de manière uniquement mécanique ; selon l'Avuf, le montant de la SCSP qui en ressortait en 2016 était partiellement le résultat des stratégies d'influence déployées par les présidences d'établissement. La base de répartition actuelle constitue en conséquence un héritage du passé, qui conduit certaines universités à continuer de bénéficier d'une répartition initialement favorable sans lien avec leur évolution actuelle, tandis que d'autres continuent de subir les conséquences d'erreurs d'appréciation vieilles d'une quinzaine d'années.

(2) La portée limitée de la négociation individuelle à la performance

• La négociation individualisée a d'abord été conduite dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion, déployé au deuxième semestre 2018 sous la forme d'abord d'une expérimentation limitée à dix établissements volontaires111(*), avant sa généralisation à la fin de l'année 2019.

Selon la formule employée par Stéphane Calviac, ce dialogue n'était « ni stratégique, ni de gestion ». Il reposait en effet sur la définition de projets ponctuels et d'envergure limitée, dont la validation par l'autorité de tutelle permettait le versement de financements complémentaires d'un montant modeste. Dans leur majorité, les établissements entendus ont pointé le caractère chronophage du DSG, sans rapport avec le volume des financements alloués par ce biais.

Ces observations convergent avec celles formulées par la Cour des comptes dans son rapport de 2023 précité, selon lesquelles « la discussion engendrée via le DSG se cantonne en réalité à négocier de faibles moyens supplémentaires [...], alors qu'il requiert un investissement important des universités. Il s'agit donc plutôt d'un dialogue sur des objets particuliers, contraint par une dimension annuelle, avec pour finalité l'obtention de financements temporaires et ponctuels, complémentaires et non récurrents, mais paradoxalement chronophage ».

• Comme on l'a vu supra, les Comp mis en place en 2023, déployés en trois vagues dotées chacune d'environ 110 millions d'euros sur trois ans, ont partiellement corrigé ces insuffisances. En particulier, la conditionnalité des financements associés aux projets contractualisés a permis d'ancrer la notion de performance dans le dialogue financier entre l'administration centrale et les établissements. Leur pluriannualité est par ailleurs mieux adaptée à la nature des projets qu'ils permettent de développer.

Pour autant, d'un point de vue strictement budgétaire, la portée des Comp a fait l'objet d'appréciations contrastées :

- dans leur majorité, les présidents d'établissements entendus ont regretté que leur ordre de grandeur ne leur permette pas d'avoir un véritable effet de correction sur les moyens alloués via la SCSP ou par le biais des appels à projets. Le ministère reconnaît qu'il n'est en effet « pas en rapport avec une correction des inégalités historiques » ;

- cette appréciation procède cependant, ainsi que l'a souligné la rapporteure de la commission des finances Vanina Paoli-Gagin, d'un « quiproquo » sur l'objet même des financements alloués via les Comp, qui ont vocation à « assurer l'amorçage » des projets qu'ils portent, et non à les financer en totalité. Le caractère déterminant des financements ainsi alloués pour le développement de certaines actions, telle que la réduction de l'empreinte carbone des universités, a ainsi été souligné par les directeurs financiers des établissements ;

- la Dgesip a par ailleurs souligné que le volume des financements alloués par ce biais permettait d'assurer la soutenabilité des annulations de crédits que subiraient les établissements n'ayant pas atteint leurs objectifs, tandis que Stéphanie Mignot-Girard a appelé à ne pas sous-estimer l'importance de l'effort financier ainsi consenti dans le contexte de contrainte budgétaire.

Les réserves formulées par les présidents d'établissement sont dès lors à mettre en lien avec l'absence d'effet correctif des modalités de détermination de la SCSP sur des inégalités historiquement ancrées.

(3) Les comp à 100 % : une portée financière à clarifier

Tel ne devrait pas être le cas des « nouveaux Comp », ou « Comp à 100 % », qui seront déployés au 1er janvier 2026 dans les dix établissements des régions académiques Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avant leur généralisation à l'ensemble du territoire (voir supra).

Ces contrats rénovés portent en effet l'ambition d'une refondation complète du modèle actuel d'allocation de leurs moyens aux établissements. Selon une note adressée le 19 juin 2025 par le ministère aux recteurs des deux régions académiques expérimentatrices, « le Comp rénové portera sur 100 % des missions de l'établissement et sur l'ensemble de son modèle économique : subvention pour charges de service public (enveloppe Comp actuelle comprise), et autres financements publics et ressources propres d'origine privée ».

Les modalités concrètes de la répartition des moyens du programme 150 entre les établissements ne sont cependant pas précisées, la note se bornant à indiquer que « le recteur de région académique pourra répartir, après avis de la Dgesip, les moyens dédiés à la contractualisation. Cette allocation s'appuiera sur l'examen approfondi du modèle économique de l'établissement et de son évolution sur la période à venir, réalisé préalablement à la contractualisation ».

Leur annonce est dès lors accueillie de manière diverse par les acteurs entendus par la mission. Christine Musselin souligne qu'un outil contractuel adapté peut permettre « d'arrêter de ne reconnaître et de ne financer qu'un seul modèle et de mieux valoriser d'autres projets que celui des grandes universités de recherche ». Des présidents d'université émettent cependant la crainte que leur déploiement, contrairement à celui des Comp de 2023, ne conduise qu'à élargir le périmètre de leur évaluation par l'administration, sans attribution de moyens supplémentaires.

b) De forts contrastes nourrissant un sentiment d'iniquité

• Le caractère inéquitable des modalités actuelles de détermination de la SCSP a été souligné tout au long des entretiens de la mission avec les présidents d'établissements, qui, en l'absence d'autre clé publique de répartition, se réfèrent au montant de leur dotation rapportée au nombre de leurs étudiants112(*) pour se positionner par rapport aux autres établissements.

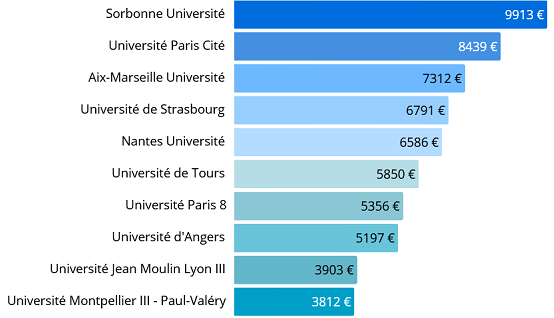

Des disparités massives sont en effet enregistrées dans le montant de la SCSP par étudiant des établissements, qui variait en 2022 de 2 037 euros pour l'université la moins dotée à 13 194 euros pour l'établissement le plus favorisé113(*), pour une moyenne de 6 720 euros. D'une manière générale, les universités proposant une offre de formation majoritaire en lettres, SHS et droit-économie présentent la SCSP la plus basse.

Cette situation a fait l'objet de très vives critiques tout au long des travaux de la mission. Plusieurs présidents se sont ainsi référés à la taille de leur population étudiante pour estimer l'ampleur de ce qu'ils décrivent comme leur sous-financement :

- la présidente de l'université d'Angers a relevé que cet établissement est le moins bien doté des universités pluridisciplinaires comprenant une composante santé, et que sa dotation par étudiant se rapproche davantage de la moyenne des établissements SHS que de celle des établissements proposant une offre de formation comparable ;

- le président de l'université de Bretagne occidentale a considéré que « toutes les universités ne sont pas traitées à la même enseigne » dans la mesure où les « fortes fluctuations de la dotation par étudiant, y compris parmi des universités présentant des caractéristiques proches, ne sont à ce jour pas expliquées ». Il fait en conséquence valoir que, « sur la base du montant de SCSP par étudiant en euros constants, nous estimons que nous accueillons, par rapport à 2021, 3 958 étudiants supplémentaires sans financement associé, soit un manque de financement de l'ordre de 42 millions d'euros de SCSP » ;

- l'université Paris 8 indique dans le même sens que 28 millions d'euros manquent à son établissement pour atteindre la moyenne nationale.

SCSP par étudiant de 10 universités en 2023

Source : Commission de la culture à partir des données du MESR en open data

La prise en compte de ce seul élément en tant que critère d'allocation des moyens ne va pourtant pas de soi. D'autres acteurs ont considéré que, devant le probable recul de la démographie étudiante à l'horizon 2030, il serait dangereux d'établir un lien mécanique entre l'évolution de la SCSP et celle des effectifs étudiants, dès lors qu'ils pourraient s'orienter à la baisse sans que les coûts fixes des établissements ne puissent baisser en proportion. Le rapport précité de l'IGF et l'IGESR sur le modèle économique des établissements relève en outre qu'en l'absence de sélection des étudiants à l'entrée à l'université, et donc de maîtrise du nombre de places offertes, la stabilité du financement par étudiant ne peut être garantie114(*).

Ces échanges traduisent en tout état de cause les tensions résultant de l'absence de recours à des critères opposables et transparents pour déterminer le montant de la SCSP, regardée comme un déterminant aussi majeur qu'injustifié des difficultés budgétaires actuelles des établissements.

Il apparaîtrait dès lors difficile, dans le cadre d'une contractualisation complète des moyens, de se passer entièrement de critères de construction des budgets comparables d'un établissement à l'autre.

• Indiquant que « les écarts entre les trajectoires financières respectives des établissements ne trouvent pas d'explication univoque et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs », la Dgesip relativise le poids de ces inégalités historiquement construites dans les difficultés aujourd'hui rencontrées par certains établissements. Elle met en avant les facteurs résultant des décisions prises par les universités elles-mêmes, mentionnant, à côté du « poids de l'histoire de l'établissement », les « difficultés de gouvernance interne », ou encore les « choix ayant entraîné des conséquences financières négatives, par exemple un positionnement sur des activités peu porteuses ».

* 104 Les crédits du programme 150 « Enseignement supérieur et recherche universitaire » portent les moyens alloués par l'État aux universités au titre de leurs missions de formation et de recherche.

* 105 Il convient cependant de noter qu'à l'échelle de chaque université, le développement des ressources propres peut se faire en trompe-l'oeil. Dans les établissements où la SCSP est historiquement basse, les ressources propres sont en effet développées de manière mécaniquement plus importante.

* 106 L'université Paris Dauphine, qui relève du statut de grand établissement, fait à ce titre figure d'exception. Ses ressources propres représentent près de la moitié de ses recettes (48 %), dont la majorité provient de l'apprentissage ; 18 % sont issues des droits d'inscription et 23 % de la formation continue.

* 107 Deux décrets d'application entrés en vigueur au 1er juillet 2025 (décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage et décret n° 2025-586 du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance) ont notamment prévu une participation obligatoire de 750 euros des employeurs pour tout contrat d'apprentissage à partir du niveau bac+3. Ces mesures visent à « assurer une meilleure gestion et une soutenabilité des financements de l'apprentissage ».

* 108 Pour « système de répartition des moyens à la performance et à l'activité ». Ce modèle a lui-même succédé au système San Remo.

* 109 Contrairement au modèle développé pour les écoles d'ingénieurs, Modal, le modèle Sympa n'intégrait pas la masse salariale des emplois transférés au titre des RCE, ni ne permettait la mise en place de variations en lien avec des indicateurs de performance.

* 110 Ces mesures nouvelles ne sont cependant pas lisibles pour les établissements, dans la mesure où elles sont désormais presque systématiquement amputées en cours d'années du montant des annulations de crédits. Pour 2025, le montant des annulations de crédits a été fixé à 58 millions d'euros par le décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits.

* 111 Universités d'Aix Marseille, de Bordeaux, de La Rochelle, de Montpellier, de Nice, de Reims, de Strasbourg, Sorbonne Université, l'IEP de Paris et la ComUE Paris Sciences et Lettres.

* 112 France Universités indique que l'évolution de la population étudiante a cessé d'être pris en compte dans le calcul de la SCSP à compter de 2017.

* 113 La SCSP par étudiant de cet établissement au statut d'EPE, l'université Gustave Eiffel, est cependant artificiellement gonflée par le fait qu'il fusionne les dotations de deux universités et d'un institut de recherche, sans que ce dernier ne vienne augmenter les effectifs étudiants de l'EPE.

* 114 Le rapport relève sur ce point que « l'absence de sélectivité des étudiants à l'entrée à l'université conjuguée à un financement public [...] représente un enjeu budgétaire puisque, sans maîtrise du nombre de places offertes, l'État ne peut garantir la stabilité du financement par étudiant ».