EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

AGIR POUR LE POUVOIR D'ACHAT

ET

COMPENSER LES EFFETS DE L'ÉLOIGNEMENT

CHAPITRE IER

Baisser les prix par un renforcement

des dispositifs

de lutte contre la vie chère

Article 1er

Exclusion du prix du transport du calcul du seuil de

revente à perte (SRP)

Cet article vise à exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP) de manière à faire diminuer les prix à la vente des produits importés, l'éloignement géographique étant en partie à l'origine de la vie chère dans les outre-mer.

En raison d'un impact réel incertain avec des effets contradictoires sur les prix ainsi que, surtout, du risque de renforcer les positions dominantes des gros distributeurs, de fragiliser le commerce de proximité et de pénaliser la production locale, le présent article n'est pas apparu pertinent. La commission a donc adopté deux amendements identiques de suppression dont l'un à l'initiative des rapporteurs.

La commission a donc supprimé l'article.

I. La situation actuelle - L'éloignement géographique est en partie à l'origine de la vie chère dans les outre-mer et les entreprises sont toutes soumises à l'interdiction de vendre sous le seuil de revente à perte (SRP)

A. L'éloignement géographique est en partie à l'origine de la vie chère dans les outre-mer

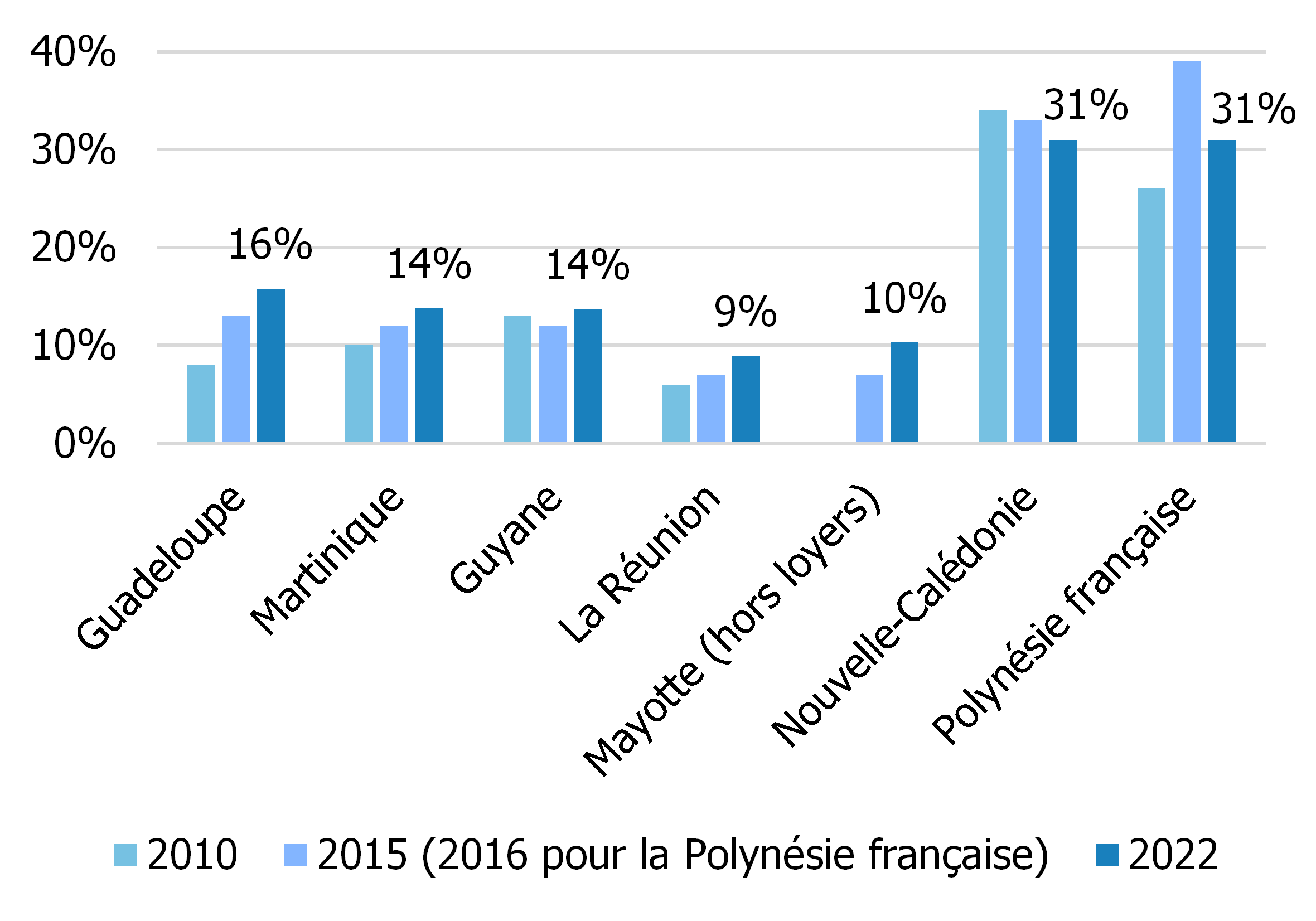

Selon l'Insee0F0F0F1(*), les prix à la consommation sont plus élevés outre-mer qu'en France métropolitaine, par exemple de l'ordre de 9 % à La Réunion et de 16 % en Guadeloupe. Pour ce qui concerne les produits alimentaires, les écarts de prix vont de 30 % à 42 % par rapport à l'Hexagone. Ils sont plus faibles pour les services, qui restent cependant plus chers, notamment les services de communication. Pour tous les territoires ultramarins, ces écarts de prix augmentent année après année.

Ce différentiel de prix entre la France hexagonale et les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés « frais d'approche ».

Ces frais expriment à la fois le coût du transport maritime, mais aussi d'autres charges comme l'octroi de mer, des taxes diverses, ou encore le coût d'intermédiation lié au recours à différents prestataires pour l'import. Selon l'Autorité de la concurrence1F1F1F2(*), le détail de ces coûts fait en effet apparaître jusqu'à 40 postes comptables, comme le fret, l'empotage, le dépotage, la surcharge carburant, les assurances, la manutention portuaire, l'acconage2F2F2F3(*), l'embarquement, l'octroi de mer, les taxes de douanes, d'autres taxes, les coûts de palettes et d'emballages, les frais de pesage, ou encore le transport local, souvent routier.

Si ces frais d'approche s'élèvent en moyenne à 25 ou 30 % du coût d'achat des marchandises importées, ils peuvent fortement varier selon la marchandise considérée et le territoire concerné. Le prix du transport représenterait - à lui seul - entre 50 et 75 % de ces frais d'approche.

Ces surcoûts sont aggravés par la forte dépendance aux importations du marché de la distribution dans les outre-mer, notamment aux produits exportés depuis l'Hexagone, qui est une autre spécificité des économies ultramarines. Selon l'Institut d'émission d'outre-mer (Ieom) et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom), le taux de couverture de la consommation locale par la production locale varie en effet entre 1 % et 10 % outre-mer contre environ 80 % dans l'Hexagone.

Dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs, la direction générale des outre-mer (DGOM) affirme que « les surcoûts liés aux frais d'approche, lesquels incluent notamment les coûts du transport, de stockage, de logistique, de conditionnement et de distribution des marchandises, pourraient expliquer, à eux seuls, environ deux tiers des écarts de prix avec l'Hexagone ».

B. Le principe d'interdiction de la revente à perte et ses aménagements

L'article L. 442-5 du code de commerce interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Les modalités de calcul du seuil de revente à perte (SRP), prévues par cet article, s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, sans distinction pour les territoires ultramarins.

Le calcul du SRP, outre le prix de vente, repose donc sur le prix d'achat effectif du produit. Ce dernier se définit aux termes de l'article précité comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ».

Actuellement, outre-mer, seule la composante transport des frais d'approche est donc prise en compte dans la détermination du SRP. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport. Le niveau élevé de ce dernier - plus encore pour les produits à faible valeur ajoutée que pour les produits plus onéreux3F3F3F4(*) - augmente significativement les SRP, qui sont donc souvent distincts de ceux constatés en métropole.

Cette spécificité ultramarine s'ajoute à l'absence de majoration de 10 % du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer, qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte. En effet, pour mémoire, ce cadre dérogatoire en matière de SRP a été mis en place dans le cadre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite Égalim 1, dans le but de procéder en métropole à l'expérimentation de la majoration de 10 % du SRP pour les seuls produits alimentaires (expérimentation prolongée par plusieurs lois depuis et donc en vigueur jusqu'en avril 2028 aux termes de la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire). Dans le cadre de la loi Égalim 1, il avait été à juste titre estimé qu'en raison du contexte de vie chère outre-mer, il n'était pas opportun d'y appliquer cette mesure de majoration, par nature inflationniste, surtout pour les produits revendus proches du SRP.

II. Le dispositif envisagé - Exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP) afin de le réduire et de faire baisser les prix

A. Lutter contre la vie chère en excluant le transport du SRP

La mesure entend contribuer à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer par la baisse du SRP applicable, en en déduisant les frais de transport. Elle serait applicable dans les collectivités visées par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. À cette fin, l'article L. 442-5 du code de commerce serait modifié par l'ajout d'un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de son I.

Cette nouvelle règle de calcul permettrait aux distributeurs ultramarins de faire diminuer les prix à la vente en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, dont les coûts de transport représentent une part plus élevée proportionnellement à leur valeur. Les distributeurs seraient libres d'absorber les coûts de transports déduits ou de les répercuter sur d'autres produits, notamment des produits à forte valeur ajoutée.

B. Un impact réel précis difficile à mesurer selon le Gouvernement

Il n'est pas sûr que la mesure se traduise par une baisse effective des prix des denrées alimentaires outre-mer, surtout pour les produits qualitatifs, qui pourraient même augmenter. Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, qui le reconnaît donc elle-même, l'impact réel de la mesure reste « difficile à évaluer précisément ».

En effet, par définition, toute baisse du SRP a « pour seule conséquence certaine de permettre aux distributeurs ultramarins de réduire leurs prix de revente au détail tout en restant au-dessus du seuil de revente à perte ». Il convient de remarquer que dès lors que le prix du transport restera pris en charge par les distributeurs, ils devront nécessairement le répercuter sur leurs prix de revente au détail. Le Gouvernement fait donc valoir dans cette étude d'impact qu'en complément de la mesure prévue par l'article 5 du présent projet de loi sur la réduction des frais d'approche sur les produits de première nécessité, « il peut être raisonnablement envisagé que les distributeurs réaliseront des péréquations, en n'intégrant pas le prix du transport dans leurs prix de détail pour les produits de première nécessité, en particulier ceux pour lesquels le prix du transport est une composante importante du prix de détail ».

En revanche, ils devraient logiquement répercuter les frais de transport sur les prix de revente au détail de produits plus onéreux, pour lesquels la demande des consommateurs est moins sensible aux variations de prix et qui, en outre, seront comparativement plus faibles que sur les produits à moindre valeur ajoutée.

III. La position de la commission - Une mesure aux conséquences pour le moins contrastées qui plaident donc pour son abandon

A. Des effets contradictoires sur les prix

Si l'objectif du présent article est d'améliorer le pouvoir d'achat des Ultramarins, force est de constater que la mesure envisagée pourra avoir des effets contradictoires sur les prix à la vente en rayon : si les prix des produits les moins onéreux, et notamment des produits de première nécessité, dont les coûts de transport représentent une part plus élevée, pourraient bel et bien baisser, il n'en est pas de même pour les autres produits, que les distributeurs pourraient même envisager d'augmenter.

B. Le risque de renforcer les positions dominantes des gros distributeurs et de pénaliser la production locale

Mais la critique principale ds rapporteurs porte sur un second aspect, à savoir le risque de renforcement des positions dominantes des gros distributeurs : seuls les acteurs les plus importants seront en effet en mesure de tirer profit de la mesure en assurant une péréquation globale entre tous les produits qu'ils mettent en vente. Les petits commerces, déjà peu nombreux et fragilisés outre-mer, auront plus de mal à répercuter la mesure sur leurs prix de vente au détail. Plusieurs interlocuteurs, parmi lesquels la CPME, alertent sur la menace que le dispositif laisse planer sur le commerce de proximité, dont les difficultés outre-mer seront à l'évidence aggravées.

Au sein même des importateurs, de nouvelles inégalités, voire des distorsions de concurrence, pourraient apparaître, dans la mesure où tous ces acteurs économiques ne seront pas en mesure de répartir le coût des moindre recettes résultant de la baisse de certains prix en augmentant les prix d'autres produits. Les importateurs mono-produits auront, tout particulièrement, à faire face à cette problématique.

De manière corollaire à ces phénomènes, cette mesure pourrait avoir pour effet d'accroître la part des produits importés et de pénaliser la production locale, d'ores et déjà très insuffisante, puisque, comme il a été vu, le taux de couverture de la consommation locale par la production locale varie en effet entre 1 % et 10 % dans les territoires ultramarins contre environ 80 % dans l'Hexagone.

Le présent article, au nom de la lutte contre la vie chère, pourrait donc avoir pour effet paradoxal de donner plus de légitimité et donc de poids aux accusations portées contre les monopoles ou oligopoles de la distribution outre-mer. Les territoires ultramarins n'ont aucunement besoin d'accroître le sentiment de défiance envers ces acteurs économiques, déjà largement contestés, comme en témoignent les nombreux mouvements sociaux connus dans les dernières décennies au sein des différentes collectivités.

Lors de leur audition par les rapporteurs, les grands groupes de la distribution outre-mer ont eux-mêmes reconnu que l'exclusion du prix du transport du calcul du SRP pouvait être considéré comme « un cadeau » qui leur est fait et qu'il était possible qu'on le leur reproche. Ce cadeau empoisonné n'a pas donné l'impression de les satisfaire, ce que les rapporteurs comprennent aisément.

Pour l'ensemble des raisons évoquées ici, il est donc préférable de supprimer le présent article et de poursuivre la réflexion sur la réforme de l'aide au fret.

La commission a supprimé l'article.

Article 2

Réforme du bouclier qualité-prix (BQP)

Cet article vise à étendre le bouclier qualité-prix (BQP), dispositif de modération des prix de certains produits de consommation courante dans les collectivités ultramarines résultant d'un accord entre le représentant de l'État dans chacune d'elles et les organisations professionnelles du commerce de détail, en associant davantage d'acteurs institutionnels, économiques et associatifs à sa négociation, en ouvrant la possibilité d'y inclure des services et en instaurant un régime de sanctions administratives en cas de non-respect de ses stipulations.

Il explicite également un des objectifs du BQP, celui de réduire les écarts de prix avec la France hexagonale, impose la prise en compte d'impératifs de santé publique dans sa définition et permet sa modulation en faveur des magasins de petite taille.

La commission a adopté trois amendements, dont deux identiques pour rendre obligatoire la négociation annuelle d'un BQP portant sur les services, et un pour imposer que l'élaboration du BQP prenne en compte l'impératif de promotion de la production locale.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Le bouclier qualité-prix, principal outil de l'État pour lutter contre le phénomène de la vie chère au quotidien

A. Un mécanisme de négociation annuelle visant à geler le prix de produits de consommation courante

En réponse à l'échec de la réglementation des prix par l'État dans les collectivités ultramarines, autorisée par l'article 1er de la loi dite « Lodéom » du 27 mai 20094F4F4F5(*) mais jamais mise en oeuvre, plusieurs d'entre elles avaient par la suite engagé des initiatives locales pour obtenir, par la négociation, une modération du prix des produits de consommation courante. La loi dite « Lurel » du 20 novembre 20125F5F5F6(*) a institutionnalisé ce mécanisme et l'a généralisé à toutes les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna sous la forme du bouclier qualité-prix (BQP).

Figurant à l'article L. 410-5 du code de commerce, le BQP consiste en un « accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante ». Sur la base d'un avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), il est négocié annuellement par le préfet, dans chacune des collectivités précitées, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs - producteurs, grossistes ou importateurs, les entreprises de fret maritime et les transitaires, c'est-à-dire les intermédiaires chargés du bon acheminement des marchandises importées outre-mer. Son prix doit être affiché dans les commerces qui l'appliquent.

S'agissant d'un dispositif reposant sur la négociation, le code de commerce confie au préfet le soin, en l'absence d'accord dans un délai d'un mois après son engagement, d'arrêter le prix de la liste des produits constituant le BQP sur la base « des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ».

Le contrôle du respect de l'obligation d'affichage du prix du BQP est confié aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en vertu des pouvoirs d'enquête et de communication dont ils disposent.

Un décret du 26 décembre 20126F6F6F7(*) est venu préciser les conditions de négociation ainsi que le contenu et les modalités d'application de ces accords de modération tarifaire. Il a été récemment modifié7F7F7F8(*) et prévoit désormais que la négociation doit porter sur six points : la composition et le prix de la liste des produits concernés ; les catégories de commerces participants ; les efforts de modération des prix réalisés par chacun des acteurs économiques ; la lisibilité de l'affichage du prix du BQP ; les conditions de présentation et d'identification des produits en faisant partie ; la part de produits issus de la production locale. Il énonce maintenant un objectif de « modération du différentiel des prix » par rapport à la France hexagonale (article 2).

Il autorise par ailleurs la majoration du prix du BQP, dans la limite de 5 %, pour les petits commerces si l'accord le prévoit (article 3).

Ce décret rappelle également que les acteurs économiques parties à cet accord restent libres de déterminer la marque commerciale des produits qu'ils proposent à la vente au titre du BQP. La liste qui le constitue ne comprend qu'une description générique des caractéristiques des produits concernés, relevant toutefois de plusieurs catégories : marques nationales, marques de distributeur, premiers prix et produits locaux. Il fixe également comme obligation aux distributeurs de transmettre chaque mois aux services de l'État la liste des articles soumis au BQP qu'ils proposent ainsi que leur prix.

Par ailleurs, à la fin de l'année 2022, dans le cadre de la démarche de « l'Oudinot du pouvoir d'achat », le Gouvernement avait, dans un contexte conjoncturel de retour de l'inflation, cherché à obtenir des engagements supplémentaires de la part des acteurs économiques ultramarins dans le cadre de « BQP+ » enrichis de nouveaux produits ou faisant intervenir de nouvelles enseignes, à droit constant et de manière variable selon les territoires.

B. Un outil imparfait et mis en oeuvre inégalement selon les collectivités ultramarines

Treize ans après son adoption, force est de constater que le BQP a atteint ses limites. Ainsi, entre 2010 et 2022, les écarts de prix entre les collectivités ultramarines et la France hexagonale, tels que mesurés par l'Insee dans ses enquêtes de comparaison spatiale, n'ont pas diminué et se sont parfois même accrus.

Évolution de l'écart de prix entre

les outre-mer

et la France hexagonale entre 2010 et 2022

(en %)

Source : Insee, Isee, ISPF, Iedom

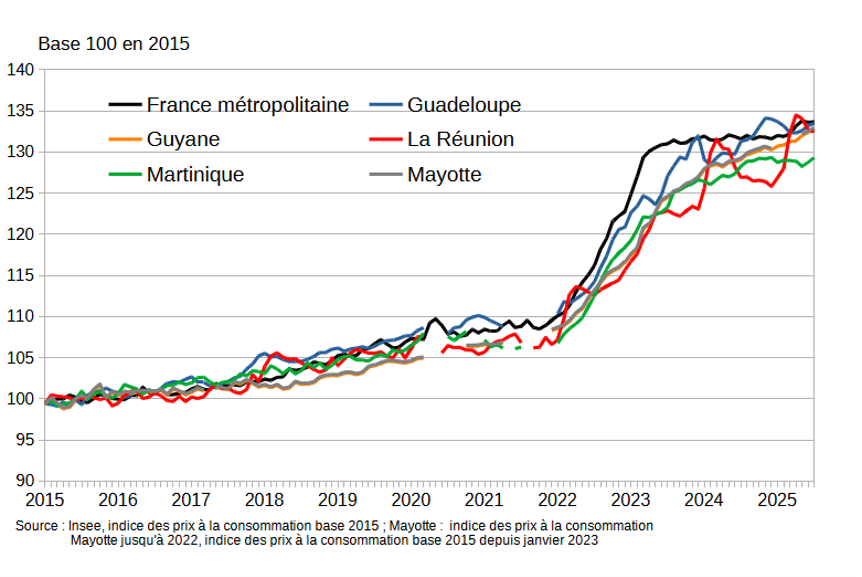

S'agissant des produits alimentaires, coeur de cible du BQP, les écarts sont plus importants : 41,8 % en Guadeloupe, 40,2 % en Martinique, 39,4 % en Guyane, 36,7 % à La Réunion ou encore 30,2 % à Mayotte8F8F8F9(*). Leurs prix ont connu une évolution assez similaire à celle constatée en France hexagonale.

Évolution comparée de l'indice des

prix à la consommation

des produits alimentaires depuis

2015

Par rapport à 2019, ils ont progressé de 26 % en France hexagonale contre 23 % en Martinique, 25 % en Guadeloupe, 26 % à La Réunion et 28 % en Guyane et à Mayotte.

Qui plus est, les auditions réalisées par les rapporteurs ont mis en lumière la grande hétérogénéité des BQP, qui ne couvrent pas les mêmes produits selon les territoires et sont mal identifiés par les consommateurs, tandis que certains distributeurs mettraient en avant des produits plus onéreux mais bénéficiant d'offres promotionnelles. De même, le bon déroulement des négociations dépendrait beaucoup de l'impulsion donnée par les autorités préfectorales et de l'implication de la société civile.

Ainsi, en Guyane, la dernière actualisation du BQP remonterait à 2022, alors qu'une périodicité annuelle est exigée par la loi.

À l'inverse, un élargissement du BQP est d'ores et déjà intervenu dans d'autres collectivités. À La Réunion, le BQP traditionnel comprend 175 produits, essentiellement alimentaires, dont 40 % d'origine locale, et une déclinaison dédiée aux produits de bricolage a été adoptée, à l'initiative de l'OPMR. En Martinique, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole du 16 octobre 2024 de lutte contre la vie chère, le nouveau BQP, entré en vigueur le 16 septembre 2025, a été étendu de 134 à 180 produits dans les hypermarchés, intégrant notamment des fournitures scolaires et davantage de produits d'hygiène, et est désormais complété, comme à La Réunion, d'un BQP bricolage.

Toutefois, des demandes d'élargissement du BQP, formulées par plusieurs OPMR, n'ont pas pu être satisfaites à cadre juridique constant. En dehors de quelques initiatives isolées, les services courants, comme l'entretien automobile ou la téléphonie, qui relèvent de la première nécessité dans les territoires ultramarins, n'y sont pas inclus.

De manière plus générale, ainsi que l'a souligné l'Insee auprès des rapporteurs, le champ du BQP est loin de couvrir l'ensemble des dépenses des ménages, même si pour les plus modestes d'entre eux (premier quintile) les dépenses alimentaires représentent une part proportionnellement plus importante que pour la population générale : entre 20 et 23 % en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, 35 % à Mayotte contre 18 % dans l'Hexagone et environ 16 % pour la moyenne des ménages. La part des dépenses de transports (entre 18 et 20 %) est, par exemple, plus importante dans les outre-mer qu'en France hexagonale (16 %).

II. Le dispositif envisagé - Une consolidation du BQP comme outil territorial de lutte contre la vie chère

Le présent article 2 procède à la refonte du cadre juridique du BQP, inscrit à l'article L. 410-5 du code de commerce, sans toutefois modifier son champ d'application géographique : celui-ci reste concentré sur les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. La Polynésie française et Saint-Barthélemy, régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumises à ces dispositions, mais ont pu mettre en place des mécanismes similaires, portant d'ailleurs le même nom en Nouvelle-Calédonie9F9F9F10(*).

Le mécanisme même du BQP, c'est-à-dire une négociation annuelle, à l'initiative du préfet, pour parvenir à un accord de modération du prix global d'une liste de produits, auparavant de « consommation courante » et désormais de « grande consommation »10F10F10F11(*), est inchangé. Des modifications sont toutefois apportées aux parties à cette négociation, qui incluent désormais directement, outre les organisations professionnelles du commerce de détail alimentaire, les principales entreprises de ce secteur, au même titre que leurs fournisseurs et les entreprises de fret maritime et les transitaires. Toutes les entreprises du commerce de détail alimentaire et leurs fournisseurs qui en feront la demande pourront aussi participer à la négociation.

Pilotée exclusivement par l'État, cette négociation ne faisait pas intervenir les collectivités territoriales concernées par chaque BQP. L'association du président de la collectivité exerçant les compétences de la région11F11F11F12(*) (conseils régionaux de Guadeloupe et La Réunion ; collectivités de Guyane, la Martinique et Mayotte), au premier rang desquelles figure le développement économique, est maintenant prévue, tout comme une plus grande transparence vis-à-vis de la société civile avec la possibilité d'inviter les associations de consommateurs agréées à assister à ces négociations.

Le rôle de l'OPMR évolue également : cantonné jusqu'à présent à un simple avis préalable, il lui revient désormais d'assister le préfet dans la négociation. L'élaboration de la liste des produits composant le BQP doit par ailleurs tenir compte des impératifs de santé publique, et ce afin d'encourager une alimentation saine, dans un contexte où la prévalence des maladies chroniques liées à l'alimentation est plus forte dans les collectivités ultramarines que dans l'Hexagone et les inégalités sociales en matière de nutrition y sont plus marquées.

Il est également proposé d'élever au niveau législatif plusieurs dispositions qui figurent aujourd'hui dans le décret relatif au BQP (cf. supra) : l'objectif de réduction de l'écart de prix des produits qui en font partie avec la France hexagonale et la possibilité de majorer, dans une limite de 5 %, les prix négociés dans les petits commerces.

Plusieurs facultés nouvelles, à la main du préfet et des négociateurs du BQP, sont également ouvertes. En premier lieu, la différenciation des produits et du prix global de celui-ci en fonction de la surface commerciale est inscrite dans la loi, alors qu'elle est déjà pratiquée en Martinique et en Guadeloupe. En second lieu, et de manière plus novatrice, l'article institue la possibilité de négocier un BQP dédié aux services, selon les mêmes modalités que le BQP traditionnel, sans toutefois préciser lesquels ou en restreindre le champ.

Le reste de l'article précise les modalités pratiques de formalisation et d'application du BQP dans les commerces, afin d'améliorer la publicité et la transparence à son sujet, et institue un régime de sanction à destination de ceux qui ne respecteraient pas leurs engagements, qui faisait jusqu'à présent défaut.

L'accord portant sur le BQP est homologué par arrêté préfectoral, tandis que les entreprises ne l'ayant pas signé doivent rendre cette information publique. Elles peuvent y adhérer ultérieurement si elles le souhaitent.

Le non-respect du BQP est sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximal de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par les services de la DGCCRF. Le fait pour un opérateur économique de ne pas indiquer publiquement qu'il ne participe pas au BQP est quant à lui passible d'une amende de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Enfin, en cas d'échec de la négociation sur le BQP dans un délai d'un mois après son engagement, le préfet conserve le pouvoir, comme dans la situation actuelle, d'arrêter unilatéralement le BQP - son contenu comme son prix global - qui s'appliquerait alors à l'ensemble du secteur d'activité concerné et non aux seules organisations et entreprises signataires d'un accord.

III. La position de la commission - Étendre le BQP pour lutter plus efficacement contre la vie chère

A. Remédier aux insuffisances actuelles du BQP

Signe des limites de la politique de lutte contre la vie chère menée par les gouvernements successifs ces dernières années, les ministres des outre-mer, de l'économie et des finances, de l'agriculture et du commerce ont été contraints de procéder, par une circulaire du 10 juillet 202512F12F12F13(*), à la remobilisation des services de l'État, appelant à l'élaboration d'un « plan de bataille complet et structurel qui s'attaque, méthodiquement, à tous les facteurs expliquant la cherté de la vie ». Surtout, ils ont ordonné aux préfets de faire de la lutte contre la vie chère « une priorité absolue de [leur] action », sous-entendant ainsi qu'elle ne l'était pas jusqu'à présent, comme l'illustre l'absence de BQP en Guyane depuis 2022.

La commission estime que le présent projet de loi ne peut être considéré comme la traduction de ce « plan de bataille » annoncé, dans la mesure où il ne s'attaque pas aux causes structurelles du phénomène de la vie chère. Néanmoins, il importe de moderniser et étendre les outils existants, malgré leurs insuffisances.

C'est la raison pour laquelle elle est favorable à la réforme du BQP présentée à cet article, dans la mesure où celui-ci a bien, selon la DGCCRF, permis depuis 2012 de faire baisser les prix des produits de consommation courante ou, en période inflationniste, de les stabiliser.

Certaines des limites dont il souffre relèvent du législateur et sont traitées par cet article. Il en va ainsi principalement de l'extension du BQP aux services, de l'élargissement de sa négociation à de nouveaux acteurs, de l'association de la région et des associations de consommateurs à celle-ci ou encore de l'instauration de sanctions en cas de non-respect de l'accord.

D'autres toutefois dépendent des comportements des acteurs économiques et administratifs locaux. Ainsi, il a été rapporté à la commission que la mise en oeuvre du BQP serait, dans certains territoires, affectée par la disponibilité et la qualité des produits proposés par les distributeurs, qui restent libres de choisir les marques commerciales offertes dans leurs magasins.

De plus, un étiquetage parfois insuffisant, voire défaillant, ne permettrait pas aux consommateurs de bénéficier de ce dispositif à sa pleine mesure. Quant à la conduite des négociations conduisant à l'accord de modération des prix constitutif du BQP, elle varie selon les préfectures concernées, certaines ayant développé une culture de travail avec leur OPMR, qui ont pu contribuer à l'élargissement des produits offerts (cas du BQP bricolage à La Réunion), tandis que d'autres ne semblent pas être particulièrement investies ou considérer qu'une actualisation annuelle du BQP soit impérative (cas de la Guyane). Une sensibilisation accrue des consommateurs est nécessaire, tout comme l'application, en cas d'échec éventuel des négociations, des dispositions donnant au préfet le pouvoir de fixer lui-même le BQP.

B. Améliorer encore l'efficacité du BQP

Tout en saluant cette réforme du BQP, la commission a souhaité, à l'initiative de ses rapporteurs, l'approfondir, tout en conservant le caractère volontaire de la participation des entreprises au dispositif en cas d'accord.

Elle a ainsi rendu obligatoire la négociation annuelle d'un BQP « services », au même titre que celui portant sur des produits de grande consommation, en estimant que rien ne justifiait un traitement différencié de ces deux catégories au regard des contraintes de la vie quotidienne que subissent les Ultramarins et des écarts de prix constatés avec l'Hexagone (amendements identiques COM-92 et COM-19 rect. bis).

Enfin, elle a adopté un amendement ( COM-79) imposant que l'établissement de la liste des produits composant le BQP prenne en compte non seulement des impératifs de santé publique, comme l'article 2 le prévoit déjà, mais aussi de promotion des produits locaux. Alors que ce projet de loi ne comporte aucune disposition portant sur le développement des filières économiques locales, pourtant indispensable afin de diminuer la dépendance des collectivités ultramarines aux importations, il apparaît nécessaire d'utiliser le levier du BQP pour soutenir les producteurs locaux, sur le modèle par exemple du « panier péi » mis en place à La Réunion, et éviter qu'il ne vienne aggraver ce déséquilibre.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3

Encadrement de la réglementation des prix des

produits

de première nécessité et pouvoir de saisine

des préfets

par les présidents des observatoires des prix, des

marges

et des revenus (OPMR) en cas de variations excessives des prix

Cet article vise à encadrer la réglementation des prix des produits de première nécessité et à permettre aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir les préfets en cas de variations excessives des prix, afin, le cas échéant, de réglementer les prix de vente de ces produits.

Si le renforcement du rôle des OPMR - à travers cette nouvelle compétence de leurs présidents - est bienvenu, ces derniers restent toutefois tributaires des moyens qui leur sont alloués et des informations recueillies. Par ailleurs, il est pertinent d'encadrer la réglementation des prix des produits de première nécessité.

La commission a adopté un amendement visant à élargir le pouvoir de saisine aux présidents des exécutifs locaux ainsi qu'un amendement rédactionnel pour améliorer la rigueur juridique de la modification de l'encadrement de la réglementation des prix outre-mer envisagée.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Le Gouvernement peut réglementer les prix de vente de certains produits outre-mer et les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) disposent de moyens limités

A. La possibilité de réglementer outre-mer les prix de vente de certains produits

Aux termes de l'article L. 410-4 du code de commerce, introduit par l'article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Pour mémoire, le même article 15 de la loi du 20 novembre 2012 précitée a créé l'article L. 410-5 du code de commerce, qui permet aux préfets, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) territorialement compétent, de négocier chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix d'une liste de produits de consommation courante13F13F13F14(*).

B. Le rôle des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR)

Dans chaque collectivité d'outre-mer de l'article 73 et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, le code de commerce14F14F14F15(*) prévoit, à la suite de l'article 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, qu'un observatoire analyse « le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution »15F15F15F16(*). L'idée de la création de tels observatoires remonte aux années 1970 mais la création du premier observatoire n'a eu lieu qu'en 1996 par le ministre chargé de l'outre-mer dans le cadre du débat sur la sur-rémunération des fonctionnaires.

Les missions et le champ d'intervention des OPMR sont codifiés dans le code de commerce et dans le code de la consommation16F16F16F17(*). Outre l'analyse des prix, des marges et des revenus et la formulation d'avis évoquées, ils rendent un avis public dans le cadre du dispositif « bouclier qualité-prix » (BQP) en amont de l'ouverture des négociations, leurs présidents peuvent saisir l'Autorité de la concurrence (ADLC) et, s'agissant de sociétés ne procédant pas au dépôt de leurs comptes, demander au président du tribunal de commerce de les enjoindre de le faire sous astreinte.

Il existe un OPMR commun à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane, ainsi qu'un OPMR pour chacun des territoires suivants : La Réunion, Mayotte, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut remarquer que cet OPMR des Antilles et de la Guyane devrait prochainement se décliner dans chacun des territoires couverts, ce qui n'était pas encore le cas à l'heure de l'examen du présent rapport en octobre 2025, alors que ce mode d'organisation par territoire était appelé par les décrets n° 2025-720 et n° 2025-721 du 29 juillet 202517F17F17F18(*), codifiés aux articles D. 910-1 B, E et I du code de commerce. Désormais, seules les fonctions de président des observatoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pourront être exercées par la même personne.

C. Une organisation spécifique des OPMR reposant sur des moyens très limités, dont dérivent peu d'initiatives

Les OPMR ont une gouvernance ad hoc à la fois politique (députés, sénateurs, représentants des COM), administrative (représentants des services de l'État), économique (syndicats d'employeurs et d'employés, conseil économique et social régional, chambres consulaires) mais aussi technique (personnalités qualifiées) et associative (associations de consommateurs). Ils sont surtout présidés par un magistrat de la chambre régionale des comptes18F18F18F19(*), ce qui est gage d'indépendance, malgré un rattachement fonctionnel des OPMR aux préfectures qui en assurent le secrétariat technique.

Les moyens des OPMR reposent donc en pratique largement sur le choix discrétionnaire des préfectures d'allouer des moyens aux présidents d'OPMR. Dans les faits, les OPMR disposent de très peu de moyens19F19F19F20(*), leurs présidents déplorent régulièrement la faible participation aux réunions ainsi que leur accès lacunaire aux données nécessaires pour exercer leurs missions, notamment concernant les prix et les marges20F20F20F21(*), et plus particulièrement les marges des acteurs de la grande distribution (fortement concentrés), y compris pour ce que l'on appelle les « marges arrière » c'est-à-dire les avantages ou services commerciaux (ristournes, placement en tête de gondole, etc.) que le distributeur vend à son fournisseur et qui sont payés par ce dernier, contribuant à renchérir le coût total du produit sans pour autant mettre le fournisseur à l'abri de tentatives de sur-facturations21F21F21F22(*).

À titre d'illustration, l'OPMR commun à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane, dispose d'un budget d'environ 50 000 euros selon son président, qui a précisé n'être pas associé au dialogue de gestion concernant ce budget et ne pas avoir toujours connaissance du montant attribué et de son utilisation. Cette somme résulte de la mise à disposition de moyens par le préfet de chaque territoire pour financer l'activité : « dans les faits, le préfet décide et gère le budget de l'OPMR ». La préfecture de Guadeloupe a ainsi mis un agent à disposition de l'OPMR pour assurer le secrétariat.

Les OPMR disposent d'ores et déjà d'un pouvoir de saisine de l'Autorité de la concurrence, or cette faculté n'a été utilisée qu'à deux reprises, en 2022, par le seul OPMR de La Réunion sur le fondement des articles L. 462-1 (saisine pour avis) et L. 462-5 (saisine contentieuse) du code de commerce.

En vue de contribuer à résoudre le problème d'absence de dépôt des comptes par les sociétés, les présidents des OPMR se sont vu offrir la possibilité de demander au président du tribunal de commerce d'adresser aux dirigeants de société ne procédant pas au dépôt des comptes une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. L'article 2 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a ainsi modifié l'article L. 611-2 du code de commerce afin de prévoir cette faculté. Malheureusement, cette dernière n'est pas utilisée, ce qui illustre une fois de plus la faiblesse des moyens dont disposent les OPMR, que ce soit pour analyser les prix, les revenus, les marges ou les comptes des entreprises.

II. Le dispositif envisagé - Permettre aux présidents des OPMR de saisir les préfets en cas de variations excessives des prix

A. Une nouvelle faculté offerte aux présidents des OPMR

Le présent article vise à permettre aux présidents des OPMR de pouvoir saisir les préfets de leurs territoires en cas de variations excessives des prix, et ce en vue de réglementer les prix de vente des produits vus au I du présent commentaire. En réponse, le préfet concerné fournira dans des conditions qui seront précisées par décret, une analyse de la situation. La notion de « variation excessive de prix » apparait déjà à l'article L. 410-2 du code de commerce et se rapproche d'une notion issue du droit des pratiques anticoncurrentielles : celle des « prix excessifs », pour lesquels le caractère excessif s'apprécie au regard soit des coûts, soit des prix pratiqués pour des produits ou services proches. Ainsi, comme l'a fait valoir la DGOM aux rapporteurs en se fondant sur les travaux de l'Autorité de la concurrence, une pratique de prix manifestement élevée peut être établie s'il existe une disproportion manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant (appréciée notamment via les coûts supportés et les capitaux engagés, ce qui revient à examiner les marges et la rentabilité), sans que cela ne soit justifié économiquement22F22F22F23(*).

B. Une précision apportée aux conditions dans lesquelles peut intervenir la réglementation des prix outre-mer

Le présent article apporte, de plus, une précision quant aux conditions dans lesquelles peut intervenir la réglementation des prix outre-mer : il s'agirait des seuls cas de « circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs ».

III. La position de la commission - Un dispositif pertinent qui restera à traduire dans les faits

A. Une compétence bienvenue pour les présidents des OPMR, qui restent toutefois tributaire des moyens qui leur sont alloués et des informations recueillies

Si le fait de permettre aux présidents des OPMR de pouvoir saisir les préfets en cas de variations excessives des prix constitue une avancée louable, ces mêmes présidents continueront de faire face à la problématique de leurs moyens très limités.

De manière générale, toute extension des missions des OPMR et de leurs présidents doit être reliée à la question de leurs moyens budgétaires et humains. C'est pourquoi une discussion en loi de finances sur les moyens de ces observatoires doit se tenir alors qu'ils peinent à exercer les missions qui leur sont confiées.

En lien avec les moyens alloués aux OPMR se pose la question des informations recueillies : l'OPMR des Antilles et de la Guyane a précisé dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs qu'il ne dispose pas d'outils de mesure des variations de prix. Ces variations sont en effet constatées par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), qui aujourd'hui ne les communiquent ni au président de l'OPMR ni à l'OPMR. Une transmission de ces informations sera indispensable pour que le présent article puisse avoir des effets réels sur les compétences des présidents des OPMR.

B. Ce nouveau pouvoir de saisine devrait être élargi aux présidents des exécutifs locaux

Dans la continuité de l'article 9 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer du droit des outre-mer23F23F23F24(*) déposé au Sénat le 28 novembre 2024 à l'initiative de votre rapporteur Micheline Jacques et de plusieurs de ses collègues, membres de la délégation sénatoriale aux outre-mer, il convient d'étendre aux présidents des exécutifs locaux la faculté de saisir le représentant de l'État en cas de variation excessive des prix. Deux amendements identiques COM-29 rect et COM-82, ce dernier des rapporteurs, ont été adoptés à cette fin.

C. L'encadrement utile de la réglementation des prix outre-mer

Il peut être observé qu'en vue de pallier les handicaps structurels des économies ultramarines, le Gouvernement peut déroger au principe de libre fixation des prix dans des circonstances particulières, limitativement énumérées : les prix des marchés de gros24F24F24F25(*) , les prix des carburants et du gaz25F25F25F26(*), enfin, les prix des produits de dégagement26F26F26F27(*), analysés au commentaire de l'article 13 du présent rapport.

Le fait de préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir la réglementation des prix outre-mer apparait pertinent aux yeux des rapporteurs. Toutefois le fait de mentionner les cas « de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs » n'est pas juridiquement optimal, c'est pourquoi il vaudrait mieux écrire de « circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs du fait de la situation économique locale ». Un amendement rédactionnel COM-81 a été adopté en ce sens.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

CHAPITRE II

Réduction des coûts d'acheminement et

logistiques

Article 4

Développer le e-commerce, soutenir

les territoires :

l'expérimentation du E-Hub ultramarin

Cet article vise à créer sous forme expérimentale un E-Hub logistique en Martinique pour y développer le commerce électronique, dans le but de faire baisser les prix pour les consommateurs et de favoriser les exportations des producteurs martiniquais.

La commission a adopté cet article modifié par trois amendements de ses rapporteurs visant à :

- préciser que les entreprises locales bénéficient en priorité du E-Hub, tant pour leurs activités à l'importation que pour celles à l'exportation ;

- prévoir que les entreprises qui utilisent le E-Hub doivent respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale définis par décret ;

- prévoir que deux ans après la promulgation de la loi, les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à l'exception de la Martinique, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent demander à l'État la mise en place d'un E-Hub à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat sous forme de concession.

I. La situation actuelle - Le commerce électronique est peu développé dans les territoires ultramarins, et singulièrement en Martinique

A. Le e-commerce est nettement moins développé dans les territoires ultramarins qu'en France métropolitaine

En 2024, le commerce en ligne (e-commerce) en France métropolitaine représentait environ 11 % du commerce de détail, avec un chiffre d'affaires de 175,3 milliards d'euros, en hausse de 9,6 % par rapport à 2023, et 2,6 milliards de transactions. 31 % des équipements électroniques grand public, 25 % des produits électroménagers et 23 % de l'habillement sont ainsi achetés en ligne. Si le premier site de e-commerce en France reste le site américain Amazon, plusieurs entreprises françaises telles que Le Bon Coin, E. Leclerc ou Carrefour disposent de positions très solides, tandis que les sites chinois Temu et Shein ont connu une croissance fulgurante au cours des deux dernières années.

Si la part du e-commerce tend aussi à augmenter dans les territoires ultramarins, celle-ci représente aujourd'hui moins de 5 % des flux de marchandises alors que 76,2 % de la population y utilise Internet quotidiennement.

Ce retard paraît avant tout s'expliquer par les spécificités des marchés locaux et par l'importance des coûts logistiques liés aux caractéristiques géographiques de ces territoires.

B. Un phénomène de carence de l'initiative privée en matière de e-commerce particulièrement marqué en Martinique

Le développement du e-commerce paraît singulièrement entravé en Martinique par des difficultés structurelles qui le rendent peu attractif pour les investisseurs, engendrant une forme de carence de l'initiative privée.

En premier lieu, le fait que le marché local soit relativement restreint et fragmenté limite les économies d'échelle indispensables pour rentabiliser les infrastructures coûteuses nécessaires au développement du e-commerce, qu'il s'agisse des plateformes, d'entrepôts ou des systèmes d'information.

En outre, la Martinique pâtit des coûts logistiques élevés liés à l'insularité et à la desserte du dernier kilomètre, des contraintes douanières et administratives qui alourdissent les procédures d'importation, ainsi que d'une visibilité insuffisante sur la demande locale en l'absence de données fiables (fréquence d'achat, panier moyen, saisonnalité).

Enfin, des facteurs tels qu'une confiance insuffisante dans la livraison à domicile et la concurrence des circuits informels contribuent à accroître le risque perçu par les opérateurs privés et à retarder leur engagement.

L'ensemble de ces freins au développement du e-commerce privent ainsi les Martiniquais de la possibilité d'avoir autant recours que les habitants de métropole à ce type d'achats et diminuent l'intensité concurrentielle en Martinique, ce qui est de nature à peser sur les prix et à contribuer dans une certaine mesure au phénomène de la vie chère.

II. Le dispositif envisagé - La création à titre expérimental pour cinq ans d'un E-Hub en Martinique

Le premier alinéa de l'article 4 du projet de loi dispose qu'il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat.

Son second alinéa prévoit qu'au terme de l'expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Lors de son audition par les rapporteurs, la direction générale des entreprises (DGE), qui porte ce projet, a beaucoup insisté sur le fait que l'opérateur qui sera chargé d'assurer ce service public de gestion logistique ne jouera pas le rôle d'une centrale d'achat et n'aura pas vocation à acquérir lui-même des produits.

Son rôle sera d'assurer la gestion complète des opérations logistiques, c'est-à-dire de proposer aux entreprises qui procéderont à l'achat ou à l'expédition de produits et qui auront recours à ses services :

- la gestion du stockage sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de stocks d'urgence, de stocks tampon, de stocks de régulation ou de stocks de long terme ;

- la préparation des commandes ;

- la gestion des retours ;

- la livraison finale, aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels ;

- l'expédition vers l'Hexagone ou vers d'autres territoires.

Cette offre de service a pour objectif de permettre aux entreprises martiniquaises, et en particulier les TPE et les PME, de commander ou d'expédier des volumes importants de produits pour lesquels aucune gestion logistique n'était jusqu'ici disponible, ce qui permettrait de créer de nouveaux flux commerciaux.

Le choix d'avoir recours à une expérimentation vise à pouvoir mettre fin à ce service public de gestion logistique si celui-ci devait ne pas atteindre les objectifs qui lui sont assignés ou rencontrer des difficultés financières obérant sa viabilité. Si celle-ci est un succès, elle pourrait a contrario être pérennisée voire étendue à d'autres territoires ultramarins.

La durée de cinq ans est justifiée par la nécessité - compréhensible - d'amortir les investissements en logistique et en systèmes d'information nécessaires à la mise en place de ce E-Hub. Cette durée paraît également nécessaire pour produire des enseignements exploitables et permettre une évolution durable des comportements d'achats des entreprises et des consommateurs martiniquais.

Selon la DGE, le choix de la Martinique pour l'implantation du projet E-Hub repose sur plusieurs facteurs spécifiques. Tout d'abord, la Martinique s'est montrée volontaire et impliquée, avec en particulier un avis favorable de la collectivité territoriale de Martinique (CTM), ce qui a permis de recueillir des informations précises et d'engager un dialogue constructif avec les acteurs locaux du commerce en ligne.

Le choix de la Martinique a également été guidé par plusieurs critères :

- un bassin démographique favorable, permettant de tester l'initiative sur un marché représentatif et suffisamment significatif ;

- une appétence et un dynamisme des acteurs locaux, qui montrent une forte volonté de développer le commerce en ligne et l'innovation logistique.

- la lutte contre la double insularité du territoire. En effet, à la fois insulaire et archipélagique, la Martinique est caractérisée par une double insularité, ce qui constitue une exception au sein des départements français. Le E-Hub pourrait contribuer à y renforcer la cohésion économique interne, à fluidifier les circuits logistiques inter-îles et à améliorer l'accès des petites entreprises locales au commerce en ligne.

La DGE a reconnu que d'autres territoires ultramarins, et en particulier la Guadeloupe avaient fait part de leur intérêt pour ce type d'expérimentation, mais à ce stade, le projet reste une initiative pilote concentrée sur la Martinique. L'objectif est de tirer des enseignements exploitables avant d'envisager une extension à d'autres territoires.

Enfin, la DGE a précisé lors de son audition que le contrat qui serait conclu avec l'opérateur chargé du E-Hub serait un contrat de concession de service public, c'est-à-dire un contrat administratif par lequel une personne morale de droit public (en l'occurrence l'État) confie la gestion d'un service public à un opérateur économique, ici privé.

Ce dispositif aura par conséquent pour effet de transférer l'ensemble des charges, coûts et risques liés à l'exploitation du service public au concessionnaire. Ainsi, la rémunération du concessionnaire dépendra des résultats de l'exploitation du service.

III. La position de la commission - Une expérimentation qui mérite d'être lancée, en précisant que les entreprises locales seront les utilisatrices prioritaires du E-Hub et que l'ensemble des entreprises utilisatrices devront respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale

A. Les bénéfices espérés du E-Hub dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Martinique

Interrogée sur ce point, la direction générale des entreprises (DGE) a indiqué aux rapporteurs que les grandes familles de produits qui pourraient faire l'objet d'une gestion logistique par le E-Hub n'ont pas encore été formellement classifiées.

Mais l'objectif est bien d'améliorer la disponibilité et la rapidité de livraison des produits les plus demandés par les Martiniquais sur les plateformes de commerce en ligne, en tenant compte des besoins et des priorités des entreprises et des consommateurs locaux. Il s'agirait ainsi des pièces détachées automobiles ou des produits électroménagers et électroniques.

Du point de vue économique, le E-Hub s'adresse en priorité aux commerçants de proximité qui souhaiteraient bénéficier d'un nouveau canal de distribution à des prix plus attractifs. Il leur permettra notamment de réduire leurs coûts logistiques en réalisant des achats groupés et de mutualiser l'espace de stockage afin de faire baisser les prix liés à l'importation (donc le prix final pour le consommateur).

Ce faisant, l'amélioration de l'offre en e-commerce devrait bénéficier à moyen terme à la demande locale (hausse de la consommation) et potentiellement renforcer l'activité du port en augmentant les volumes de fret maritime vers le E-Hub.

L'émergence d'une nouvelle alternative d'approvisionnement devrait également permettre, selon ses promoteurs, de renforcer la concurrence et de lutter contre des situations oligopolistiques susceptibles de bénéficier à de grands groupes de la distribution qui tendent à appliquer des tarifs élevés aux commerçants locaux devant s'approvisionner chez eux.

La mise en place de ce E-Hub devrait en outre représenter un atout pour les entreprises locales (transporteurs, logisticiens, start-ups numériques, e-commerçants...) qui devraient grâce à lui bénéficier de nouveaux débouchés facilitant leurs activités d'exportation de leurs marchandises à l'extérieur de la Martinique et d'une modernisation des procédés contribuant à la croissance de leurs chiffres d'affaires.

Enfin, la réhabilitation d'une friche contribuera à l'attractivité du territoire martiniquais et la montée en gamme de ses infrastructures logistiques.

|

Effets pour les acteurs locaux |

Effets pour les consommateurs |

Effets pour les territoires |

|

Augmentation du chiffre d'affaires des e-commerçants |

Baisse des prix finaux |

Création d'emplois locaux |

|

Réduction des coûts logistiques et amélioration de la chaîne opérationnelle |

Amélioration de la qualité de service et de l'exercice des certains droits (service après-vente, droit de rétractation) |

Attractivité territoriale |

|

Accès facilité à une logistique moderne |

Accès à une offre diversifiée |

Digitalisation des acteurs locaux |

Afin de conforter cette orientation du projet, la commission a adopté un amendement COM-87 des rapporteurs qui précise que les entreprises établies en Martinique bénéficient en priorité du E-Hub, tant pour leurs activités à l'importation que pour celles à l'exportation.

Interrogée sur le risque que les acteurs chinois ou américains du e-commerce ne soient les premiers bénéficiaires de la mise en place de ce E-Hub, la DGE a indiqué aux rapporteurs qu'elle avait bien identifié ce danger potentiel, mais qu'il n'était pas possible de limiter l'accès au E-Hub sur des critères d'origines des entreprises.

Toutefois, elle leur a garanti que l'utilisation du dispositif serait réglementée par un cahier des charges prévoyant des clauses, notamment en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui devraient décourager des acteurs moins disant d'un point de vue social ou environnemental de recourir à ce dispositif.

Désireux de s'assurer qu'il en sera bien ainsi, la commission a adopté un amendement COM-88 des rapporteurs qui prévoit que les entreprises qui utilisent le E-Hub doivent respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale définis par décret.

Enfin la commission a adopté un amendement COM-90 qui propose que les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à l'exception de la Martinique, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna puissent demander à leur tour à l'État la mise en place d'un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat sous forme de concession, deux ans après la promulgation de la présente loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer.

Comme indiqué supra, la création d'un E-Hub logistique est susceptible d'intéresser d'autres collectivités territoriales ultramarines dont les caractéristiques économiques sont voisines de celles de la Martinique. La Guadeloupe, en particulier, a déjà fait part de son intérêt pour le dispositif.

Si le fait de mettre en place dans un premier temps une expérimentation dans une seule collectivité territoriale paraît raisonnable, il convient de prévoir dès à présent que d'autres collectivités pourront également bénéficier d'un E-Hub si elles en font la demande à l'État.

Ce délai de deux ans apparaît comme le délai minimal permettant d'avoir un premier retour d'expérience sur le fonctionnement du E-Hub martiniquais.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5

Péréquation des frais d'approche

Cet article habilite le Gouvernement à mettre en place par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, un mécanisme de péréquation des frais d'approche visant à réduire ces derniers pour les produits de première nécessité.

Au vu de l'imprécision du mécanisme envisagé et des nombreuses questions juridiques que celui-ci soulève, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article, à charge pour le Gouvernement de présenter les contours envisagés de cette péréquation en séance publique.

La commission a supprimé cet article.

I. La situation actuelle - Les frais d'approche sont un des facteurs déterminants et bien identifiés du phénomène de la vie chère dans les outre-mer

L'insularité et l'éloignement des collectivités ultramarines, auxquels s'ajoutent une forte dépendance aux importations depuis l'Hexagone, qui fait obstacle à leur intégration à leur environnement économique régional, et une taille limitée des marchés domestiques contribuent de manière décisive aux écarts de prix constatés entre les outre-mer et l'Hexagone et qui sont constitutifs du phénomène de la vie chère. Ces écarts s'élevaient en 2022, selon l'Insee et pour les seuls produits alimentaires, à 41,8 % pour la Guadeloupe, 40,2 % pour la Martinique, 39,4 % pour la Guyane, 36,7 % pour La Réunion et 30,2 % pour Mayotte.

Une cause majeure de ces écarts est la chaîne de valeur qui se forme tout au long du processus d'importation des produits de consommation, qui peut comprendre jusqu'à 15 étapes et constitue les frais d'approche, que les distributeurs répercutent sur les consommateurs finaux. Ces surcoûts incluent notamment les coûts du transport, de stockage, de logistique, et de conditionnement et de distribution des marchandises.

En 2019, dans son avis concernant le fonctionnement de la concurrence en outre-mer27F27F27F28(*), l'Autorité de la concurrence estimait que ces frais d'approche, représentant jusqu'à 40 postes comptables pour certaines entreprises et en incluant l'octroi de mer, représentaient 16 % des coûts totaux des distributeurs et grossistes ultramarins. Qui plus est, elle soulignait que l'impact de ces frais était bien plus important sur le prix des produits à faible valeur ajoutée que sur celui des produits à plus forte valeur ajoutée, et ce à volume comparable, car le coût du transport maritime dépend du volume et non de la valeur des biens transportés.

Plus récemment, une étude de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique sur la formation des prix en Martinique28F28F28F29(*) a quant à elle estimé les frais d'approche, hors octroi de mer, à 7 % du prix de vente des produits de consommation courante. En y ajoutant la marge commerciale des intermédiaires et prestataires concernés ainsi que les frais d'approche portant sur les consommations intermédiaires des opérateurs économiques martiniquais eux-mêmes, elle conclut que les frais d'approche représentent en Martinique 15,7 % du prix de vente au consommateur, soit les deux tiers de l'écart de prix existant à la date de l'étude entre ce territoire et l'Hexagone pour les produits de consommation courante (23,5 %).

Cette étude émet également l'hypothèse qu'une péréquation des frais d'approche entre produits à faible et forte valeur ajoutée permettrait de réduire de 7 % le prix des produits de première nécessité.

Le protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère conclu en Martinique le 16 octobre 2024 s'inspire de cette idée en indiquant, à son point 12, que l'État « contribuera à la mise en place d'un mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d'approche [...] pour les 69 familles de produits citées au point 10 », c'est-à-dire les produits de grande consommation que la collectivité territoriale de Martinique a exemptés d'octroi de mer et sur lesquels l'État a appliqué une TVA à taux nul. Ce protocole prévoit dans ce cadre la mise à contribution des compagnies maritimes, en premier lieu la CMA-CGM, et marque l'engagement de l'État à accompagner ce mécanisme et à en identifier des « sources de financement » supplémentaires, le cas échéant par une participation financière directe.

II. Le dispositif envisagé - La création d'un mécanisme complexe et aux contours encore incertains pour faire diminuer les frais d'approche sur les produits de première nécessité

Dans ce contexte, le présent article 5 habilite le Gouvernement à instituer par ordonnance, conformément à l'article 38 de la Constitution, un mécanisme de « péréquation des frais d'approche ».

Cette habilitation définit le but poursuivi par ce dispositif et son champ d'application géographique : il s'agit de réduire les frais d'approche pesant sur les produits de première nécessité dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution - Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte - ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Son financement par un « prélèvement spécifique », dont ni le taux, ni l'assiette, ni les redevables ne sont précisés, est également mentionné.

Elle apporte également une définition des frais d'approche qui seraient pris en compte. Ils seraient constitués de « l'ensemble des frais de logistique et d'acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs » établis dans les collectivités ultramarines, excluant ainsi de son champ l'octroi de mer et toute autre taxe, contrairement à la définition des frais d'approche retenue par l'Autorité de la concurrence dans son avis de 2019.

Cet article fixe enfin la durée de l'habilitation conférée au Gouvernement pour adopter l'ordonnance instituant ce mécanisme de péréquation des frais d'approche à un an à compter de la publication de la loi. Un projet de loi de ratification devra quant à lui être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de cette date.

III. La position de la commission - Un dispositif inabouti qui mérite d'être précisé par le Gouvernement au moment de l'examen du projet de loi en séance publique

Le dispositif proposé au présent article, soulève, pour la commission, de profondes interrogations, sur le fond comme sur la forme. Si l'objectif poursuivi est évidemment louable, les frais d'approche constituant l'un des principaux facteurs de la vie chère en outre-mer, le flou qui persiste sur les modalités concrètes d'application du dispositif à la date d'examen du projet de loi appelle de sérieuses réserves.

Traduisant l'un des engagements pris dans le cadre du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère conclu le 16 octobre 2024 en Martinique, la péréquation des frais d'approche au profit des produits de première nécessité, qui verraient leur prix baisser, a vocation à être neutre économiquement : elle serait compensée par une hausse tarifaire sur les produits à plus forte valeur ajoutée.

La mise en oeuvre de ce principe semble toutefois se heurter à des obstacles juridiques importants. L'étude d'impact annexée au projet de loi souligne que sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne n'est pas garantie, au regard notamment de l'interdiction des aides d'État29F29F29F30(*), des droits de douane à l'importation entre États membres30F30F30F31(*) et des restrictions quantitatives à l'importation31F31F31F32(*) par celui-ci.

Pour parvenir à surmonter ces obstacles, le Gouvernement a confié au Conseil général de l'économie une mission dont l'objectif est de déterminer le mécanisme le mieux à même de satisfaire à ces exigences conventionnelles, tout en atteignant le but recherché. La commission regrette que ses conclusions ne soient pas connues à la date d'examen du projet de loi.

Le Conseil d'État avait lui-même souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur « les difficultés pratiques et juridiques que la mise en oeuvre d'un tel dispositif [de péréquation des frais d'approche] occasionnera nécessairement ». La création d'un prélèvement spécifique, autorisée par l'habilitation et envisagée par le Gouvernement, reste particulièrement vague, sans que les personnes qui y seraient assujetties ou son montant ne soient évoqués. De même, la commission estime qu'il conviendrait d'obtenir davantage de précisions sur l'étendue de la solidarité entre catégories de produits, qui sous-tend la péréquation, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.

De manière plus générale, ainsi que l'a mis en avant auprès des rapporteurs M. Ivan Odonnat, président de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom) et directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer (Ieom), le présent article n'apporte pas une réponse structurelle aux vulnérabilités des économies ultramarines mais entretient leur dépendance aux importations, ne favorisant pas l'émergence de producteurs locaux.

Sur la forme enfin, la commission renouvelle sa réserve de principe vis-à-vis des habilitations à légiférer par ordonnance, qui constituent un dessaisissement par le Parlement de son pouvoir législatif. Si elles se justifient parfaitement dans certains domaines, comme l'amélioration de l'accessibilité du droit et la codification, elles ne sauraient constituer un moyen pour le Gouvernement de gagner du temps et le dispenser de soumettre à la représentation nationale un dispositif juridique complexe faute d'avoir réussi à l'élaborer.

Au vu de ces considérations, la commission a adopté un amendement ( COM-84) de suppression de cet article. Il appartiendra au Gouvernement d'apporter des précisions sur le mécanisme de péréquation des frais d'approche d'ici à l'examen du projet de loi en séance publique et de le soumettre par amendement au vote du Sénat.

La commission a supprimé cet article.

TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE

SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX

CONSENTIS

AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS

Article 6

Obligation

pour les distributeurs de transmission de données économiques aux

services de la concurrence, de la consommation

et de la répression

des fraudes

Cet article vise à obliger les acteurs de la grande distribution présents dans les territoires ultramarins, pour leurs magasins de plus de 400 m², à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation.

Cette mesure de transparence va dans le bon sens alors que les prix des produits vendus outre-mer sont à la fois élevés et opaques, et que la DGCCRF ne dispose pas de telles informations, n'ayant le pouvoir d'exiger la communication d'informations économiques et comptables uniquement dans le cadre de la recherche et de la constatation d'un manquement ou d'une infraction. Elle conduira à une plus grande efficacité des politiques de réglementation des prix en facilitant la connaissance des variations et des écarts de prix pour les produits de grande consommation. Elle facilitera également un paramétrage adapté des prix réglementés si une telle mesure devait être mise en place. En outre, elle ne représentera pas une nouvelle charge de travail pour les entreprises puisque des informations similaires sont d'ores et déjà transmises à l'Insee.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Des prix élevés et opaques alors que les données économiques sont transmises à l'Insee et protégées par le secret statistique

A. Des prix élevés et opaques outre-mer

Dans les outre-mer, la vie chère se caractérise par des prix élevés dans la vente au détail, en particulier dans l'alimentaire, mais aussi par un manque de transparence dans le mode de fixation de ces prix. De même, les marges des différents opérateurs économiques restent opaques. En face de cette opacité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), tout comme l'Autorité de la concurrence, mobilisent des pouvoirs d'enquête afin d'identifier d'éventuelles situations de rente ou de marges excessives au niveau des entreprises. Elles ont en revanche des difficultés, en dépit de leurs pouvoirs, à suivre les évolutions de prix de détail des produits de grande consommation.

B. Un droit de communication de la DGCCRF qui ne peut s'exercer que dans la perspective de la recherche d'un manquement ou d'une infraction

En effet, dans le cadre de leur habilitation à constater et relever des infractions pénales et des manquements administratifs, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'ils soient affectés dans les collectivités ultramarines au sein des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population (DCSTEP) à Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la direction générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP) en Guyane. Ces agents peuvent ainsi exiger des entreprises contrôlées, en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés par l'article L. 450-3 du code de commerce, « la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ».

Leurs prérogatives sont en pratique limitées puisqu'elles ne peuvent s'exercer que dans le cadre de la recherche et de la constatation d'un manquement ou d'une infraction. Or un tel encadrement exclut tous les travaux à caractère général visant à améliorer la connaissance des marchés et l'accès à l'ensemble des données pertinentes concernant la formation des prix. Des travaux de ce type seraient pourtant très utiles à la préparation et à la mise en oeuvre de politiques publiques pertinentes dans les outre-mer, à l'instar - le cas échéant - de mesures de régulation tarifaire.

C. Des données économiques transmises à l'Insee et protégées par le secret statistique

En l'état actuel du droit, seule l'Insee est aujourd'hui en mesure d'obtenir régulièrement de la part des entreprises des données sur les prix et les quantités vendues des produits de grande consommation. La DGCCRF ne peut pas obtenir ou utiliser ces informations collectées par l'Insee, ou l'intermédiaire qu'elle a désigné, car elles sont couvertes par le secret statistique et, par conséquent, ne peuvent pas être transmises à un tiers32F32F32F33(*). Le secret statistique est même opposable à toute réquisition judiciaire ou émanant d'autorités administratives, y compris dans le cadre d'enquêtes.

De ce fait, les données économiques du secteur de la grande distribution en outre-mer sont connues des seuls services de l'Insee, mais à des fins exclusivement statistiques, et elles ne peuvent être en aucun cas communiquées aux autres administrations à des fins de contrôle ou de régulation.

II. Le dispositif envisagé - La création d'une nouvelle obligation pour les distributeurs de transmettre des données économiques aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

A. La transmission obligatoire de données économiques par les distributeurs

Le présent article vise à obliger les acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins33F33F33F34(*), pour leurs magasins de plus de 400 m² à dominante alimentaire34F34F34F35(*), à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation. Les données seront donc concrètement traitées par la DGCCRF.

Il s'agit d'accroître la transparence des pratiques des acteurs économiques ultramarins, afin d'améliorer la connaissance des marchés et en particulier celle du secteur de la grande distribution. Ces informations permettront en effet d'enrichir la connaissance des marchés économiques dans les territoires ultramarins par une communication des prix au détail et des quantités vendues par les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire de produits de grande consommation. Les conditions de transmission de ces informations seront précisées par décret en Conseil d'État.

Cette nouvelle disposition sera insérée à l'article L. 410-6 du code de commerce dont elle remplacera la disposition actuelle, laquelle n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

B. Une obligation assortie de sanctions en cas de non- respect

Le respect de l'obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes et sera sanctionné par une nouvelle amende administrative. Dans le but de garantir l'effectivité du dispositif et s'assurer que les grandes enseignes de la distribution transmettent les données attendues, un régime de sanction administrative en cas de non- respect de cette obligation est en effet proposé.

Il s'agira d'une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale. Le régime applicable aujourd'hui aux sanctions administratives pour les manquements en matière de concurrence et de consommation, prévu à l'article L. 470-2 du code de commerce, en termes de publicité, de recouvrement, de contradictoire et autres, sera également applicable à ce nouveau manquement.

III. La position de la commission - Une mesure de transparence utile

A. Une contribution nécessaire à la lutte contre l'opacité des prix

Cette mesure de transparence va dans le bon sens alors que les prix des produits vendus outre-mer sont à la fois élevés et opaques. Elle apparaît nécessaire pour adapter la régulation aux spécificités de ces territoires qui sont notamment marqués par l'opacité des facteurs à l'origine de la cherté de la vie.

Comme il a été vu, les dispositions en vigueur sont insuffisantes puisque le droit de communication de la DGCCRF ne peut s'exercer que dans la perspective de la recherche d'un manquement ou d'une infraction. Cela exclut donc la transmission de données exhaustives, dans la durée, permettant le suivi général des prix de détail et des quantités vendues dans le but d'éclairer le régulateur et, le cas échéant, de mettre en oeuvre une régulation des prix.

Une telle transmission systématique des données n'est pas actuellement organisée, sauf dans le cas de leur agrégation pour les statistiques de l'Insee ou dans celui du protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique le 16 octobre 2024, mais sur une base strictement volontaire pour ce dernier. Ce protocole prévoit en effet que la DGCCRF réalise des bilans des effets de l'accord.

Il est certain que de telles données sont essentielles pour élaborer et mettre en oeuvre les politiques publiques, en particulier celles de lutte contre la vie chère outre-mer. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi rappelle, à bon escient, que l'accès aux données économiques par produit, principalement issues des sorties de caisse, portant sur les prix, mais aussi les quantités vendues au niveau de chaque magasin, est ainsi indispensable pour détecter ou objectiver d'éventuelles situations anormales de marché comme des pénuries ou des variations anormales des prix, de caractériser les comportements de consommation à l'instar du poids des marques de distributeurs ou des marques premier-prix dans les paniers relativement à celui des marques nationales sensiblement plus chères et, enfin, agir efficacement sur la régulation, en particulier tarifaire, sur les marchés ultramarins.